| 第8章 「ふげん」における運転・保守技術の高度化 |

第 8 章 |

|

|

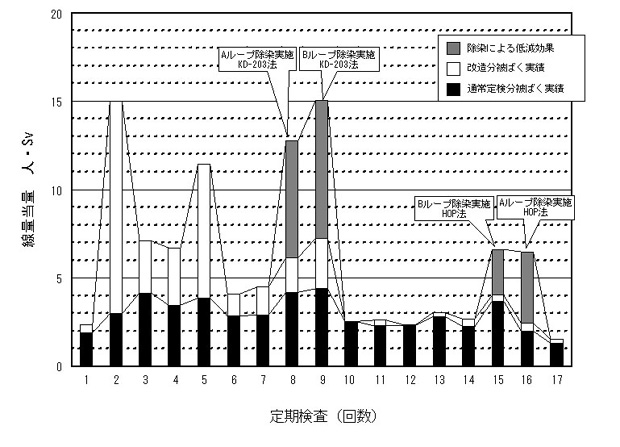

図8.3.20 定期検査時の被ばく線量率推移

|

| え、KD-203に比べて廃棄物発生量が少なく、より高い除染性能をもつHOP法を実機に適用するにあたっての検討内容及び第15回、第16回定期検査で実施した系統化学除染の実績を紹介する。 (2)系統除染の必要性 「ふげん」における原子炉冷却系の機器・配管表面の線量当量率は、図8.3.19に示すように運転の経過とともに上昇している。これを抑制するために、給水系への酸素注入、復水脱塩器の運用改善等によって炉心へのクラッド持ち込み量を低減する対策を実施してきた。さらに、検査装置の自動化・遠隔化、機器・配管への遮蔽設置等の対策を講じて、被ばく低減を図ってきている。その結果、図8.3.20に示すように通常定期検査分の被ばく線量は、ほぼ横這いにあり、第10回定期検査以降においては、2〜3人・Sv程度に抑えられてきている。 しかし、第15回、第16回定期検査においては、原子炉建屋内の高線量当量率の環境下における、原子炉冷却系再循環ポンプ及び下部ヘッダ逆止弁の分解点検作業が計画され、定期検査に係る被ばく線量は、それぞれ6.63人・Sv、6.47人・Svと大幅に増加することが予想された。このため、通常実施している被ばく低減策に加えて、更に効果的な対策として、系統化学除染が必要となった。 (3)HOP除染法の実機適用にあたっての検討 |

遮蔽プラグラッチ部の連結ボルトを用いて実施した除染試験により、KD-203除染法は、良好な除染効果が得られないことが確認されたため、連結ボルトのほかに原子炉浄化系非再生熱交換器の付着クラッドの性状を測定した。この結果、表8.3.6に示すように、前回昭和57(1982)年〜昭和63(1988)年除染時に、10%以下であった付着酸化物の金属中のクロム含有量が、連結ボルトで20〜30%、非再生熱交換器で14%と増加していることが判明した。 この原因は、昭和60(1985)年からSCC対策として行っている水素注入により、溶存酸素濃度が低下した炉水環境(還元雰囲気)となったため、クロムが溶解しにくい3価クロムとして存在しやすくなり、付着酸化物中の含有量が増加したものと考えられる。 付着酸化物中の金属元素に占めるクロム量が、12%以上になると、還元除染法では、除染効果が得られないため、酸化処理(クロム溶解)を加えた酸化還元除染法を採用することとした。 当時、国内メーカーで開発を進めていたHOP法と市販されていた他の除染剤について、除染性能、材料健全性、二次廃棄物発生量、経済性等について比較検討し、「ふげん」の系統除染に、機器配管材料の腐食環境がマイルドで、廃棄物発生量が少なく、経済的で、 |

| 331 | ||