6

章

| 第6章 「ふげん」の運転実績 |

第 6 章 |

|

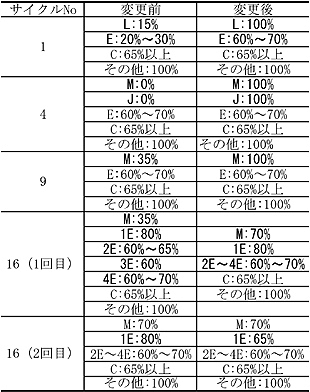

表6.1.11 制御棒パターン変更実績

力上昇率が制限値を超えない範囲において、引抜制御棒(M)をゆっくり引き抜けば、燃料の健全性を確保できるとの検討結果によるものであった。第16サイクルにおいては、検討の結果、0.2%/hの速度でM制御棒の引き抜きを実施した。これによって、原子炉出力を定格出力で維持したまま、制御棒パターンの変更をすることができることを実証し、設備利用率の減少を抑えることができた。 |

れる。長寿命型LPM(LLPM)を使用しているため、1か月の指示値の劣化は、約5%以下である。

( LPMの寿命は、中性子照射により感度が劣化し、中性子による信号とγ線によるバックグラウンドとの比(S/N比)が約1/5に達した時点であり、定期検査において、LPMの取替えを行っている。「ふげん」においては、熱中性子束の高い重水中にLPMが位置しているため、LPM寿命の観点から、軽水炉(BWR)に比較してより厳しい使用条件にあるといえる。このため、「ふげん」においては、LPMの長寿命化のための開発に取り組んできた。この開発の過程において3種類の組成の異なったLPMを使用し、合計101体のLPM集合体を使用してきた。3種類のLPMの使用実績を表6.1.12に示す。第1サイクルから使用してきたLPMは、核分裂電離箱であり、電極に235Uが塗布されたものであったが、LPMの感度劣化を改善するため、電極に235Uと234Uを混合塗布した長寿命型LPMを採用してきた。第7回定期検査(S63.4〜6)以降は、すべて234U/235U=3である長寿命型のLPMを使用しており、第8回定期検査時に、234Uの混合割合を増やした組成変更長寿命型(234U/235U=4)3体を照射してその特性を評価し、第14回定期検査以降、すべて組成変更長寿命型のLPMを使用してきた。 ( LPMは、使用中にスパイクノイズを発生させることがある。これは、主に新しいLPMに多く見られる一時的な現象である。過去(S59.4〜H2.4)におけるスパイクノイズ発生状況の分析結果によると、使用したLPM素子の約19%に発生しており、中性子束の高いB、C素子が、その約85%を占めている。また、LPM装荷後、3か月以内にノイズが発生することが多く、発生回数全体の約77%を占めている。それ以降は、急減する傾向がある。スパイクノイズの発生原因は、LPM素子の陰極表面粗さ、UO2付着状態等が考えられており、大部分は、スパイクノイズ 表6.1.12 「ふげん」でのLPM仕様実績 |

| 117 | ||