6

章

| 第6章 「ふげん」の運転実績 |

第 6 章 |

|

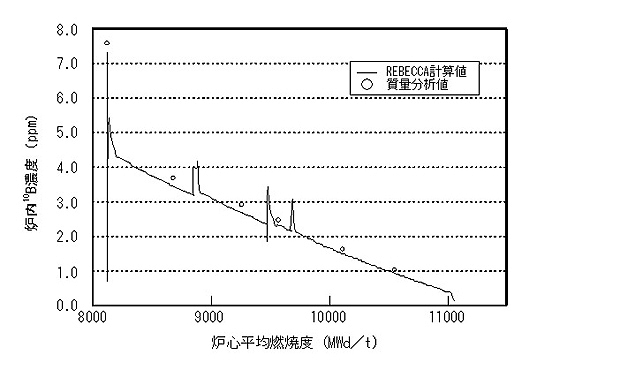

は、炉内におけるポイズンの燃焼、ポイズン注入、ポイズン除去、重水浄化塔通水によるポイズンの吸着によって変化するため、これらの項目についてプログラム化したものである。この方法は、実測による方法に比べ、費用がかからず、直ちに計算できるという利点を有する。また、わずかなポイズン操作であっても計算できるといった利点を有しているほか、原子炉起動時、炉出力変更時、制御棒パターン変更時においても詳細に計算し、炉心内のポイズン濃度を精度よく計算できる。本プログラム(REBECCA)は、第8サイクルから運用し、毎サイクル運転中に行う定期的なサンプリング分析値と比較評価することにより、その計算精度を確認してきた。第29サイクルにおける質量分析値とREBECCA計算値の比較を図6.1.36に示す。同図に示すように、REBECCAは、±0.2ppmの精度で10B濃度変化を計算でき、「ふげん」の炉心管理に十分適用できることを確認した。

通常の運転計画は、E制御棒を60%〜70%の範囲で自動制御し、炉心最外周に位置しているC制御棒(65%以上)を除き、その他の制御棒については、全引抜のパターンを基本としている。これは、燃料取替計画作成の時点で決定されるが、重水減速圧力管型炉の特徴として、減速材から供給される熱中性子数が燃料集合体位置に大きく依存しないことによ |

る。また、炉心の出力分布が平坦化されており、炉心に出力微調整に使用する制御棒以外の制御棒を挿入する必要がないためである。これに対し、第1サイクルのように、すべての燃料が新燃料である場合、また第9サイクルや第16サイクルのように、照射用燃料が装荷された場合、照射目的を達成するため、自動制御棒以外の出力分布調整のための制御棒を一時的に挿入したこともある。こうした場合、可能な限り炉心寿命を延ばすため、サイクル途中で不要となった制御棒を引き抜くことを目的とした制御棒パターンの変更を行っている。制御棒パターンの変更は、合計5回実施してきた。その実績についての概要を表6.1.11に示す。第16サイクルにおいては、照射用ガドリニア燃料を炉心中央部と第1領域にまとめて装荷している。中性子吸収体であるガドリニアの燃焼に伴い、照射用ガドリニア燃料集合体の出力は、サイクル初期に一度上昇し、その後、標準燃料と同様、燃焼に伴って集合体出力が低下する。このため、ガドリニアの燃焼による出力変化により、設計線出力密度制限を超えないように制御棒パターン変更を2回実施した。なお、第9サイクルまで、制御棒パターン変更時に、原子炉出力を40%出力まで一度低下させてから実施していたが、第16サイクルにおいては、定格出力を維持したまま、制御棒をゆっくりと操作する方法で実施した。これは、燃料の出

|

|

|

図6.1.36 炉内ポイズン濃度変化 (第29サイクル実績)

|

| 116 | ||