6

章

| 第6章 「ふげん」の運転実績 |

第 6 章 |

|

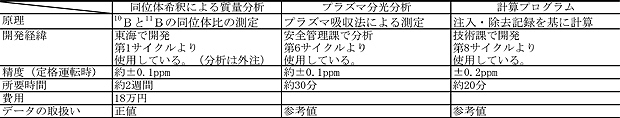

表6.1.10 ポイズン濃度測定法

|

|

|

てきた。第31サイクルの実績値を図6.1.34に示す。サイクル初期に、MCHFRが発生していた燃料は、燃焼とともに出力が徐々に低下するため、MCHFRの値は、増加するが、炉心全体の出力分布が、平坦化していくのに伴い、炉心周辺部にある燃料のCHFRは、逆に減少していく。

炉心解析コードの予測精度を確認し、原子炉が、予定した期日まで運転可能であることを確認するため、重水中のポイズン濃度を測定してきた。「ふげん」において採用しているポイズン濃度測定方法は、同位体質量分析法とプラズマ分光分析法である。また、炉内のポイズン濃度の測定は、時間がかかるほか、労力が、大きいため、計算によって炉内のポイズン濃度を求めるプログラムを開発した。これらの3種類の方法は、それぞれ利点、欠点があるため、それぞれの利点を生かす方法で併用し、日々の炉心管理に利用してきた。3種類の方法を表6.1.10に比較して示す。 ( 同位体質量分析法は、未知試料(サンプリング試料)に既知試料(天然ボロン)を添加することにより、作成した試料の同位体の変化(10B/11B)を質量分析装置によって測定するものであり、直接10Bと11Bの濃度を知ることができる。この方法は、炉内の重水を直接サンプリングしたものを分析するため、前処理を行い、放射性物質を除去した上で分析を行っている。本測定による測定精度は、±0.1ppm以下であることを確認しており、評価用データの正値として取り扱ってきた。なお、この方法は、分析結果を得るまでに、約2週間を要するため、直ちに分析結果を得ることはできないという欠点がある。こうした欠点を補うため、迅速に測定できるプラズマ分光分析法も採用してきた。 |

(

プラズマ分光分析法は、分光分析装置を用いて、ホウ酸固有の光の吸収量から試料中の濃度を求める方法であり、測定時間も約30分と短く、比較的簡便に測定することができる。この方法は、重水中のホウ酸濃度を測定することはできても、10B濃度を直接測定することはできない。このため、測定値に10Bの同位体比を乗ずることによって求めることになる。運転中、10Bの燃焼によって同位体比が徐々に変化するため、あらかじめ、同位体比を求める必要がある。「ふげん」においては、計算によって同位体比を求め、この値を使用して10B濃度を求めてきた。 ( 炉内ポイズン濃度計算プログラムは、ポイズン注入、除去のほか、熱出力、重水浄化塔の運転状況により、炉内のポイズン濃度を計算するプログラムであり、「ふげん」において、独自に開発して運用してきたものである。基本的な計算モデルを図6.1.35に示す。同図に示すように、重水中のポイズン濃度

|

| 115 | ||