6

章

| 第6章 「ふげん」の運転実績 |

第 6 章 |

|

|

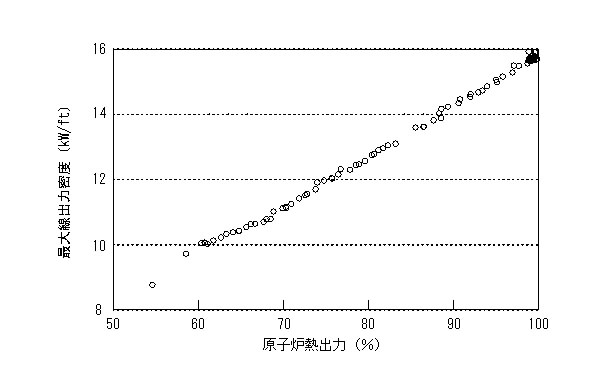

図6.1.29 最大線出力密度と原子炉熱出力の関係 |

|

力を58%、出力上昇率を0.6%/hに固定している。PCIOMR適用後の出力上昇率(第31サイクル)の例を図6.1.20に示す。なお、第11サイクル以降どのサイクルについてもその出力上昇方法は、制限値に対して裕度を切り詰めた効率の良い運用を行っている。

( 出力上昇中、燃料の熱的制限値が、常に制限値を満足していることを確認してきた。最大線出力密度(MLHGR)を図6.1.29、最小限界熱流束比(MCHFR)の起動時の変化を図6.1.30に示す。MLHGRは、直線性があるため、出力上昇中の早い段階において、運転データを使用して定格出力到達時の値を比較的正確に予測できるが、MCHFRは、必ずしも直線性がないため、運転データのみでは簡単に予測することはできない。 (7)定格運転時の炉心管理 定格運転時に、燃料漏えいを防止するため、上下2種類の自動制御棒位置において、自動運転が可能になるように一定時間、出力を保持(プレコンディショニング)し、それぞれの自動制御棒位置において、各燃料が、プレコンディショニングされた領域(エンベロープ)を形成、重畳する方法を採用した。これは、燃料が、ある出力を一定時間経験した場合、その出力まで、急速な出力変化に対して燃料漏えいを防止できるという考え方に基づくものである。 |

「ふげん」においては、定格出力到達直後に、E制御棒を60%位置及び70%位置において、それぞれ18時間、出力を保持し、エンベロープを重畳したあとに、60%〜70%位置の間で自動運転としている。

エンベロープ重畳のため、自動制御棒位置変更(70%→60%)を行う際、第10サイクルまで、出力を一旦85%まで降下させて実施していた。しかし、それまでの実績に基づく解析の結果、制御棒の挿入速度を0.5%/h以下、引抜速度を0.2%/h以下にすれば、十分に燃料の健全性を確保できることが分かった。これは、図6.1.31に示すように、引き抜く場合、制御棒付近の燃料の出力上昇幅が大きくなるため、

|

| 112 | ||