012 物質表面の元素分布把握

掲載日:2023年2月7日

蛍光X線 分析

電磁放出で発光

暗い中で蛍光テープに光を当てると、輝いて見える。なかには光を当てるのをやめた後でも、光り続ける蓄光テープと呼ばれるものもある。ではなぜ、当てた光とは違う光が出るのか。あるいは時間差で光るのか。

蛍光や蓄光は、物体の中の原子や電子が光のエネルギーを吸収することで励起するため、元の状態に戻ろうとして、そのエネルギーを電磁放出することで発光する現象だ。

蛍光は光を当てた時だけそれが起こるが、蓄光では光を当てるとしばらく、その現象を繰り返す。だから発光が持続する。どちらも防犯や防災に欠かせない用途として広く利用されている。

余分なX線遮蔽

一方、試料にX線を当てると、試料内の原子の電子が外に叩きだされ、蛍光X線が放出される。このエネルギーの波長は元素によって固有であり、それを分析すれば、試料表面を構成する元素が分かる。

なお、普通のカメラでは、被写体からあらゆる方向に反射した可視光を焦点化することで、物質を投影できる。しかし、蛍光X線は可視光より直進性が高く、透過性が強い。このため医療用のX線カメラは可視光ではなく、被写体が吸収するX線の吸収度合いの差を感光させることで、エックス線のイメージングに利用されている。この方法ではむろん、元素のエネルギーまで分析することはできない。

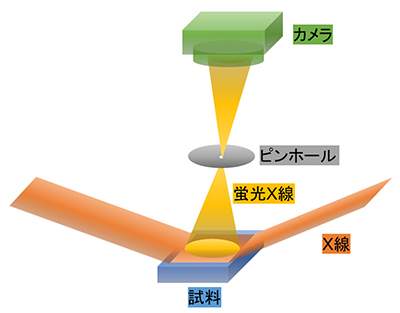

このため私たちはカメラの前に、タングステンを使った金属板でピンホールを作成。これにより試料から多方向に発生する余分なX線を遮蔽し、必要な蛍光X線だけを取り出せるようにした。なお、可視光のカラー写真はカメラの撮像素子の前にフィルターを置き、特定の色を透過させることで、被写体表面の色の分布を描き出す仕組みだ。それと同様にX線用のフィルターを用意すれば、蛍光X線を撮影できるが、それを可視光のように3色で表現することは難しい。

白黒写真で確認

このため照射するX線のエネルギーをさまざまに変え、それぞれでどのエネルギーの蛍光X線が放出されているかを何枚もの白黒写真で確認することで、試料表面に何の元素が存在しているかを知ることができた。

この方法でさまざまな物質の表面の元素分布を素早く把握できるようになれば、鉱石探査や半導体の表面分析、食品中の異物検出、美術品の鑑定など、広い分野での応用が期待できる。