8.7.4 中性子検出器の感度劣化特性解析

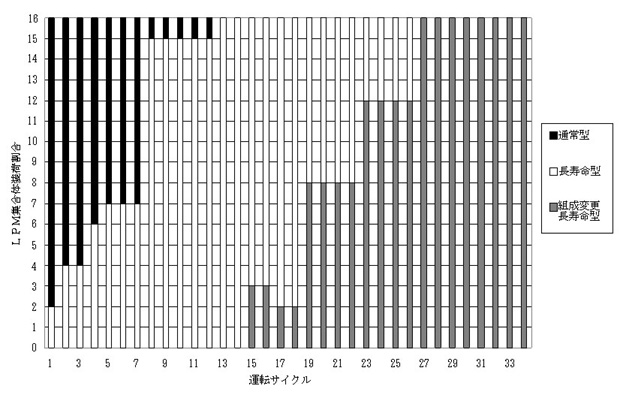

「ふげん」において照射された通常型、長寿命型及び組成変更長寿命型中性子検出器の相対感度を図8.7.6〜8.7.8に示す。通常型中性子検出器の相対感度に比べて、長寿命型及び組成変更長寿命型中性子検出器の相対感度のばらつきは大きい。この原因を解明するため、理論的な検討を実施した。照射期間中の中性子束及び中性子吸収断面積が一定であると仮定し、式(1)〜(3)から中性子検出器の相対感度理論式(4)を作成した。

|

|

N0 :234Uと235Uの初期混合比

S :LPMの相対感度

t :照射時間(sec)

235x :235Uの個数(-)、初期値は235x0

234x :234Uの個数(-)、初期値は234x0

235σ :235Uの中性子吸収断面積(cm2)

234σ :234Uの中性子吸収断面積(cm2)

Φ :中性子照射量(n/cm2)

φ :中性子束(n/cm2sec)

この相対感度理論式(4)を用いて、図8.7.6〜8.7.8の照射特性データに合うように、234U及び235Uの中性子吸収断面積を求めた。その結果、235Uについては、通常型から組成変更長寿命型までのすべての中性子検出器に対して540(barn)と推定することができ、234Uについては、長寿命型及び組成変更寿命型中性子検出器において25〜110(barn)と幅をもった値とすると実績値とよく一致する。これらのことから、通常型中性子検出器の感度劣化のバラツキが小さいのは235Uの中性子吸収断面積がほぼ一定であるのに対し、長寿命型及び組成変更長寿命型中性子検出器においては、234Uの中性子吸収断面積にバラツキがあるためと考えられる。

中性子吸収断面積のバラツキの原因は、中性子エ

|