| 第8章 「ふげん」における運転・保守技術の高度化 |

第 8 章 |

|

|

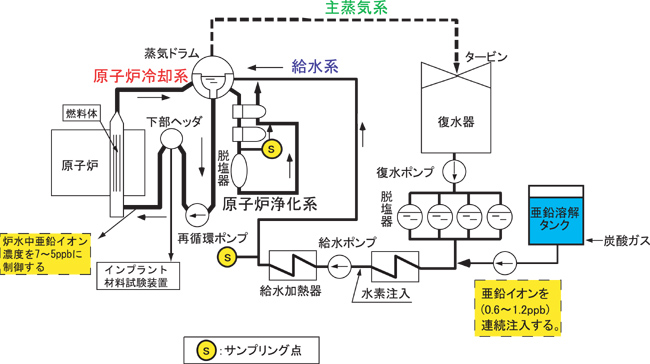

図8.3.37 亜鉛注入時の系統概要図 |

|

より炉水の亜鉛イオン濃度を上昇させるため、所定の濃度になるように、給水系への注入量を設定している。亜鉛注入系統の概略を図8.3.37に示す。

短期亜鉛注入試験においては、亜鉛濃度への放射能低減効果の依存性を確認するため、給水への亜鉛注入量を、炉水亜鉛濃度が1,3,5,7ppbになるように段階的に上昇させ、試験を行った。各段階とも、期間を1か月程度とし、炉水中亜鉛濃度と給水への亜鉛注入量との相関を確認しつつ、炉水放射能濃度の低減効果及びプラントへの影響を確認するため、水質データ等を採取した。 注入試験は、平成10(1998)年8月21日に開始し、平成11(1999)年1月上旬までの約4.5か月間実施した。 この試験期間の水質データ及び連続亜鉛注入時の結果を図8.3.38、図8.3.39に示す。また、短期から連続亜鉛注入の状況を表8.3.20に示す。 ( 図8.3.38の炉水亜鉛濃度の推移(第28サイクル)が示すように、1,3,5,7ppbと段階的に亜鉛注入制御を安定して行うことができ、炉水濃度の安定な制御性を確認した。また、炉水中亜鉛濃度と給水への亜鉛注入量との相関を表す濃縮倍率(炉水亜鉛濃度/給水亜鉛濃度)は、約4倍で推移した。 ( 図8.3.39の炉水放射能濃度の推移(第28サイクル)が示すように、亜鉛注入による炉水中の60Co、58Co |

イオン濃度は、炉水中の亜鉛濃度が5ppb以下で上昇し、炉水中の亜鉛濃度が5ppb〜7ppbで低下傾向を示した。これは、亜鉛注入により配管・機器へのイオン放射能の付着が抑制されたことにより、相対的に炉水の濃度が上昇し、亜鉛濃度5ppb以上で燃料集合体からのコバルトイオンの溶出が抑制されたため、炉水中濃度が、低下傾向を示したものと考えられる。

この結果より、最適亜鉛注入炉水濃度を5ppb〜7ppbと設定した6),26)。 ( 亜鉛注入は、原子炉内に持ち込まれた亜鉛が、機器・配管表面の酸化皮膜中に取り込まれ、安定化することに特徴がある。この原理に基づくため、亜鉛注入点下流の流量に影響を及ぼす可能性があり、「ふげん」においては再循環流量及び給水流量の指示値を監視した。その結果、亜鉛注入による指示値変動は見られず、プラントへの影響はなかった。 短期亜鉛注入試験の結果より、炉水中亜鉛濃度が5〜7ppbで放射能低減効果が認められたため、この濃度を通常運転時の注入濃度とした。ただし、系統化学除染後の原子炉起動初期には、配管内面に安定的な酸化皮膜が形成されていないため、放射性核種の配管内面への再付着がより速く進む傾向がある。このため、原子炉起動初期の目標炉水亜鉛濃度を7〜10ppbと高めに設定し、炉出力20%で注入を開始した。その後、炉起動約1か月後に、再付着の進行が小さくなると考えられたため、目標炉水亜鉛濃度 |

| 347 | ||