6

章

| 第6章 「ふげん」の運転実績 |

第 6 章 |

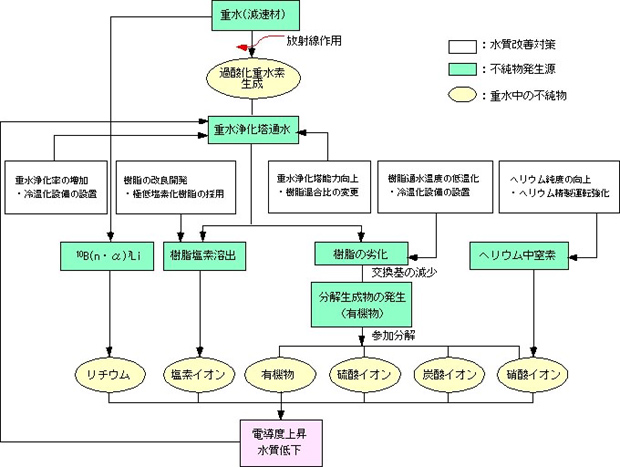

図6.1.60 重水水質悪化のメカニズムと対策 |

| 止するためである。 重水のカバ−ガスにヘリウムが用いられており、重水の放射線分解により発生した重水素ガスと酸素ガスは、ヘリウム中へ抜け出し、ヘリウム循環系に設置した再結合器で再結合されて重水に戻る。重水素は、燃焼性の物質であるため、ヘリウム中の重水素濃度を常時測定し、急激な燃焼に至らないように4.5Vol%以下で管理している。 重水水質は、プロセス電気伝導度計により、連続監視するとともに、2週間に1回の頻度で、サンプリングして測定している。ヘリウムは、インラインガスクロマトグラフにより、4時間間隔で測定を行っている。重水・ヘリウムガスの化学管理目標値を表6.1.25に示す。 (5)重水・ヘリウム系の化学管理実績 昭和53(1978)年の起動試験初期に、重水の電気伝導度が上昇する事象が発生した。この水質悪化の原因を、多面的に調査した結果、図6.1.60に示すような事象が生じていることが分かった。水質悪化は、重水の放射線分解により生成される過酸化重水素は、重水中に残り、重水温度が最高でも70℃と低温であるため、原子炉冷却系内と異なって熱分解が行われることなく、2〜10ppmが残存することが主原因となっている。 |

昭和59(1984)年まで、重水浄化塔入口温度が、重水冷却器出口の温度と同じ49℃に保たれていた。このため、重水浄化塔に過酸化重水素を2〜10ppm含む重水を通水するとイオン交換樹脂が酸化されて有機性不純物を放出する。この不純物が、炉心に入って放射線分解により硝酸イオン等の不純物イオンを生成し、重水の電気伝導度を上昇させる事象が発生した。また、ヘリウム中に不純物ガスとして存在する窒素は、炉内で酸化され硝酸イオンを生成する。重水中の塩素イオンは、浄化塔通水時に樹脂製造過程で樹脂中に残留する塩素を脱離することにより増加することが判明した。 このため、当面の措置として、連続処理の予定であった重水浄化塔への通水を1日間に2〜3時間の間 表6.1.25 重水・ヘリウムガスの化学管理目標値 |

| 146 | ||