4.1 圧力管集合体

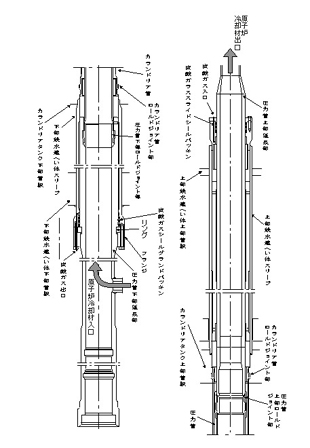

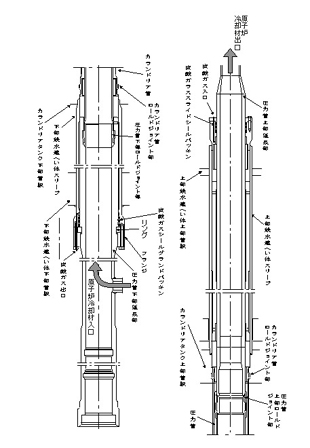

圧力管は、炉心中央部に位置する圧力管本体と、それに接続される上部延長部及び下部延長部によって構成される。これらの部材が一体に組み立てられたものを圧力管集合体という(図4.1.1)。圧力管集合体の構造上の特徴は、圧力管本体と上・下延長部との間に異種金属の接合部が設けられることである。

このような構造は、軽水炉にはないものであり、したがってその研究開発は、ゼロからの出発であった。最初に進めたことは、圧力管の材料候補を決めること、圧力管の設計及び健全性評価のために取得すべき材料データを決め、材料試験実施計画を立てること、圧力管と延長部の接合方式を決め、その具体化を図ることなどであった。しかし、のちに、設計手法及び健全性評価手法そのものの開発に多くの努力を注ぐことになった。

|

|

4.1.1 文献調査と圧力管材料の選択

第1次概念設計の開始にあたり、圧力管材料としては、中性子経済の面からジルコニウム合金以外に選択の余地はなかったが、合金成分あるいは製造加工法の異なるジルコニウム合金のうちから、どれを選択するかについては大きな議論があった。

第1次概念設計仕様書を作成した昭和42(1967)年11月の時点で、ATRと同型の重水減速沸騰軽水冷却型原子炉は、英国のSGHWR(Steam Generating Heavy Water Reactor、100MWe)とカナダのGentilly−1号炉(CANDU−BLW、250MWe)であった。SGHWRは昭和42(1967)年9月に臨界を達成し、Gentilly−1号炉は建設を開始したところであった。SGHWRにはZircaloy−2冷間加工材、Gentilly−1号炉にはZr−2.5 wt% Nb熱処理材の圧力管が使用された。そこで選択の対象としてZircaloy−2とZr−2.5 wt%Nbを候補にあげた。

昭和43(1968)年4月の第1回ATR材料専門委員会において、「ATRの圧力管については材質の決定、製造者の決定、発注仕様の決定、受入れ検査の方法と基準項目、安全性からみた検討項目、ステンレス鋼との接合部の問題などについていくつかの重要問題があり、ATRの材料関係の問題中で最も大きい問題と考えられる」とした指摘がなされた。

まず、文献調査によりジルコニウム合金の性質を把握し、材料選択の根拠付けに資する目的で、同年5月に材料専門委員会の中に「ジルコニウム合金文献調査グループ」を設け、カナダを中心に英国、米国等から昭和35(1960)年〜昭和42(1967)年に発表された約200件の文献を集め、内容を分類してデータ集「ATR圧力管・カランドリア管材料文献調査報告」を同年末にまとめた。

この文献情報からZircaloy−2とZr−2.5%Nbを比較すると、次のような性質が示された。

(1)Zr−2.5%Nbは、Zircaloy−2に比べて引張り強さは約1.7倍、伸び(延性)は約2分の1

(2)Zr−2.5%Nbは、水素を吸収して組織内にジルコニウム水素化物が析出すると靭性が低下する。

(3)使用温度300℃におけるZr−2.5%Nbの炉内クリープ速度はZircaloy−2の約3分の1

|