2024年5月22日

地震後の地下岩盤亀裂の急速シーリングに成功!(世界初)

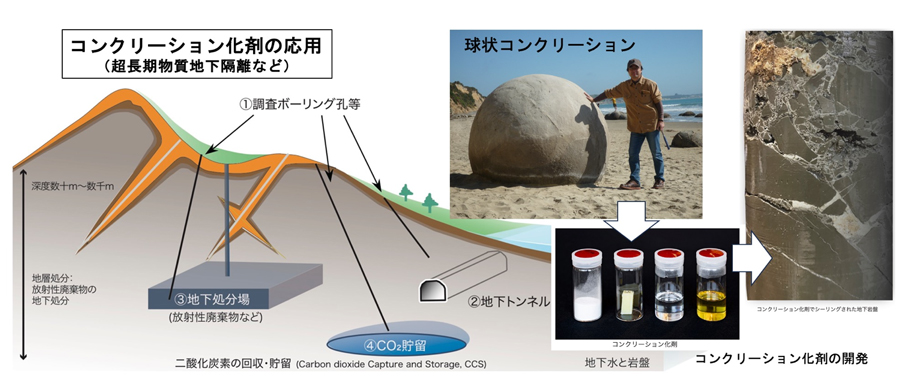

~化石ができる仕組み応用、放射性廃棄物やCO2の地下貯留も可能に~

【本研究のポイント】

- 球状コンクリーション注1)を元に開発したコンクリーション化剤による、地下岩盤亀裂シーリング実証試験を幌延深地層研究センター地下研究所(地下350m)で実施した。

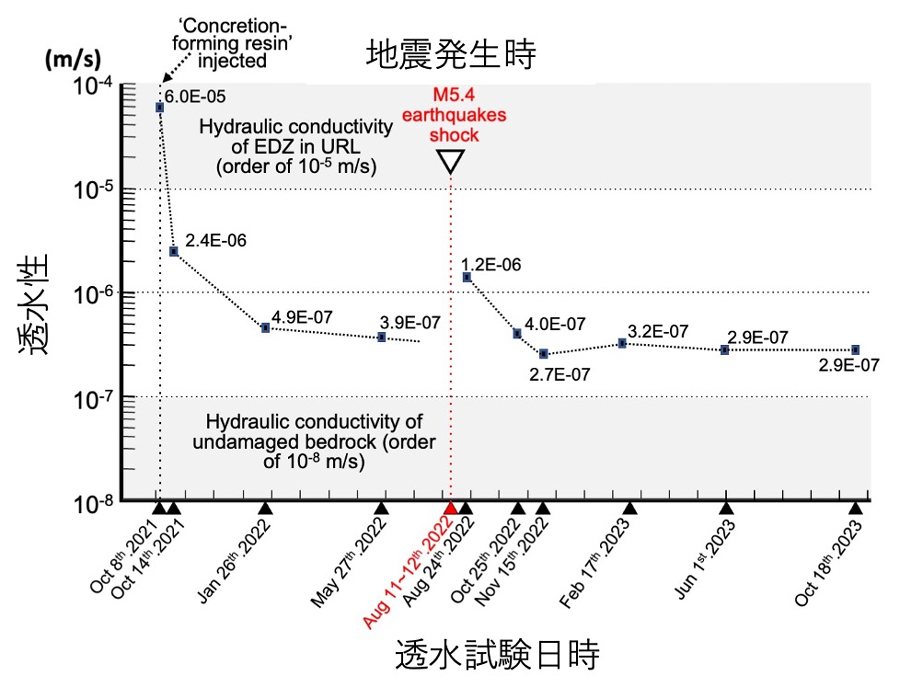

- 約2年間の実証試験によって、岩盤亀裂の地下水透水性が1/100~1/1000に低下し、また期間中に発生した直下型地震により一時的に低下したシーリング性能も速やか、かつ持続的に再シーリングで回復することが確認された(世界初)。

- 開発したコンクリーション化剤は化石化を応用したメカニズムであり、放射性廃棄物の地下処分や二酸化炭素地下貯留などで、従来のセメント系材料では不可能と考えられてきた数百年以上の岩盤亀裂シーリングが可能である。

【研究概要】

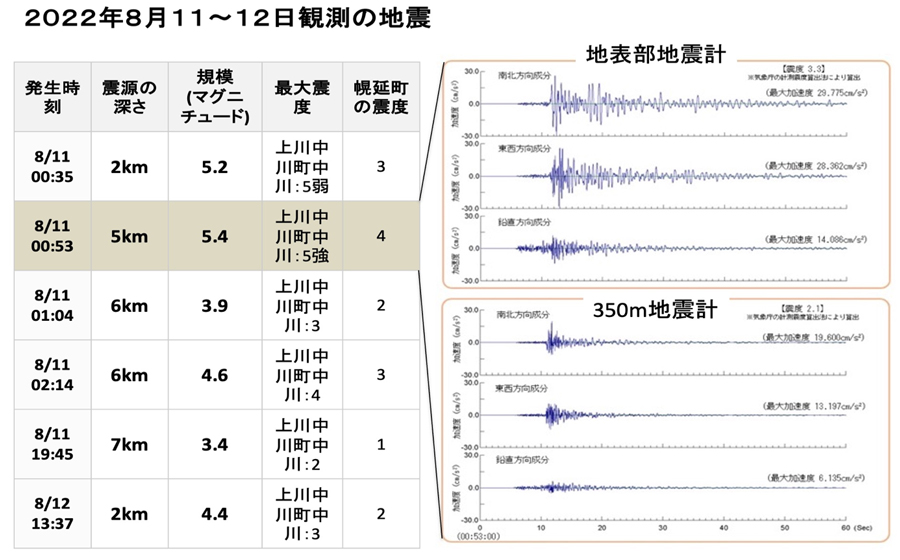

名古屋大学博物館の吉田 英一 教授、山本 鋼志 特任教授、大学院環境学研究科の淺原 良浩 准教授、東京大学工学研究科の丸山 一平 教授(名古屋大学博物館兼任)、岐阜大学教育学部の勝田 長貴 教授と日本原子力研究開発機構(JAEA)、積水化学工業(株)および中部電力(株)原子力安全技術研究所の研究グループは、球状コンクリーションの形成プロセスを応用・開発したコンクリーション化剤を用いて、地下350m環境での岩盤亀裂シーリング実証試験を行い、M5.4の直下型地震を含む11回の地震によるシーリング効果の低下と再シーリングも含め、地下水の湧水を抑制(透水性が実験開始直前の1/100〜1/1000に減少)させることに成功しました。このような地震後の岩盤亀裂を、速やかにかつ持続的にシーリングする効果の報告は、世界的にも今回が初めてとなります。

この手法は、数千年以上もの長期間の地下隔離を必要とする放射性廃棄物の地下隔離・処分のほか、二酸化炭素の地下貯留、石油の廃孔シーリングや、道路・鉄道トンネル周辺岩盤・鉱山掘削に伴う地下水抑制といった、地下環境を活用する地球規模で直面しているエネルギーや環境課題だけでなく、様々なインフラの長期メインテナンスなどのニーズに応用可能であり、メインテナンスフリーを目指す今後の幅広い技術への展開が期待されます。

本研究成果は、2024年5月22日18時(日本時間)付イギリス科学誌Springer Nature社の「Communications Engineering」に掲載されました。

【研究背景と内容】

現在、直面しているエネルギー確保及び地球環境問題への対策として、放射性廃棄物の地下隔離・処分や温暖化対策としての二酸化炭素の地下貯留などは、今後、数百年〜数千年以上もの隔離が必要です。また石油を採取した掘削廃孔からの温暖化を促進するメタンガスの放出を抑えるためにも、その永久的シーリングが課題となっています。これら核廃棄物や二酸化炭素を地下に半永久的に処分・隔離するためには、廃棄物を搬入した立坑や二酸化炭素を注入したボーリング孔を確実に閉塞(シーリング)することが必須となります。しかし、現在のセメント素材を基本としたシーリング材では、数百年以上は持たないと考えられており、それ以上の長期的効果・耐久性を有するシーリング剤の開発が国内外を問わず求められています。

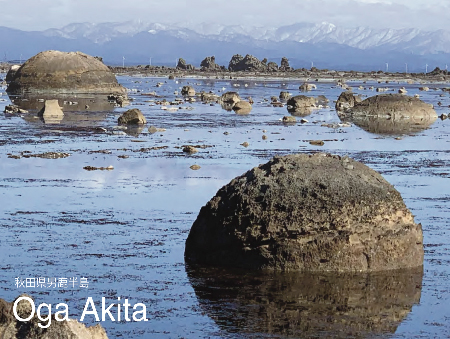

この背景のもと、保存良好な化石を内包し、自然環境中で、実際に数万年〜数十万年以上に渡って風化等に耐えてきた球状コンクリーション(CaCO3)(図1、2)に着目し、その形成速度が非常に速いことを明らかにしました。

図1(左)約1500万年前の鯨コンクリーション群。100個以上が確認されており、最大のものは直径5mを超える。内部に鯨化石が内包されており、大きさ・量ともに世界最大規模。

図2(右)約1600万年前の岩ガニのコンクリーション。ハサミ、足などの部位が全て残っており、カニの死後、スカベンジャーに捕食される以前の、数週間以内にコンクリーション化したことを示す。

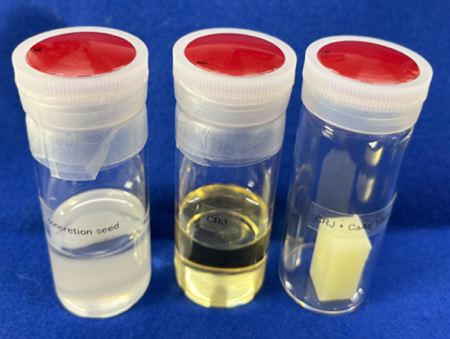

そのメカニズムを応用して、コンクリーション化剤を積水化学工業(株)との共同で開発を進めてきました。コンクリーション化剤には、液状タイプとマイクロカプセル(粒子)タイプの2種類(図3、4)があり、対象とする亀裂やシーリング範囲などによって使い分けが可能です。

今回開発した、コンクリーション化剤の岩石・岩盤の亀裂や隙間をシーリングする機能を確認するため、地下350mの地下研究所で実証試験を行いました。その結果、コンクリーション化剤によって透水性が1/100〜1/1000に低下し(図5)、また実験期間中に生じたM5.4の直下型地震をはじめとする計11回の地震(図6)で生じた亀裂シーリング効果の低下さえも、速やかに再シーリングされ回復することが確認されました。

このような地震後の再シーリングを含め速効性のある持続的岩盤亀裂のシーリングは、これまで報告のない現象であり、従来のセメント材料では得られない効果です。このような現象は、放射性廃棄物の地下処分や二酸化炭素の地下貯留のような数百年以上もの地下隔離を必須とする資源エネルギー・環境問題において、従来のセメント素材での長期耐久性では対応できない弱点を補うことのできる効果だと言えます。このような効果を持つコンクリーション化剤(シーリング剤)は、今後トンネルや地盤改良など様々な分野にも活用が可能です。

図5 地下350mでの約2年にわたるコンクリーション化による亀裂シーリング実験結果。地震前後シーリング効果が一旦低下したが、その後急速に再シーリングされることがわかる。

図6 2022年8月に北海道幌延地下研究所地域の地下数キロで生じた直下型地震の計測事例。マグニチュードは最大5.4を示した。

【成果の意義】

名古屋大学を中心とする研究グループは、自然の岩盤(地層)中で形成される、炭酸カルシウム(CaCO3:方解石注2))を主成分とする球状コンクリーションの詳細な形成メカニズムを解明し、積水化学工業(株)と共同で、そのプロセスを応用した長期止水技術「コンクリーション化剤」を開発しました。その素材を用いて、実際の地下岩盤・トンネル(坑道周辺岩盤の掘削損傷領域注3))で、地下水を湧出する亀裂・空隙を対象にシーリング効果の実証試験を行い、止水効果を確認することができました。今回の意義はそれだけでなく、地震の影響でシーリング効果の一時的な低下が生じても速やかに再シーリングされ、地下水の透水性を実際の地下環境で長期にわたり抑制できることを確認できたことです。このような「化石化プロセス」を応用し、実際の地下環境での地震による亀裂シーリングを実施した事例はなく、またそのような類似技術も他にはありません。

開発した技術は、液体タイプとマイクロカプセル(粒子)タイプの両方があり、液体タイプはそのまま岩盤亀裂に注入が可能であり、またマイクロカプセル(粒子)タイプは従来のセメントミルクと併用して岩盤内部の微小亀裂に注入することも可能です。これらコンクリーション化剤は、従来のセメントのみを用いる物理的なシーリング剤の圧入法に対し、元素の拡散・沈殿によるシーリング法であり、ミクロンサイズ以下の極微細な岩盤空隙までシーリングすることも可能です。とくに元素の濃度拡散による空隙シーリングのため、地下岩盤中での高圧の間隙水圧による影響を考慮する必要はなく、また従来のような高圧注入による岩盤の物理的な破壊・ダメージとは無縁であり、これらの問題を克服することができます。

さらには「コンクリーション化剤」による炭酸カルシウム結晶(鉱物)形成後も、地下水中の自然由来重炭酸イオンやカルシウムイオンとの反応により結晶が持続的に成長し、シーリング効果が長期的(理論的には半永久的)に維持されます。このようなコンクリーション化によるシーリング手法は、放射性廃棄物の地下隔離・処分、二酸化炭素の地下貯留、石油の廃孔シーリングのほか、トンネル周辺岩盤の地下水抑制などといった地下環境を活用する様々な技術のほか、地上付近の様々なインフラの亀裂補修(地下水との反応抑制)応用することができ、今後の幅広い技術への展開が可能です。

本研究は、日本原子力研究開発機構、積水化学工業(株)、中部電力(株)との共同研究のもと、積水化学工業からは「積水化学 自然に学ぶものづくり助成研究プログラム」の助成を受け、また中部電力とは2021年度から始まった『原子力安全技術研究所特定テーマ公募研究』における共同研究として実施しています。併せて、科研費18H03893, 23H00280および2021年度からの経済産業省資源エネルギー庁委託事業「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(JPJ007597)(地層処分施設閉鎖技術確証試験)」の一部で行われたものです。

【用語説明】

注1)球状コンクリーション:

炭酸カルシウムを主成分とし、保存良好の化石を内包する球状岩塊のことを言う。海底で堆積した地層中で形成されるもので、メートルサイズでも数年程度であることが明らかとなった(図2、3参照)。

注2)方解石:

炭酸カルシウム(CaCO3)を成分とする鉱物。貝殻や石灰岩などの主成分と同じ。地下水中にカルシウムイオンと重炭酸イオンが過飽和になると速やかに沈澱し、結晶を生成する。地球上にも普遍的に存在するイオンであり、また鉱物としても岩石中に普遍的に存在する。

注3)掘削損傷領域:

岩盤が掘削により物理的に損傷した領域のことで、岩盤中のトンネルなど空洞の周りに形成される。この領域では、損傷で生じた新たな亀裂が、地下水の優先的な水みちとなり、トンネル表面を覆うセメントの劣化を速める原因ともなる。

【論文情報】

雑誌名:Communications Engineering (2024)

論文タイトル:Post-earthquake rapid resealing of bedrock flow-paths by ‘concretion-forming resin’

著者:H.Yoshida*, K.Yamamoto*, Y.Asahara*, I.Maruyama, K.Karukaya, A.Saito, H.Matsui, A.Mochizuki, M.Jo, N.Katsuta, A.Umemura* & R.Metcalfe *名古屋大学教員

Hidekazu Yoshida(吉田英一), Koshi Yamamoto(山本鋼志), Yoshihiro Asahara(淺原良浩)

DOI: 10.1038/s44172-024-00216-1