緊急時対応研究グループは、オフサイトでの緊急時対応に関する研究を幅広く行っています。ここでは、その一例について紹介します。

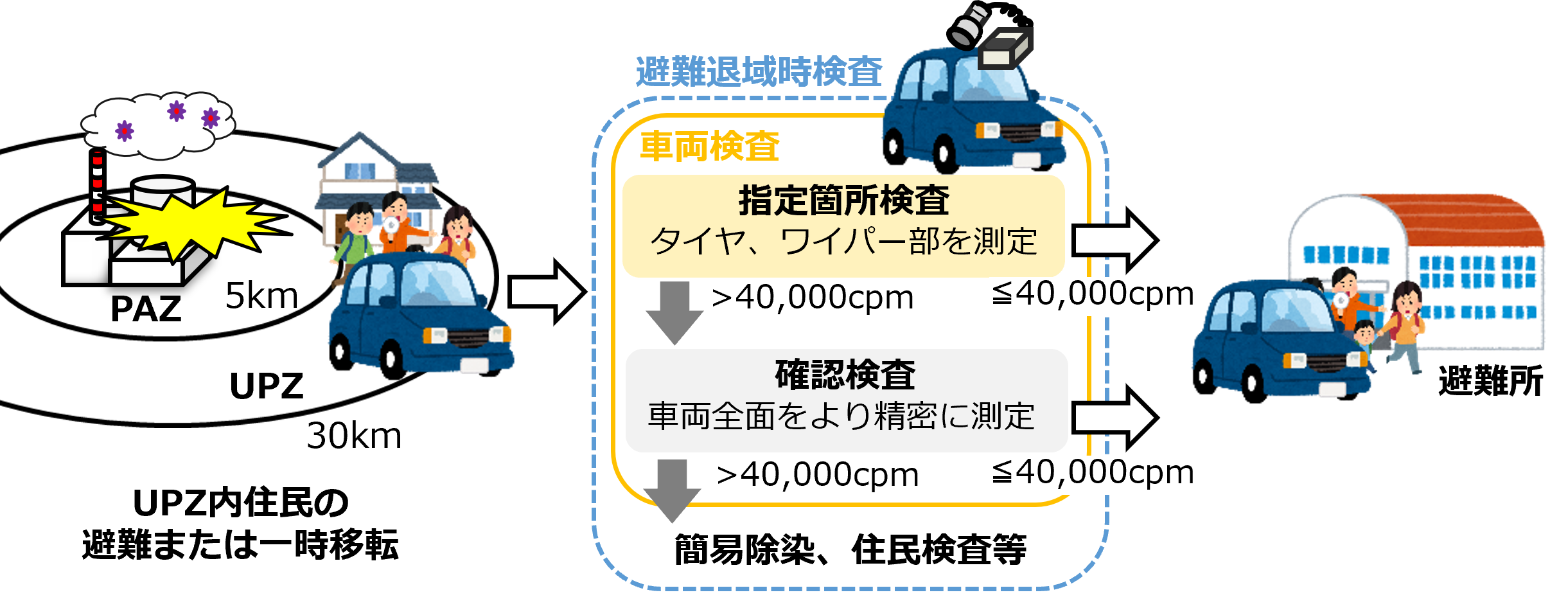

原子力災害時の避難退域時検査では、多数の車両及び避難住民等の検査を行うことが想定されています。現在は、車両の指定箇所をタイヤとワイパー部とし、要員によるGM管式サーベイメータ等の表面汚染測定器で検査することを基本としていますが、効率的な避難退域時検査を実施するため、車両検査では可搬型の車両用ゲート型モニタの活用が計画されています。

当グループでは、車両用ゲート型モニタの活用のための基礎データを取得することを目的に、車両用ゲート型モニタの性能調査試験を実施しました。

本試験では、避難退域時検査における簡易除染の判断基準であるOIL4相当の汚染を模擬した密封線源を車両のタイヤとワイパー部に取り付け、実際の検査を模擬した走行試験にて車両用ゲート型モニタによるγ線の計数率を測定しました。車両用ゲート型モニタは(株)千代田テクノル製のガンマ・ポールを使用しました。

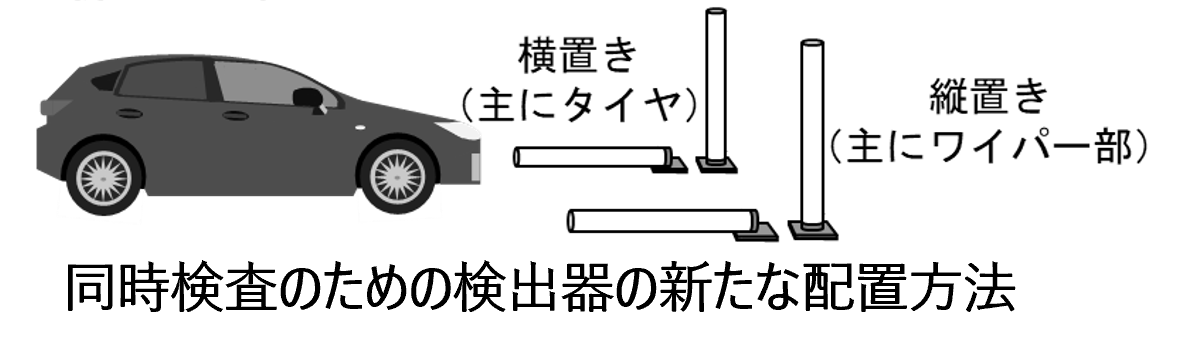

車両用ゲート型モニタによるタイヤとワイパー部の同時測定により、検査の迅速化に期待できることが過去の試験から分かっています*1。同時測定実現のため、タイヤ、ワイパー部、それぞれに対し高い検出効率を得るため検出器の配置方法をシミュレーション計算で検討し*2、横置きと縦置きにそれぞれ配置する新たな配置方法にて車両走行試験を行いました*3。

その結果、同時検査に必要となる汚染の弁別性能が、タイヤで100%、ワイパー部で80%確保できることを確認しました。今後も引き続き、タイヤとワイパー部の2箇所の同時汚染検査を迅速に行う方法等、車両用ゲート型モニタを用いた測定方法と運用方法を検討し、実効性のある避難退域時検査方法の開発を進める計画です。

国、地方公共団体、関係機関では、福島第一原子力発電所事故の教訓も踏まえ、緊急時対応の整備が進められています。本実習は、学生(高専生、大学生、大学院生)を対象に4、国や地方公共団体、関係機関の役割、住民への防護措置等について理解を深めることを目的としたものです。本実習生は、以下の実習プログラムに沿って、原子力防災について幅広く学ぶとともに、新たな緊急時対応の整備に必要な課題に取り組みます。