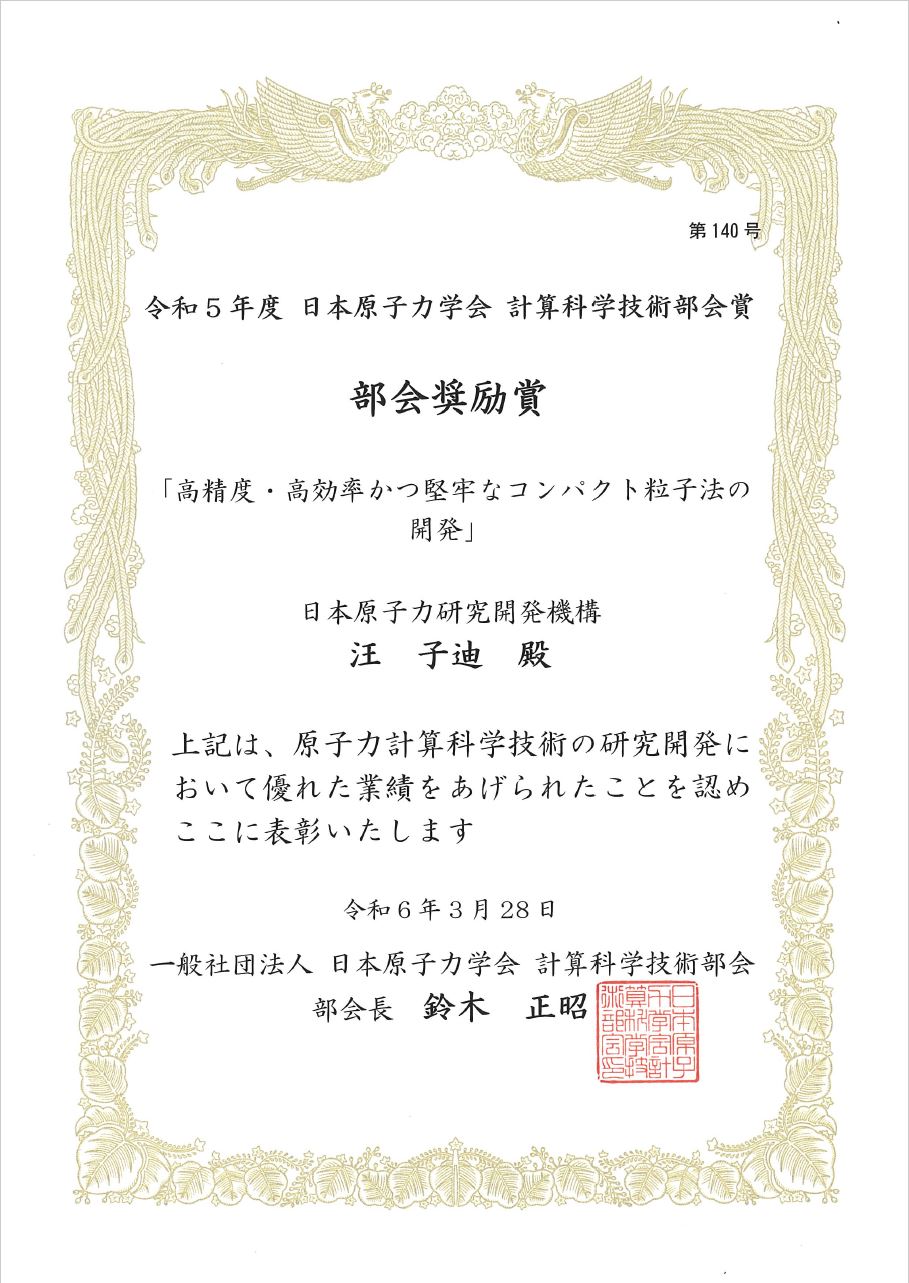

シビアアクシデント研究グループの汪子迪研究員は、「高精度・高効率かつ堅牢なコンパクト粒子法の開発」に対して優れた研究業績が認められ、日本原子力学会計算科学技術部会より、令和5年度 計算科学技術部会部会賞(奨励賞)を受賞しました。

受賞した研究の概要

- タイトル:

- 高精度・高効率かつ堅牢なコンパクト粒子法の開発

MPS(Moving Particle Semi-implicit)に代表される粒子法はメッシュを必要としないラグランジュ法の一種であり、気液二相流の自由界面の追跡を得意とし、例えばシビアアクシデントにおける溶融炉心の移行挙動の解析に有力な方法とされています。

一方で、従来の粒子法は格子法に比べて解析精度が低いという欠点が幾度となく指摘されてきました。高精度な離散化スキームが普及しない原因としては、数値的に不安定化しやすいや境界条件の取り扱いに問題があると考えられています。

受賞者は、このような粒子法における精度や安定性、堅牢性の問題に対して、手法の適用事例に即した以下の解決策の検討に取り組んできました。

- 計算を安定化させるために、粒子間の空間差分を3段階で行うことで一度に解く係数の数を減らし、数値安定性を向上させることのできるコンパクト粒子法を開発。

- 固体が溶融して液化する際の相界面の挙動を扱い、空間解像度を可変化にすることで、高精度かつ高効率な固液界面追跡手法を開発。

- 複雑な境界形状を持つ流れの解析精度をポリゴンの使用によって向上させると共に、熱流体解析における複雑な境界条件を多項式近似を活用して対応できるようにした。

これらの研究成果は、シビアアクシデント分野での混相流解析{溶融炉心の移行やMCCI(溶融炉心-コンクリート相互作用)}への適用が期待され、本賞の受賞に繋がりました。