平成29年8月18日

慶應義塾大学

国立大学法人東北大学

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

音波を用いて銅から磁気の流れを生み出すことに成功

-磁石や貴金属を必要としない磁気デバイス開発へ-

慶應義塾大学大学院理工学研究科の小林大眞(こばやしだいま・修士課程2年)、理工学部の吉川智英(2017年3月卒業)、能崎幸雄教授、東北大学金属材料研究所の井口亮助教(当時。現 物質・材料研究機構研究員)、齊藤英治教授、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの松尾衛研究員(当時。現 東北大学材料科学高等研究所研究員)、前川禎通センター長らは、銅に音波を注入することによって電子の持つ磁気の流れ「スピン流」を生み出すことに成功しました。本研究で実証された新しいスピン流生成法によって、磁石や貴金属を必要としない省エネルギー磁気デバイスの実現が期待されます。

本研究成果は、米国物理学会誌「Physical Review Letters」に、8月16日(現地時間)付けでオンライン掲載されました。また、同誌に掲載された記事の中で特に重要かつ興味深い成果であるとしてEditors' Suggestion(注目論文)にも選ばれました。

本研究のポイント

- 銅に音波を注入して磁気の流れ「スピン流」を生成した

- 生成したスピン流によって磁石の磁気量を変化させることに成功した

- 磁石や貴金属を必要としない画期的な磁気デバイスの実現に大きく道を拓いた

研究背景

電子は、電気と磁気の2つの性質を持ち、磁気の起源は「スピン」と呼ばれる電子の自転運動(ミクロな角運動量※1)です。スピンは、磁場によって方向を制御できることが知られており、ハードディスクドライブのような磁気デバイスでは、素子中の電子のスピンの向きを保ったり反転させたりすることによって情報の読み書きを行います。

今から約100年前、室温で強い磁気を持つ物質において、ミクロな角運動量である電子のスピンが力学的な回転運動(マクロな角運動量)と互いに変換可能であることが、アインシュタインとドハース※2、バーネット※3によって実験的に検証されました。これらの効果は、物質を高速回転させるほど大きくなりますが、最先端の高速化移転技術によって実現できる、毎秒1万回転程度の回転速度を用いたとしても、磁場に換算すると地磁気の1500分の1程度の極めて微弱な効果しか得られず、これをデバイス応用する研究はほとんど行われてきませんでした。

これに対し、2013年に松尾研究員らが室温で磁気を持たない銅やアルミニウムなどの金属でも、マクロな角運動量を与えることにより、金属中に電子のスピンの方向が揃った状態(スピン蓄積状態)を作ることができる理論を発表しました[1]。スピン蓄積は、自転方向の揃った磁気の流れ「スピン流」の源です。スピン流を流す際に発生する熱量は、電流よりもはるかに小さいことが知られており、不揮発性メモリなど省電力デバイスの開発が精力的に進められています。これまでのスピン流生成には、プラチナのような貴金属や磁石が用いられており、銅のようなありふれた安価な金属は不向きとされてきました。松尾研究員らの理論は、物質に回転を与える音波を使うことにより、銅からスピン流を生成できることを予言したものです。しかし、音波によって金属原子に与えられる回転は、空間的に不均一であり、時間的に回転方向が変動するため、音波によって作られるスピン流も同様に空間的に不均一で向きも時間振動します。このように激しく変動するスピン流は検出が難しく、これまで実験的な検証が行われてきませんでした。

研究内容・成果

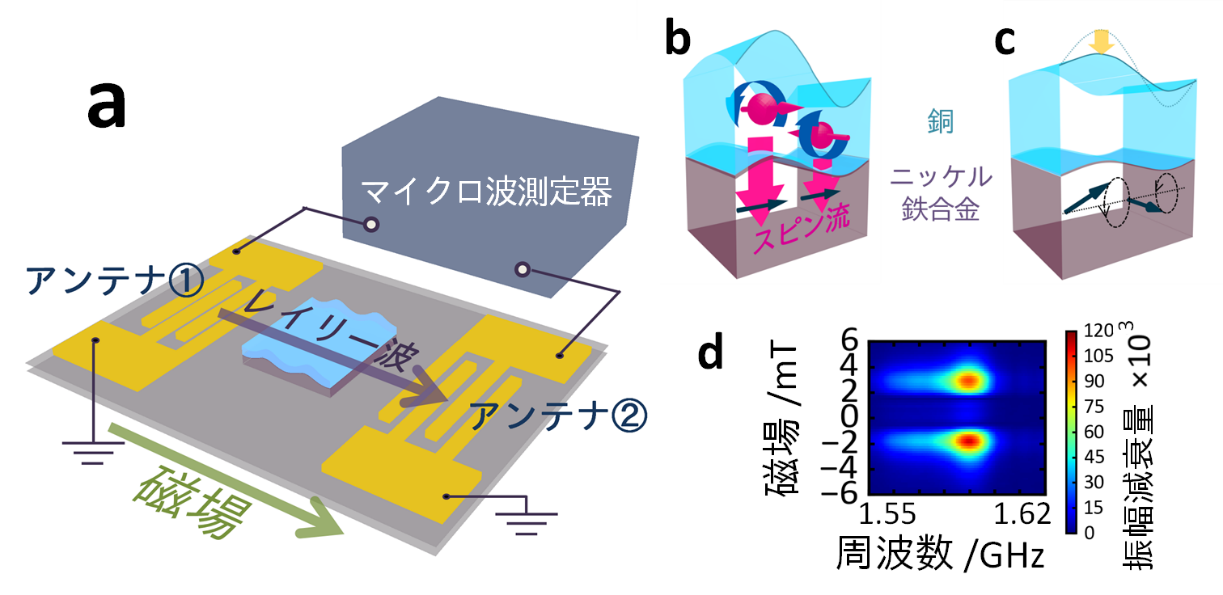

今回、本研究グループは、1秒間に10億回以上の速さで原子が回転するレイリー波※4と呼ばれる音波を銅に注入することによって、スピンの方向が周期的に変化する「交流スピン流」を生み出し、磁石の磁気量を大きく変化させることに成功しました。図(a)に示すようなSAWフィルター素子※5を作製し、レイリー波を生成するアンテナ1と、伝搬したレイリー波を検出するアンテナ2の間に銅と磁気を持つニッケル・鉄合金を重ねて貼り付けました。レイリー波が銅に注入されると、銅原子が高速に回転し、ニッケル・鉄合金の方向に流れるスピン流が生成されます(図(b))。このスピン流は、ニッケル・鉄合金の磁気量を変化させる能力を持ちます。この時、レイリー波のエネルギーの一部は、磁気量の変化に利用されるため、注入されたレイリー波の振幅が小さくなります(図(c))。本研究グループは、磁場を用いてレイリー波と磁気量の変化の周波数を一致させたとき、レイリー波の振幅が大きく変化する現象を発見しました(図(d))。この現象は、銅を取り除いたり、銅とニッケル・鉄合金の間にスピン流を通さない酸化シリコンを挟むと、ほとんど消失します。これらは、理論の予言通り、レイリー波が銅に交流スピン流を作ることと、生成された交流スピン流が銅に貼り付けられたニッケル・鉄合金の中の磁気量を激しく変化させることを証明する決定的な実験結果です。さらに、銅を厚くすることにより、磁気量の変化を簡単に増加できることも発見し、本技術がデバイス応用の観点から極めて有望であることがわかりました。

今後の展開

今回、交流スピン流の生成に用いたSAWフィルター素子は、スマートフォンなどの携帯情報通信端末に広く搭載されています。本研究で実証された新しいスピン流生成法は、このSAWフィルター素子を用いてスピン流を生成し、携帯端末内で情報記録やデジタル情報処理を行う磁気デバイスの機能動作を省電力に制御できる可能性を提供します。また、従来のスピン流生成法とは異なり、磁石や貴金属を必要としないため、磁気デバイスの高性能化・省電力化だけでなく、安価なレアメタルフリー技術として大きく貢献できます。

※この研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(科研費)の補助を受けて行われました。

<参考文献>

[1] M. Matsuo, J. Ieda, K. Harii, E. Saitoh, S. Maekawa: Mechanical Generation of Spin Current by Spin-Rotation Coupling, Phys. Rev. B 87, 180402(R) (2013).

<原論文情報>

D. Kobayashi, T. Yoshikawa, M. Matsuo, R. Iguchi, S. Maekawa, E. Saitoh, and Y. Nozaki: Spin Current Generation Using a Surface Acoustic Wave Generated via Spin-Rotation Coupling, Physical Review Letters, 119 (2017) 077202.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.077202

<用語説明>

※1 角運動量:

回転の方向と大きさを表す量。電子は、スピンと呼ばれるミクロな角運動量を持っており、磁気の源であることが知られている。

※2 アインシュタイン・ドハース効果:

磁石の磁気量を変化させると磁石が回転しはじめる効果。1915年にアインシュタインとドハースが実験的に検証した。アインシュタインが行った唯一の実験と言われている。

※3 バーネット効果:

アインシュタイン・ドハース効果とは逆に、磁石を回転させると磁気量が変化する効果。1915年にバーネットが実験により発見した。

※4 レイリー波:

音波の一種であり、物質の局所的な振動が波として表面を伝搬する現象。レイリー波が伝搬する際、物質を構成する原子は1秒間に10億回以上の速さで回転する。

※5 SAWフィルター素子:

特定の振動周波数と波長を持つレイリー波のみが伝搬できる素子。マイクロ波帯の交流電気信号の高性能フィルターとして広く応用されている。

| 参考部門・拠点: | 先端基礎研究センター |