【研究開発の背景と目的】

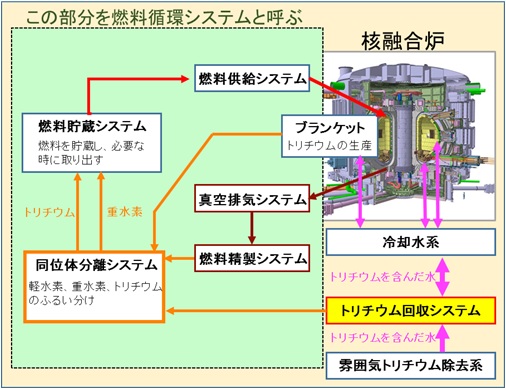

核融合の実現に向けた研究開発として、核融合炉で発生しうる1kgあたり数百億から数千億ベクレルのトリチウムを含む水の減容・濃縮技術の開発は重要な課題です。水素の同位体であり放射性のトリチウムを燃料として大量に使用する核融合プラントでは、炉内でリチウムと中性子の反応を利用してトリチウムが生産されます。そのトリチウムの一部は高温の金属を介して冷却水に混入しトリチウム水となります。また環境中へのトリチウム放出を抑制する目的のために、炉内機器を保守補修する施設内の雰囲気内のトリチウムは酸化反応器にて酸化処理し、トリチウム水にしたのちに水分吸着剤等で回収・除去を行う雰囲気トリチウム除去系を設けます。貴重な資源であるトリチウムを燃料として再循環させるために、核融合プラントでは回収したトリチウム水を濃縮し、ガス形に再変換するトリチウム回収システムを設けます。

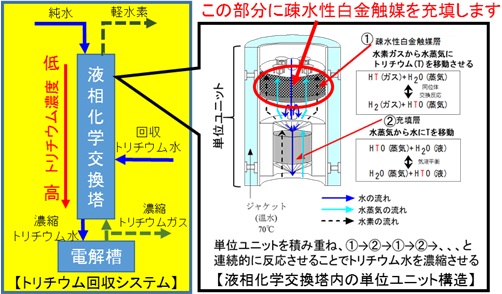

具体的には回収したトリチウム水は軽水素(通常の水素ガス)と水蒸気-水素間の水素同位体の交換を可能にする触媒下で接触させ、減容・濃縮します。一般の触媒では水蒸気雰囲気下では触媒性能が失われるため、触媒には高濃度の水蒸気雰囲気でも触媒の活性を維持するために高度な疎水性が必要となります。トリチウム水からのトリチウム回収システムはその技術的難易度ゆえに疎水性触媒の開発がその大きな技術的ハードルとなっていました。

【研究の手法】

トリチウム水の濃縮・減容の用途に使用できる疎水性貴金属触媒は疎水性高分子から作製されたものが過去に数例開発された実績があり、日本では新型転換炉ふげんの重水精製に使用した実績があります。しかし高分子から作製された触媒は放射線影響や耐熱性の技術的観点から核融合への適用に向けた問題点が顕在化していました。また製造コストが高いという問題も顕在化していました。本研究では新たな発想として無機材料を疎水化させたのちに触媒化する技術を適用しています。触媒製造工程では無機材料を疎水化させる方法のほかに、触媒となる白金の担持量[9]、無機材料の表面状態や細孔径[10]など多岐にわたるパラメータが存在しており、それらの触媒性能に与える影響につき、トリチウムと水蒸気間で水素の同位体を交換する効率を実験にて評価を行い、製造パラメータの最適化を実施して、高性能な触媒開発の成功にいたりました。

【得られた成果】

一般的に放射線に対して弱い高分子から作製されていた新型転換炉ふげんの重水精製に使用した実績を持つ従来品と比較して、本品は二年の期間、1kgあたり9兆ベクレルのトリチウムを含む水を連続処理した場合の線量に相当する530kGyの放射線の照射に対しても性能への影響がありません。 また一般的に耐熱性が弱く、条件によっては焼損する可能性が指摘されていた高分子を使用していた従来品と比較して、本品は通常使用温度の70℃を大きく上回る600℃超の耐熱性を確認しています。 このようにトリチウム安全を担うシステムへの適用に向けて懸念されていた諸問題を本品は解決できています。 また、トリチウムと水蒸気間で水素の同位体を交換する効率が、触媒体積あたり従来品の約1.3倍(世界最高)となることを示しました。 これは同様の性能を得るのに触媒量が従来品の3/4で済むことを意味します。 本触媒を液相化学交換プロセスに適用させることでトリチウム水中のトリチウム濃度を高めることができ、効率的なトリチウム水からのトリチウム回収が可能となります。 また本触媒により触媒使用量を低減できるほかに、無機材料からできているため製造コストも低減でき、大量の触媒を必要とするトリチウム水からのトリチウム回収に対してコスト的にも有利です。 トリチウム水からのトリチウム回収システムは、本触媒の開発により、実証に向けた大きな技術的ハードルを越える見通しを得ました。 本触媒技術については原子力機構と田中貴金属工業株式会社で特許を共同出願済です。

【今後の予定】

本触媒は新規の手法で作製されているため、実用化に向けては同一の条件で長期間繰り返した際に性能の低下が見られないことを確認する長期性能安定性などの着実な確認試験の進展が、現在の課題と捉えています。なお、本触媒に適用している疎水性白金触媒の製作技術は幅広い応用が期待できます。一例として、水素酸化触媒に適用した場合には、従来品は触媒を加熱しなければ水素酸化ができなかったのに対して、本品は室温でも幅広い濃度で水素の効率的酸化が可能であることを既に実証しています。この性能は大量の水素を取り扱う水素社会の到来を迎える今、事故時や電力喪失時において水素爆発を防止する再結合器用途に有望と考えます。このように、本触媒は上記の脆弱性を解決したことで、核融合炉全体の安全性を大きく高めることが期待できるとともに、原子力分野以外の一般水素取扱プラントの安全性向上にも寄与できると考えております。