<補足説明>

- ※1 絶対温度

-

温度は、熱による分子や原子の運動の激しさの指標なので、下限が存在する。この温度の下限のことを絶対零度と呼び、水の凝固点を温度の基準にした摂氏温度で表すと−273.15 ℃である。絶対零度を温度の基準にし、温度の目盛りは摂氏温度と共通にした温度を絶対温度と呼ぶ。

- ※2 ヒッグス転移、ヒッグス機構

-

1964年に英国の物理学者P.W.ヒッグスが提唱した、ゲージ場と結合した場・粒子が連続対称性を自発的に破って凝縮する際に、有限のエネルギー(質量)を得る機構。その後1974年、S. ワインバーグ、A. サラム、S. グラショウによって、素粒子理論において物質に質量を与える機構として取り込まれた。物性物理においては、米国の物理学者P.W.アンダーソンが、超伝導転移が同様の機構によって記述されることを、1963年にヒッグスとは独立に提唱した。

- ※3 スピンアイス

-

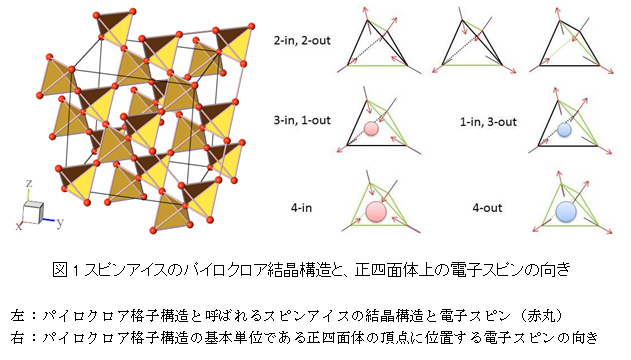

水の立方晶の氷では、頂点を共有する正四面体を構成要素とするパイロクロア格子構造をとる。O2−イオンは各正四面体の中心に位置する。一方、H+イオンは、隣り合う2つのO2−イオンのいずれかと水素結合を形成するため、パイロクロア格子点(正四面体の頂点)の位置から少し変位する。その変位は、2つがO2−イオンを中心とした正四面体の内向き、残り2つが外向きの2-in, 2-outの構造をとる。これはアイス則と呼ばれている。アイス則の満たし方は四面体ごとに6通りあり、さらに巨視的数NのH+イオンが存在する場合には (3/2)N/2通りという巨視的な場合の数が残る。

H+イオンの配位の仕方は、内向きか外向きにしか向けない電子スピンに読み換えることが可能である。これが実現されている磁性体Dy2Ti2O7やHo2Ti2O7などをスピンアイスと呼ぶ。

- ※4 量子スピンアイス

-

スピンアイスでは、電子スピンは、正四面体頂点からその頂点を共有する2つの正四面体のうちのいずれかの中心に向くように、つまり、inかoutの2つの状態に限られている。一方、スピンの向きがinやoutの向きから傾くことができる場合には、隣接するスピン間でinかoutかのスピンの2状態を反転させる相互作用が量子力学によって付加的に働く。この場合を量子スピンアイスと呼ぶ。

- ※5 ボーズ-アインシュタイン凝縮

-

量子力学に従う粒子の存在確率は、時空間において波のように大きく揺らぐ。なかでも、同一粒子に排他原理が働くフェルミ粒子と、これが働かないボーズ粒子は、量子力学的粒子の典型である。特に、ボーズ粒子の場合は、巨視的に多数の粒子がある安定な状態を占有することができる。これをボーズ-アインシュタイン凝縮と呼ぶ。このときボーズ粒子の波としての性質を表す量子力学的位相が固定され、自発的対称性の破れを生じる。また、粒子の分布確率は時空間においてほぼ固定され、存在確率の揺らぎが抑制される。

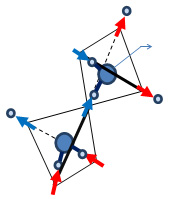

スピンアイスでは、4つの電子磁気モーメント(矢印)は、それぞれ正四面体の中心向き(in)か、その逆向き(out)に強く束縛されている。隣り合うスピン対には、スピンを平行にさせようとする力が働くため、inとoutの対(黒線)を好むが、全てを黒線では結べない(幾何学的フラストレーション)。最も安定な2-in, 2-out状態でも、エネルギーが高いin同士、または、out同士の対(緑線)が生じてしまう。また、3-in, 1-outと1-in, 3-outでは、それぞれ磁化のN極、S極の単極子が正四面体の中心にあると見なすことができる。さらに不安定な4-inと4-out状態では、これらの単極子の値はそれぞれ2倍になっている。

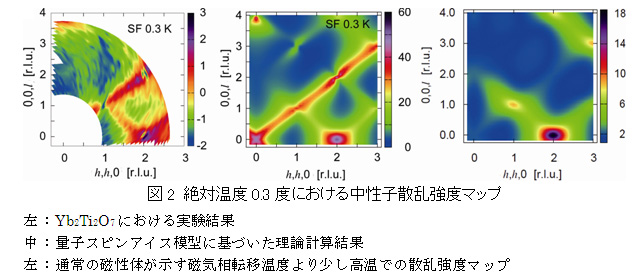

量子スピンアイスの実験結果(左)と理論計算(中)では、どちらも散乱強度が強い部分(赤)は尾根のように伸びている。一方、通常の磁性体(右)では、尾根の形状が見られない。

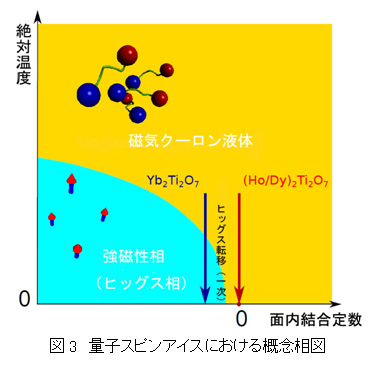

スピンアイスHo2Ti2O7, Dy2Ti2O7(赤色矢印)では、量子性が無視でき、古典クーロン液体として振る舞うと考えられている。量子スピンアイスYb2Ti2O7(青色矢印)では、弱い量子性のためクーロン液体から強磁性相(ヒッグス相)に相転移する。磁気クーロン液体領域では、電子磁気スピンのN極(赤球)とS極(青球)は分化した不安定な粒子として振る舞う。強磁性相(ヒッグス相)では、N極とS局は安定した粒子として存在して、スピンをinやoutの向きから傾ける(先端が赤の青矢印)。