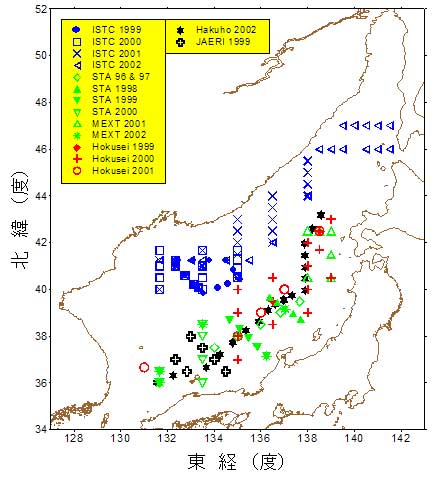

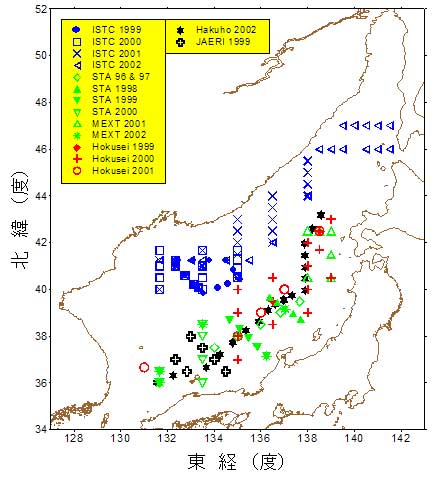

| 図1 | 原子力機構が実施/参加した日本海海洋調査の調査地点 (日韓露共同海洋調査の2回は除く) |

|||||||||||

|

| 図1 | 原子力機構が実施/参加した日本海海洋調査の調査地点 (日韓露共同海洋調査の2回は除く) |

|||||||||||

|

|

|

|

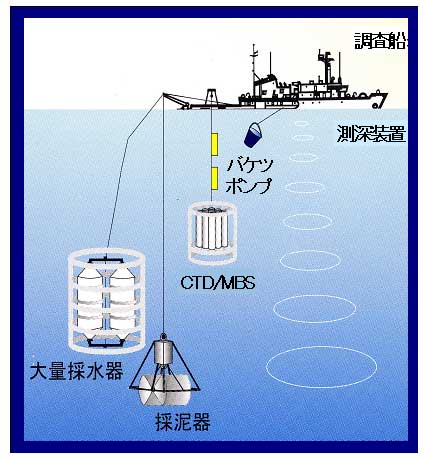

図2 日本海海洋調査の方法 使用した調査船は、共同研究相手が所有する調査船または傭船会社からの傭船であった。調査項目は、大量採水/採泥、現場式水温塩分計測装置付き多層採水(CTD/MBS)、流向流速計とセジメント・トラップを装着した係留系の設置と回収であった。分析・測定については、船上では溶存酸素、栄養塩、クロロフルオロカーボン類(CFC)を測定し、陸上実験室では人工及び天然放射性核種、金属元素、トリチウム(3H)、炭素14及び炭素13(14C、13C)、ヨウ素129(129I)を測定した。 |

図3 係留系の回収作業 ロシア側排他的経済水域において、ロシア極東水理気象研究所(FERHRI)が所有する「プロフェッサー・クロモフ号」を使用して、2001年の調査航海で設置した係留系(2機の流向流速計と2機のセジメント・トラップを装着)を、1年後の2002年の調査航海で回収している作業の様子を写したものである。 |

| 図4 | むつ事業所に設置された加速器質量分析装置(AMS) |