原子核の存在限界(中性子ドリップライン)の新たなメカニズム

―中性子は原子核にいくつ入るか―

発表者:

大塚 孝治(東京大学名誉教授/

理化学研究所仁科加速器科学研究センター 核分光研究室 客員主管研究員/

日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター 客員研究員)

角田 直文(東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター 元特任助教)

高柳 和雄(上智大学 理工学部 教授)

清水 則孝(東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター 特任准教授)

鈴木 俊夫(日本大学 文理学部 特任教授)

宇都野 穣(日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター マネージャー・主任研究員)

吉田 聡太(宇都宮大学 大学教育推進機構基盤教育センター 特任助教)

上野 秀樹(理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 核分光研究室 室長)

発表のポイント:

- 原子核は陽子と中性子の塊であり、陽子や中性子の数が最大いくらになれるかは、学術上重要な基本的問題である。陽子の数(Z)の上限は最も重い元素を意味する。一方、ある元素において最大の中性子数(N)の原子核は中性子ドリップラインと呼ばれ、その全容は分かっていない。ドリップラインは宇宙での元素合成などにも関わり、学際的な意義も大きい。

- 本研究では、ドリップラインが決まる新たなメカニズムを理論的に解明した。伝統的には、中性子が入れ物(平均ポテンシャル)に入りきれなくなってドリップラインになると考えられてきた。今回の対象となった元素ではそれは該当せず、原子核の形が球から楕円体へ変形して起こる結合エネルギーの増減がドリップラインに重要であることを示した。

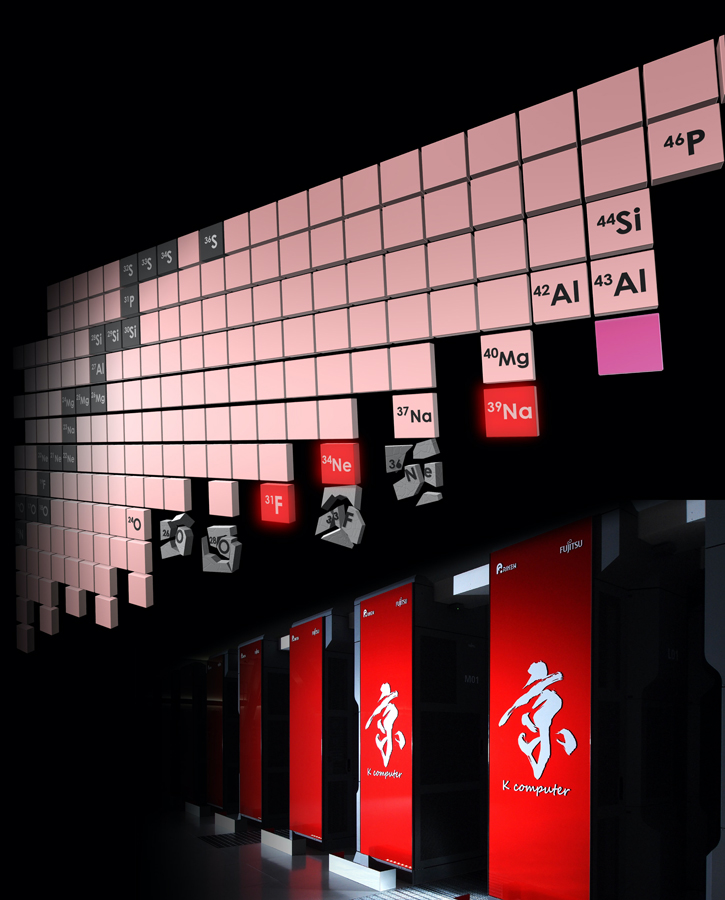

- 本研究では、素粒子の根本理論である量子色力学(QCD)から始め、原子核中での有効核力を求め、ドリップラインや励起エネルギー準位を第一原理的にスーパーコンピュータでのシミュレーションで計算し、実験データとの一致を見た。本研究の成果は Nature誌に本論文として掲載される。図1に研究内容の端的なイラストレーションが示されている。

発表概要:

原子核中の陽子数(Z)や中性子数(N)はどこまで大きくなれるのか、というのは学術的に基本的な問いであり、宇宙での元素の合成にも関わる学際的な意義もある。元素に応じてZは指定されるが、Nはさまざまな値を取れ、その元素のアイソトープ(注1)を成す。あるZに対して最大のNの原子核をドリップラインと呼び、それを明らかにするのは原子核物理学の主要な課題の一つである。本研究では、ドリップラインを理論的に研究し、それを決定するメカニズムに関して、旧来のものとは異なる新たなものを提案し、それがフッ素(Z=9)からマグネシウム(Z=12)のアイソトープのドリップラインを記述することを示した。理論計算は量子色力学から出発して第一原理的に進め、信頼性の高いものである。CI(Configuration Interaction)計算の部分はスーパーコンピュータ「京」などによって可能になり、励起エネルギー準位の実験データも再現した。新しいメカニズムでは、原子核の形の変形の増減がモノポール効果と組み合わされて、ドリップラインを決めていることを示した。このメカニズムをさらに重い原子核に適用して、物質の創成と存在限界に関する我々の理解を大いに拡げることが期待される。

発表内容:

原子核は陽子と中性子が結合して塊となっている。しかし、一つの原子核に含められる陽子や中性子の数には限りがある。各々の元素には原子番号があり、それは陽子の数(Z)と等しい。あるZに対し、中性子数(N)はさまざまな値を取れ、その元素のアイソトープ(注1)を成す。本研究では、あるZに対してNがどこまで大きくなれるか、すなわち、中性子を加えていった場合の限界を探り、それを決めているメカニズムを解明した。陽子数を水素(Z=1)から酸素(Z=8)まで変えた範囲の中性子ドリップラインは既知であり、その基本メカニズムも理解されている。このメカニズムは伝統的なもので、そこでは原子核は中性子の入れ物と考えられる。その入れ物には中性子数の「定員」があり、それを越えると原子核は存在しない、という描像である。

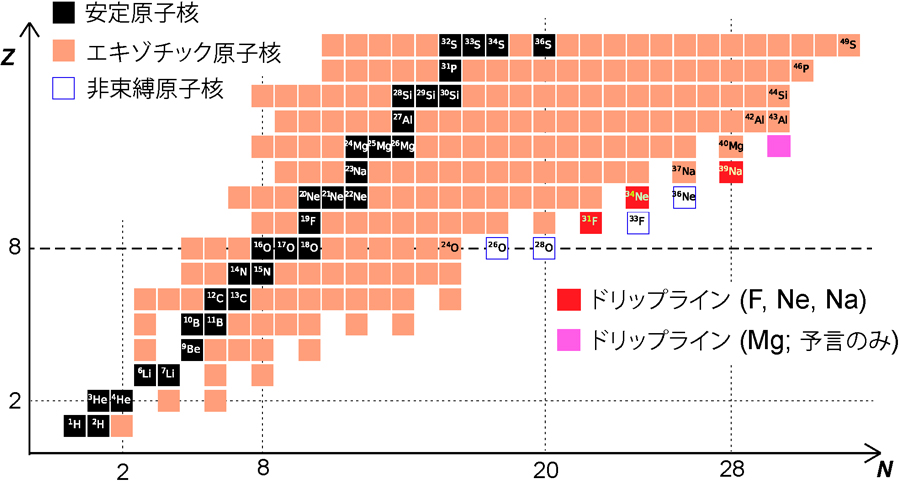

このことを図2で簡単に説明する。Z=8の酸素のアイソトープ(水平の太い破線上)を見ると、N=5から16まで黒、又はオレンジの四角がある。黒は永久、又は、極めて長い寿命の安定(原子)核(注2)である。オレンジはある寿命が経つと、別の原子核に転換されるエキゾチック(原子)核(注2)である。安定核もエキゾチック核も原子核としては存在するので、右端のN=16がドリップラインになる。一方、N=16より中性子数を増やそうとしても、余分な中性子は即座に飛んで行ってしまい、原子核としては存在しない。N=18, 20ではそれが確認されており、枠のみとして示されている。

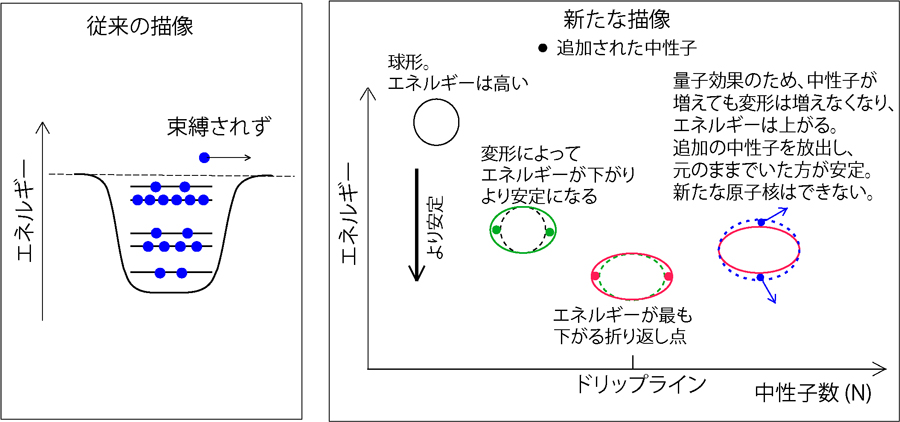

N=16がドリップラインになるメカニズムが図3の左側のパネルで示されている。中性子は、16個までは入れ物に入れるが、それ以上は入れず対応する原子核も存在しない。

本研究では、酸素より原子番号が大きい(図2では上の並びになる)フッ素(Z=9)、ネオン(Z=10)、ナトリウム(Z=11)、マグネシウム(Z=12)でのドリップラインを研究し、それらではこの描像が成立たず、別の新たなメカニズムが現れることを示した。それが図3の右側のパネルに、原子核の形の変形(注3)と結び付けて、模式的に示されている。横軸は中性子数を示す。左端では原子核は球形である。中性子数を増やすと、核力の効果として、球形から楕円体への変形が起こり、同時に結合エネルギーが増大する。それは原子核のエネルギーが下がることを意味する(図3の右側パネルの左から2番目の状態)(注3)。中性子数をさらに増すと、変形度はさらに大きくなり、エネルギーはさらに下がる。エネルギーが下がるとそれだけ安定性が増すので、中性子を加えた原子核は加える前よりもさらに安定であり、存在する。このようにしてエネルギーが下がり続ける限りは中性子を追加できることになる。しかし、楕円体の変形度は際限なく大きくはなれず、あるところで最大の変形度に達する(図3の右側パネルの左から3番目の状態)。その限界を越すと変形は弱まってエネルギーを下げなくなり、他の効果で多少の「延命」を得ても、そのあたりの中性子数でエネルギーは上昇に転じる(図3の右側パネルの左から4番目の状態)。エネルギーが上昇すると、中性子数を増やしても安定度は増さないので、元のままの方がよく、この原子核は存在できない。このようにして、原子核の存在限界は変形度の変化(形の進化ともいう)によって基本的に決まる、というのがこの研究の結論である。

右の図は陽子数がさらに大きいものを念頭にした模式図である。横軸は中性子数であり、縦軸は原子核の(基底状態の)エネルギーである。結合エネルギーが大きいほど、エネルギーが下がり、原子核はより安定になる。下向きの太い矢印はそれを表す。右図の中の左端では原子核は球形であり、エネルギーは高い。中性子数が増えると、左から2番目の状態になる。小さな●印は追加された中性子を象徴的に表している。原子核が変形し、同時にエネルギーが下がる。1番目よりも安定になるので原子核として存在する。中性子数が増えると変形が増し、エネルギーも下がり続ける。しかし、変形度はある中性子数で最大になり(左から3番目の状態のあたり)、その先では減少する(左から4番目の状態)。変形度が減少するのは量子的な効果である。実際にはエネルギーは変形効果に他の効果も加えて得られるが、そのエネルギーが最も下がったところがドリップラインとなる。図では「折り返し点」と書かれている。ドリップラインの右側ではエネルギーがせり上がり、中性子が増えても安定性は増えないので、追加された中性子をそのまま放出し、元の原子核のままでいた方がより安定である。そこで、新たな原子核は作られないことになる。

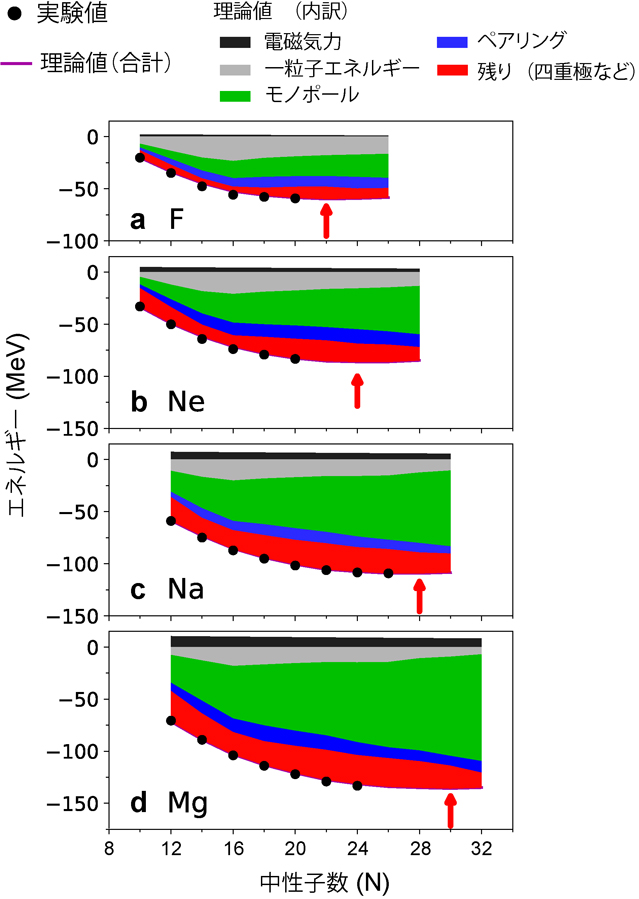

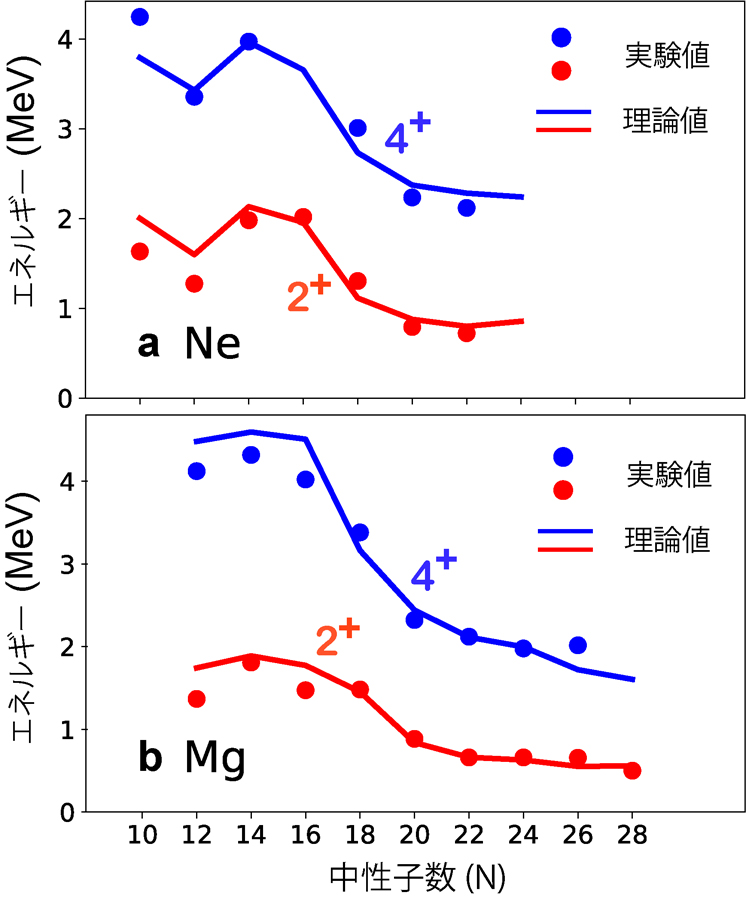

本研究では、以上のメカニズムを実際の原子核での理論計算で実証した。計算は、強い相互作用の基本理論である量子色力学(QCD)から出発し、そのカイラル有効場理論で得られる核力にVlowk理論とEKK理論による繰り込みの操作を行ない、さらに藤田−宮沢3体力の効果も含まれるようにした(注4)。このように導かれた有効核力(注4)を用いて、原子核に対する CI (Configuration Interaction)計算である殻模型(シェルモデル)計算を、スーパーコンピュータ「京」やオークフォレスト・パックスなどの最新鋭スーパーコンピュータを用いての大規模シミュレーションによって遂行した。有効核力は第一原理的に導かれ、殻模型計算は通常型ではあるが最新のコードによる計算、および、モンテカルロ殻模型計算(注5)により大型数値計算として行われ、精度の高い信頼性のあるものであり、他のグループでは実現不可能なものでもある。図4と図5に示されているように、得られた結果のうち、実験データがあるものはよい一致を示した。理論計算の完成度の高さと実験による検証は本研究の高い信頼性を表す。特にどの理論でも再現不可能とされていたマグネシウム−40の励起エネルギー準位がこの研究では何の特別な操作もなく再現できていることは注目されている(図5に一部あり)。図2と図4に示されているように、最近実験的に明らかになったフッ素とネオンのドリップラインは、この理論計算でも再現され、実験的にほぼ確かと信じられているナトリウムのドリップラインも同じ結果になっている。マグネシウムのドリップラインに関しては、実験はまだそこまで到達していないので、理論予言のみとなっている。

本研究では、結合エネルギーへの寄与を独自の視点から分析して、変形効果の増減とドリップラインの関係を見出した。この分析は本研究の第一原理的な性格があって初めて十分な意味を持つものである。その結論の要素の一つとして、やや専門的になるが、有効核力のモノポール成分と変形を起こす四重極成分の絡み合いの重要性も指摘されている。一般的に言えば、これは一粒子自由度と集団運動的自由度の絡み合いの現れと考えることができるものである。それがドリップラインにも関係しているという理解が得られた意義も大きい。

この研究の成果である基本メカニズムは、陽子数(Z)がさらに増えると、旧来のメカニズムにとって変わられることもあり得て、Zの増大とともに2つのメカニズムが交互に現れることも想定され、現在と将来の理論、実験の研究に大きなインパクトを与えるであろう。本研究のメカニズムは、重い原子核を特徴づけ未だに十分には解明されていない核分裂のプロセスとも関連があり、それに沿った発展は興味深い。学際的応用の一つとして、宇宙での元素合成過程が挙げられる。中性子星合体や超新星爆発では、中性子が一時的に大量に生成される。そこにある原子核はそれらの中性子を吸収する。この反応は中性子捕獲と呼ばれ、原子核に中性子をどんどん加えていく。ベータ崩壊により一部の中性子は陽子に変わるものの、この中性子捕獲こそが重い元素ができるのに欠かせないプロセスである。中性子捕獲により、原子核は核図表(図2参照)上を右向きに動く(中性子の数が増す)。しかし、ドリップラインの先には原子核はないので、それは絶対に越えられない。つまり、中性子捕獲はドリップラインでストップするので、本研究の示すメカニズムやその帰結は宇宙での元素の創成にも深く関わる。

本研究成果はNature 誌に本論文(article)として掲載される。

本研究は、大塚孝治 東京大学名誉教授(理化学研究所仁科加速器科学研究センター核分光研究室客員主管研究員、日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター客員研究員)、角田直文 東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター元特任助教、高柳和雄 上智大学理工学部教授、清水則孝 東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター特任准教授、鈴木俊夫 日本大学文理学部特任教授、宇都野穣 日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターマネージャー、吉田聡太 宇都宮大学大学教育推進機構基盤教育センター特任助教、上野秀樹 理化学研究所仁科加速器科学研究センター核分光研究室室長のメンバーによって実施された。

各著者は以下のような寄与をした。大塚孝治:研究全体の推進・統括と論文の執筆、角田直文:有効相互作用の導出と多くのCI計算、高柳和雄:EKK法の提案と細部の討論、清水則孝:CI計算用コードの主要な部分の作成といくつかの計算、鈴木俊夫:藤田−宮沢3体力の計算、宇都野穣:詳細の討論、吉田聡太:カイラル有効相互作用の3体力の計算、上野秀樹:研究計画の立ち上げ。全ての著者が結果について討論し、論文原稿に関して意見を述べた。

本研究は、文部科学省ポスト「京」重点課題9(注6)「宇宙の基本法則と進化の解明」、文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム(注7)「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」、および計算基礎科学連携拠点(JICFuS)のもとで実施したものである。また、本研究成果は、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」(課題番号:hp160211, hp170230, hp180179, hp190160)および最先端共同HPC基盤施設のスーパーコンピュータ「オークフォレスト・パックス」によって得られたものである。

発表雑誌:

雑誌名:「Nature」

論文タイトル:The impact of nuclear shape on the emergence of the neutron dripline

著者:Naofumi Tsunoda, Takaharu Otsuka*, Kazuo Takayanagi, Noritaka Shimizu, Toshio Suzuki, Yutaka Utsuno, Sota Yoshida and Hideki Ueno

DOI:10.1038/s41586-020-2848-x

用語解説:

注1 アイソトープ

アイソトープとは同じ陽子数(Z)で、中性子数(N)が異なる原子核間の関係を指すが、実際にはそのような原子核も指すことも多い。例えば、酸素の場合、原子番号はZ=8で、中性子数はN=5から16までの原子核が存在し、それらは互いにアイソトープの関係にあり、また、個々の原子核も酸素のアイソトープと呼ばれる。

注2 安定核とエキゾチック核

原子核は2種類に分けることができる。一つは安定(原子)核で、いつまでもそのままでいる、つまり無限の寿命を持つものを指す。それに近い(長寿命の)ものも含まれる。もう1種類はエキゾチック(原子)核で、有限の寿命で他の原子核に放射性崩壊(ベータ崩壊やアルファ崩壊など)を起こして変わってしまうものを指す。安定核は300種程度、エキゾチック核は1万種近くあると考えられている。我々の身の回りの物質は安定核でできている。エキゾチック核は、何段階かの崩壊を経て最後は安定核になる。そこで、エキゾチック核は身近になく、エキゾチックと呼ばれる由来である。

注3 原子核の変形、原子核の結合エネルギーとエネルギー

原子核は形を持つ。それは球や楕円体である。球を基準として楕円体などになるのを変形という。原子核を液滴のようなものと考えれば、表面張力で球になると考えられるが、実際には変形している原子核の方が多い。量子論的には、陽子と中性子の間の核力の短距離での強い引力が原因で変形が起こり、中性子が増えるなどして変形が強くなると結合エネルギーはプラスの方向に大きくなる。その時、その状態のエネルギーはマイナスの方向に押し下げられ、より安定になる。

注4 有効核力

陽子や中性子の間に働く力は強い相互作用に含まれ、量子色力学(QCD)によって記述される。その枠組みの中の一つのアプローチとして、カイラル有効場理論があり、自由に飛び回る陽子や中性子の間に働く相互作用(力)を扱いやすい形で与える。それを原子核の中にいる陽子や中性子に働く相互作用に変換するのが、Vlowk やEKK という方法である。このようにして sd + pf 殻における有効相互作用を導き、EEdf1 相互作用と名付けている。ネオンやマグネシウムなどのエキゾチック原子核の構造の中性子数による変化を初めて系統的に、実験データを再現しつつ、説明できた。陽子や中性子が仮想的にデルタ粒子に励起され、その後で元の陽

子や中性子に戻るプロセスが重要であることが分かっており、その効果を陽子や中性子の自由度の範囲内で表すために藤田−宮沢3体力が提案され、本研究でも用いられている。3体力とは陽子や中性子3個の間に働く力である。注5 モンテカルロ殻模型

原子核の中の多数の陽子と中性子から成る多体系の量子構造を解明する方法の一つ。他の分野でCI (Configuration Interaction)計算と呼ばれる方法と原子核物理での殻模型計算は本質的には同じである。モンテカルロ殻模型は殻模型計算に含まれるが、通常の方法では扱えない非常に大きな系も扱える。東京大学を中心に発展してきた。

注6 ポスト「京」重点課題9

2020年頃から始まると想定されていたスーパーコンピュータ・ポスト「京」(後に『富岳』と命名)運用に向けて、素粒子・原子核・宇宙物理分野の研究のための精密計算およびシミュレーションコードの開発を目的としたプロジェクト。スーパーコンピュータを用いた大規模計算により、素粒子から宇宙まで桁違いのスケールにまたがる現象の研究を行っており、大型実験・観測データと組み合わせて物質創成史の解明を目指している。

注7 「富岳」成果創出加速プログラム

「富岳」成果創出加速プログラムとは「富岳」スーパーコンピュータの早期の成果創出のためのものであり、令和2年度から始まった。その一部である「シミュレーションで探る基礎科学:素粒子の基本法則から元素の生成まで」は、ポスト「京」重点課題9での研究・アプリ開発を活かし「富岳」の計算資源を使用することで速やかな研究成果創出を目指している。

| 参考部門・拠点: | 先端基礎研究センター |