福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が広い範囲にわたって拡散した。事故後、DOEは平成23年3月17日から同年4月5日まで航空機モニタリングを実施した。文部科学省は4月6日からDOEと共同で第1次航空機モニタリング(〜80km圏)、第2次航空機モニタリング(80〜100km圏、一部120kmまで)を行った後、第3次(〜80km圏)航空機モニタリングからは文部科学省が単独で行っていた(原子力機構は第3次航空機モニタリングから参加)。

通常の放射性物質の沈着量の解析評価は、航空機に搭載している大型NaIシンチレーション検出器の信号(検出器に入射した放射線の計数率)の全計数率から評価する手法(GC法)により、航空機の飛行高度による放射線計数率の減弱割合を用いて地上高さ1mでの空間線量率を逆算し、その値に地上での放射性セシウムの測定結果から算出した換算係数を掛けることによって、放射性セシウムの沈着量を求めてきた*1。このため、地上での測定結果がなければ個々の核種を同定できず、また、ヨウ素131やセシウム134、137などの複数の放射性物質(核種)が存在し、その割合が場所により異なる場合は、核種別の沈着量の評価が困難であった。

一方、同年11月に文部科学省原子力災害対策支援本部(当時)から依頼を受けた原子力機構は、DOEからデータの提供を受けるとともに、スペクトルデータから地表面沈着量を解析する新たな手法の開発研究をDOEと共同で行った。しかしながら、ごく初期の測定結果は機体への放射性物質の付着による影響や他の核種(放射性セシウム等)が放出するγ線の大気中での散乱による影響が無視できず、地表面沈着量の評価が課題であった。

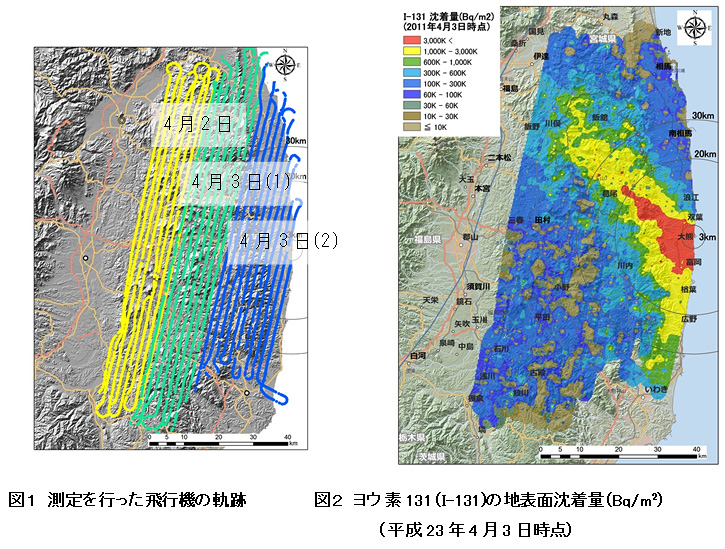

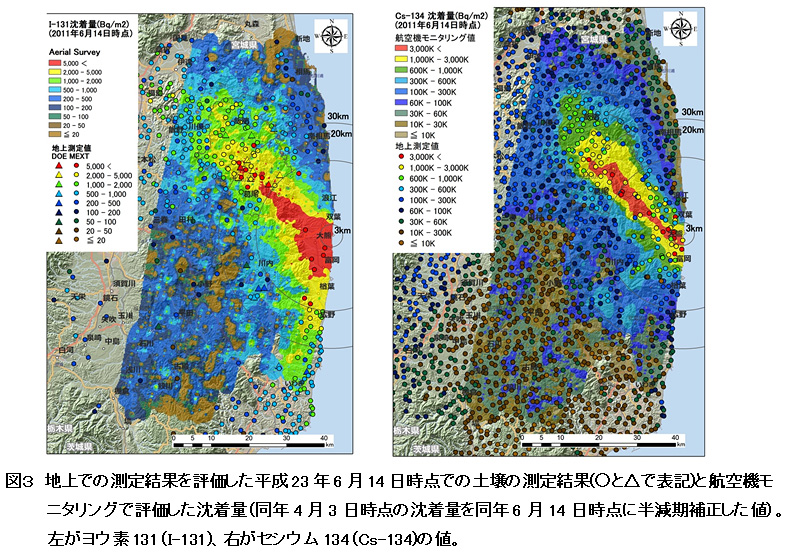

今回、ヨウ素131のエネルギー・ピーク(365keV)が検出でき、面的な分布が評価できる平成23年4月2日と3日に実施した3回のフライト測定(図1)に着目し、測定データの中にわずかに含まれるヨウ素131のピークを抽出し、ガンマ線の挙動をシミュレーションするモンテカルロ計算法を用いてヨウ素131に対する検出器の感度特性や地表面から上空に届くまでの減弱量を求める手法を開発し、地表面の沈着量を解析した。

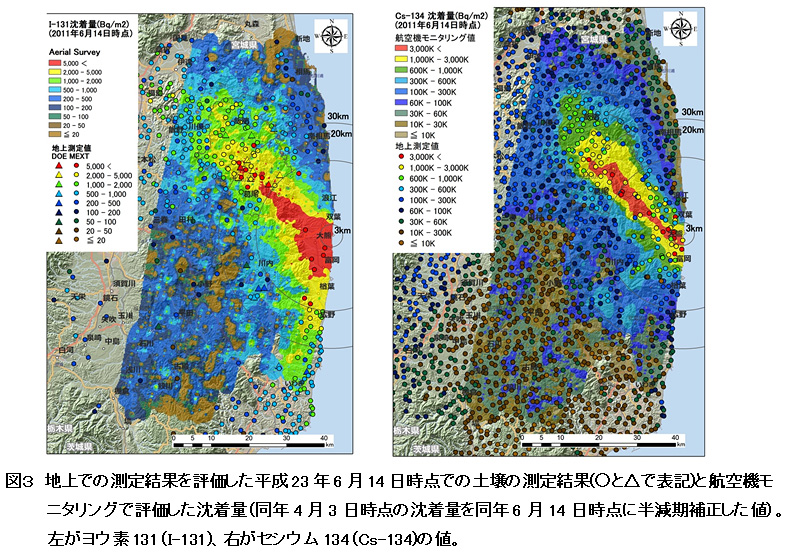

測定が終了した4月3日時点で評価したヨウ素131の沈着量の解析結果を図2に示す。また、セシウム134についても、ヨウ素131の解析と同様の手法を用いて解析を行っている*2。

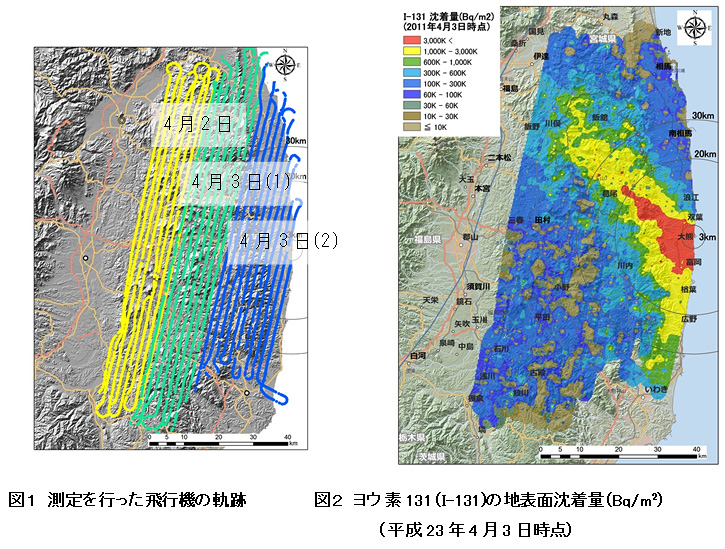

本手法の妥当性を検証するため、文部科学省原子力災害対策支援本部(当時)が実施した土壌データ(同年6月14日)と今回の解析結果を半減期補正して比較した。その結果、地上で測定したヨウ素131、セシウム134の沈着量は本航空機モニタリングの結果とよく一致していることが確認された(図3)。また、ヨウ素131に比べて半減期が長いセシウム134については、第3次航空機モニタリングの結果(同年7月2日)と比較した。第3次モニタリングは、今回使った解析手法と異なり、GC法を用いているが、第3次航空機モニタリングが終了した同年7月2日時点に半減期補正して比較した結果、両者は高い相関が認められた。これらの結果から、本手法のヨウ素131の地表面沈着量の解析が妥当と判断した。

*1 その後、原子力機構が文部科学省から受託した広域航空機モニタリング以降、天然核種の影響を取り除いたMMGC (Man-Made Gross Count) 法を採用している。

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/6000/5847/view.html

*2 航空機モニタリング等で用いられているNaIシンチレーション検出器で放射性セシウムを測定するとき、セシウム134は他の核種の影響を受けないピーク (796keV) を持つが、セシウム137は662keVのピークが、セシウム134の605keVと重なる部分があるため、セシウム134を評価した後にセシウム134の寄与分を差し引いて求める必要がある。このため、引き算による誤差を生じることからセシウム134のみを解析した。