令和2年12月10日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力技術を活用した温暖化対応研究をアジア諸国と協力して推進

-アジア原子力協力フォーラム大臣級会合において最優秀研究チーム賞を受賞-

【発表のポイント】

- 地球温暖化の予測と緩和対策の検討において、陸域生態系の炭素循環(二酸化炭素の固定と放出)を正しく評価することが重要課題となっている。

- これに対して、原子力分野で培った技術を活用し、放射性炭素を用いて陸域生態系の炭素循環を解明する手法により温暖化対応研究に貢献する研究開発を行ってきた。

- この研究を地球規模に展開するために、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)1)において、開発した手法のガイドラインを整備し、アジア諸国の原子力研究機関への技術移転を行い、国際協力研究を進める体制を構築した。

- この業績が高く評価され、FNCA大臣級会合において最優秀研究チーム賞を受賞した。

- 今後、国際協力研究により陸域生態系の炭素循環に関する基礎データを整備することで、温暖化対応研究の課題解決に貢献することが期待される。

【概要】

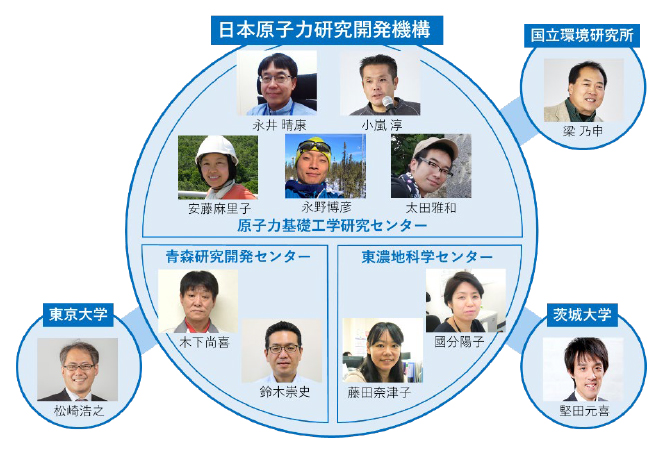

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長 児玉敏雄)原子力基礎工学研究センターの永井晴康ディビジョン長らの研究グループを中心とし、国立環境研究所地球環境研究センターの梁乃申室長、東京大学総合研究博物館タンデム加速器分析室の松崎浩之教授、茨城大学の堅田元喜講師(現在キヤノングローバル戦略研究所主任研究員)と連携した研究チームは、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)1)の気候変動科学プロジェクトにおいて、原子力技術を活用した温暖化対応研究をアジア諸国と協力して推進しています。この業績により、令和2年12月10日に開催されたFNCA大臣級会合において、最優秀研究チーム賞を受賞しました。

地球温暖化を予測し緩和対策を検討するうえで、温暖化が進行した際に陸域生態系の炭素循環(二酸化炭素の固定と放出)がどのように変わるかを正しく評価することが重要課題となっています。この課題を解決するには、陸域生態系の炭素循環過程に関する基礎データを整備し、気温変化に対する炭素循環の応答モデルを構築する必要があります。

そこで、原子力機構では、原子力分野で培った放射性核種の分析技術を活用し、1950~60年代に行われた大気圏核実験を起源とする放射性炭素2)の環境中挙動を追跡することにより、炭素循環を解明する手法を開発し、陸域生態系における炭素の蓄積と放出挙動を解明する研究を行ってきました。

この研究を地球規模に展開し、様々な気候帯や生態系の炭素循環を解明するために、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)において、気候変動科学プロジェクトを推進しています。これまでに、開発した炭素循環の解明手法のガイドラインを整備し、アジア諸国の原子力研究機関に対して知見の提供と技術移転を行い、国際協力研究を進める体制を構築しました。この業績が高く評価され、FNCA最優秀研究チーム賞を受賞しました。

今後、この国際協力研究により、これまであまり研究が行われていないアジア地域において、陸域生態系の炭素循環に関する基礎データを整備することで、温暖化対応研究の課題解決に貢献することが期待されます。

【これまでの背景・経緯】

近年急速に進行する温暖化をはじめとした地球環境の変化は、陸域生態系における炭素循環(二酸化炭素の固定と放出)に変化をもたらし、その結果、温暖化や環境変化の進行に拍車をかける悪循環が懸念されています。

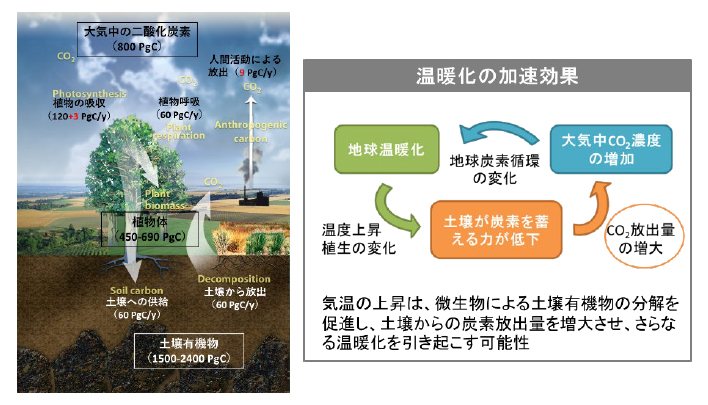

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)3)がまとめた陸域生態系における炭素循環の模式図(図1左)に示されるように、土壌には有機物(土壌有機物)4)として炭素が大量に蓄えられており、その量は、大気の2~3倍、植物体の炭素量の3~5倍もあります。土壌有機物は微生物によって分解され、絶えず二酸化炭素が大気中へ放出されています。この放出量は人間活動による放出の約7倍もありますが、放出と同等の量の炭素が植物の吸収により土壌に供給され、蓄えられることで、大気中の二酸化炭素濃度が安定に保たれています。

しかし、温暖化によりこのバランスが変わる可能性があります。気温の上昇は、微生物による土壌有機物の分解を促進し、土壌からの二酸化炭素放出量を増大させ、さらなる温暖化を引き起こす加速効果(ポジティブフィードバック)(図1右)の可能性が指摘されています。そのため、温暖化が進行した際に陸域生態系の炭素循環がどのように変わるかを正しく評価することが重要課題となっています。

この課題を解決し地球環境の将来を予測するためには、陸域生態系の炭素循環過程に関する基礎データを整備し、気温変化に対する炭素循環の応答モデルを構築する必要があります。

右:温暖化と有機物分解促進のポジティブフィードバック

そこで、原子力機構では、原子力分野で培った放射性核種の分析及び環境動態解析技術(平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)を受賞)を活用し、陸域生態系における炭素循環を解明する研究を行ってきました。

陸域生態系における炭素の動きを調べるために、放射性炭素に着目しています。放射性炭素5)は、質量数14の炭素の同位体で、自然界では炭素原子1兆個に1個程度の割合で存在し、放射性壊変により5730年で半分に減衰します。大気中の炭素が植物により有機物として固定されてから、土の中に留まっている時間の長さに従い、放射性炭素の量が減っていくため、その減衰の度合いから取り込まれてからの時間の経過を逆算できます。

これに加えて、1950~60年代前半に行われた大気圏核実験を起源とする放射性炭素の環境挙動を追跡するという新しい研究手法を考案し導入しました。環境中に放出された放射性炭素は、主に土壌表層に有機物として長く蓄積しますが、一部は数年~数十年で大気中へ再放出され植物に再利用されます。このような放射性炭素の中長期的な蓄積・循環挙動を解明することに成功しました(参考文献、平成20年10月21日プレス発表)。

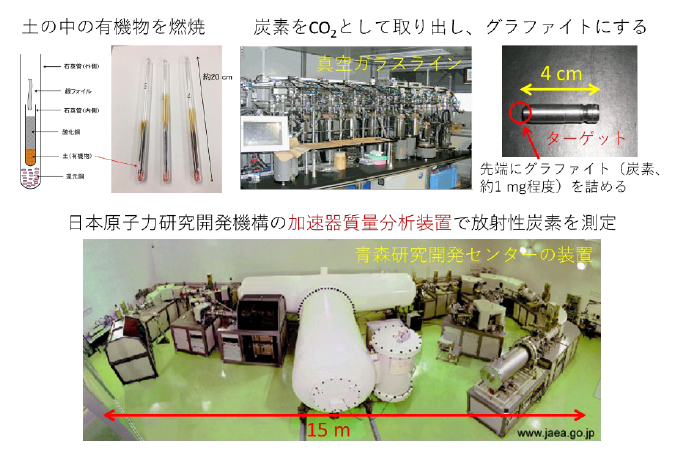

土壌有機物の放射性炭素は非常に微量であり、それを精度よくかつ効率的に測定するために原子力機構青森研究開発センターと東濃地科学センターの加速器質量分析装置(AMS)6)を用いています。この測定手法では、1mgの炭素試料があれば、土壌有機物の微量な放射性炭素を精度よく測定できます(図2)。このような着想により、土壌の炭素貯留能力を解明することができる新しい研究手法等の開発を進め、炭素循環研究への応用により気候変動の仕組みの解明に貢献することを目指しています。

【今回の成果】

本プロジェクトでは、これまでに開発した放射性炭素の分析技術を活用した研究手法を地球規模に展開し、様々な気候帯や生態系における炭素循環を解明することを目指しています。そのために、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)の気候変動科学プロジェクトに参加し、アジア諸国と協力して研究を推進しています。

本プロジェクトに参加したアジア諸国の研究チームは、原子力研究機関を中心とした構成であり、放射性物質についての知見や分析技術は有しています。しかし、放射性炭素の分析技術と炭素循環の解明や温暖化研究への応用に関する研究実績はありませんでした。

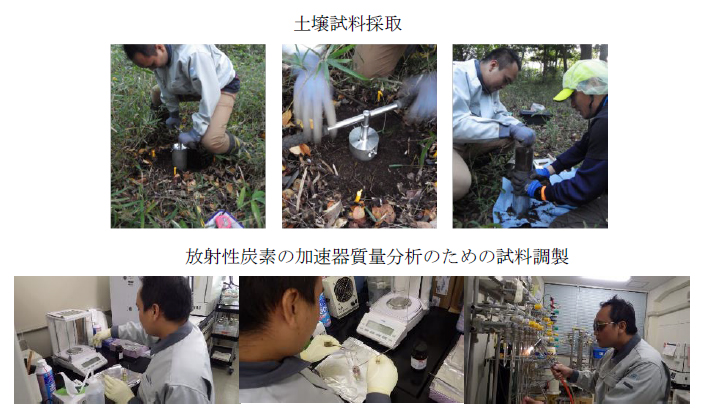

そこで、原子力機構で開発した炭素循環の解明の手法、知見及びそれらに必要な技術をアジア諸国の研究チームに提供し、国際協力研究を進める体制を構築するために、アジア諸国の研究チームの若手研究者を受け入れて研修を行うとともに(図3)、炭素循環の解明手法のガイドラインを作成しました。

このガイドラインは、土壌の採取、土壌試料の処理、土壌有機炭素の分画、炭素安定同位体の同位体比質量分析法による測定及びその試料調製、ならびに放射性炭素の加速器質量分析法による測定及びその試料調製に関する実践的手法を網羅しています。また、炭素循環研究において広く用いられる放射性炭素の分析結果の報告方法についても紹介しています。さらに、同位体を利用した研究手法の適用例として、日本の森林生態系において実施した結果についても解説しています。これにより、アジア諸国の研究チームは、放射性炭素の分析技術を活用した炭素循環解明のための研究を独力で行うことが可能となりました。

以上の業績が高く評価され、FNCA最優秀研究チーム賞を受賞しました。

【今後の展望】

今後、作成した炭素循環の解明手法のガイドラインを活用し、アジア諸国の研究チームとの国際協力研究を推進します。これにより、これまで陸域生態系の炭素循環に関する研究知見が乏しいアジア地域において、土壌有機物の基礎データを整備することかできます。この基礎データを用いて、気温変化に対する土壌からの二酸化炭素放出量の正確な評価を行うことが可能になり、温暖化対応研究の課題解決に貢献することが期待されます。

【日本チームの構成】

原子力機構 原子力基礎工学研究センター: 永井晴康(プロジェクトリーダー)、小嵐淳、 安藤麻里子、永野博彦(現在名古屋大学)、太田雅和

原子力機構 青森研究開発センター:木下尚喜、鈴木崇史

原子力機構 東濃地科学センター:國分陽子、藤田奈津子

国立環境研究所 地球環境研究センター 炭素循環研究室: 梁乃申

東京大学 総合研究博物館 タンデム加速器分析室: 松崎浩之

茨城大学(現在キヤノングローバル戦略研究所):堅田元喜

【論文情報】

書籍名:日本原子力研究開発機構研究開発報告書JAEA-Technology 2020-012

タイトル:Practical Guide on Soil Sampling, Treatment, and Carbon Isotope Analysis for Carbon Cycle Studies

URL:https://doi.org/10.11484/jaea-technology-2020-012

著者:小嵐 淳1、安藤 麻里子1、永野 博彦1*、Untung SUGIHARTO2、Chakrit SAENGKORAKOT3、鈴木 崇史1、國分 陽子1、藤田 奈津子1、木下 尚喜1、永井 晴康1、梁 乃申4、松崎 浩之5、堅田 元喜6

所属:1日本原子力研究開発機構(1*2020年3月まで)、2 National Nuclear Energy Agency of Indonesia、3 Thailand Institute of Nuclear Technology、4国立環境研究所、5東京大学、6茨城大学

【参考文献】

タイトル:Quantitative aspects of heterogeneity in soil organic matter dynamics in a cool-temperate Japanese beech forest; A radiocarbon-based approach

雑誌名:Global Change Biology

URL:https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01745.x

著者:小嵐 淳1、安藤 麻里子1、石塚 成宏2、三浦 覚2、齋藤 武史2、平井 敬三2

所属:1日本原子力研究開発機構、2森林総合研究所

【用語の説明】

1)アジア原子力協力フォーラム(FNCA)

近隣アジア諸国との原子力分野の協力を効率的かつ効果的に推進する目的で日本が主導する原子力平和利用協力の枠組みで、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、ベトナムが参加し、大臣級会合、コーディネーター会合、パネル、プロジェクト等の活動を行っています(FNCAホームページ)。この中のプロジェクトの1つとして、気候変動科学プロジェクトが2017年に開始されました。(気候変動科学プロジェクトホームページ)

2)大気圏核実験を起源とする放射性炭素

核実験起源の放射性炭素は、1950年~1960年代前半の大気圏核実験によって断続的に生成されました。その後、この放射性炭素は海洋や陸域生態系に移行して現在も地球上に普遍的に存在しています。当時最大で2倍程度に上昇した大気中の放射性炭素同位体比は、現在では核実験以前のレベルまで戻りつつあります。核実験の影響が残る大気を固定して放射性炭素同位体比が高められた植物体を出発物質とする有機物が、現在もなお極微量ながら土壌中に残っています。この放射性炭素同位体比を目印にすることによって、簡単なモデルを用いて、数年~100年程度の滞留時間を推定することが可能になります。

3)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)は国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が1988年に、気候変動に関する科学的研究結果などの情報を各国の政策決定者に提供するために設立した国際組織です。科学、影響、緩和策を扱う3つの作業部会によって構成されています。

4)土壌有機物

炭素を含む有機化合物であり、植物遺体等を起源としています。これに対して、二酸化炭素や炭酸塩、重炭酸などは無機炭素に分類されます。森林土壌では、ほとんどの炭素が有機物として蓄積されています。

5)放射性炭素

質量数14の炭素の同位体で、自然界では宇宙から降り注ぐ中性子と窒素原子との相互作用によって上層大気中で恒常的に生成されています。人為起源の擾乱がない時代では、放射性炭素の宇宙線による生成速度と放射性壊変による壊変速度はほぼ平衡に達しており、大気中の放射性炭素同位体比はほぼ一定でした。植物は大気中の炭素を光合成によって取込み、枯死する際に土壌に有機物として供給されます。その後は、有機物への放射性炭素の供給が絶たれ、枯死後の土壌への蓄積時間に応じて半減期に従い放射性炭素同位体比が減少していきます。この減少の程度から、土壌有機物の数百年~数千年程度の長い滞留時間を推定することが可能になります。

6)加速器質量分析装置(AMS)

加速器質量分析装置(AMS:Accelerator Mass Spectrometer)は、イオン源、タンデム型加速器部及び質量分析部から構成されています。この装置は、イオン源で試料をイオン化し、それを高エネルギーに加速して質量分析を行い、重イオン検出器などで目的とする原子イオンを計測し、同位体比を測定するものです。この装置は、少量の試料で極微量の同位体の検出及び同位体比(14C/12C、129I/127I等)を短時間で高精度に測定できる特長を有しています。