研究活動のご紹介

研究活動のご紹介

地層処分技術に関する研究開発のDX(デジタルトランスフォーメーション)化に向けた

取り組みについて(令和6年度の実施概要)

地層処分技術に関する研究開発においては、原子力機構が進めるイノベーション創出戦略(令和2年11月改定)および令和4年度から令和10年度における原子力機構の研究計画である第4期中長期計画(令和4年3月認可)の一環として、研究成果の発信による「総合知」の発現を通じた社会的価値の創出に繋げるため、デジタル化技術やAI技術の知見を活用し、国民との相互理解促進を図る方策の検討に、大学や他の研究機関と共同で取り組んでいます。これまでに、地層処分技術のデジタルツイン化に向けた(1)リアルタイムでの地下施設の4D可視化技術の構築、および(2)亀裂性岩盤の透水性や物質移行挙動を高精度に予測するためのマルチフィジクスシミュレーション技術の構築を進めてきました。令和6年度は、引き続き(1)と(2)に取り組むとともに、(3)岩盤の割れ目観察の自動化に向けた暗黙知のデータ化の試みに取り組みました。以下に、研究活動の概要を紹介します。

(1) リアルタイムでの地下施設の4D可視化技術の構築

地層処分場の建設・操業・閉鎖段階においては、数十年以上の長期にわたって地下施設における安全性を、通常の原子力施設同様、深層防護等の観点から、高い水準で確保する必要があります。一方、地下施設の建設工事や廃棄体の搬送・定置、坑道の埋め戻し時においては、突発湧水や岩盤崩落、山はねなどの地質リスクの他、廃棄体からの放射線による被ばくリスクに対する評価・対策が恒常的に求められます。これらのリスクに速やかに対応するためには、岩盤や地下水をはじめ、地下構造物、工事に用いる機械・装置類、放射線量などの様々な状態・特性をリアルタイムで可視化し、遠隔で集中的にモニタリングすることが重要と考えられます。

これまでに、それらの大規模4Dデータ(三次元空間と時間に関する情報)を統合的に可視化する手法として、原子力機構のシステム計算科学センターが開発した遠隔可視化ソフトウエア:PBVR(Particle Based Volume Rendering)および原子力機構が導入しているスーパーコンピューターシステム:HPE SGI8600を用いた技術の適用性を検討してきました。令和6年度は、地下坑道内の視覚情報と坑道掘削に伴う坑道周辺岩盤の損傷の程度の解析結果を重ね合わせた可視化を行いました。

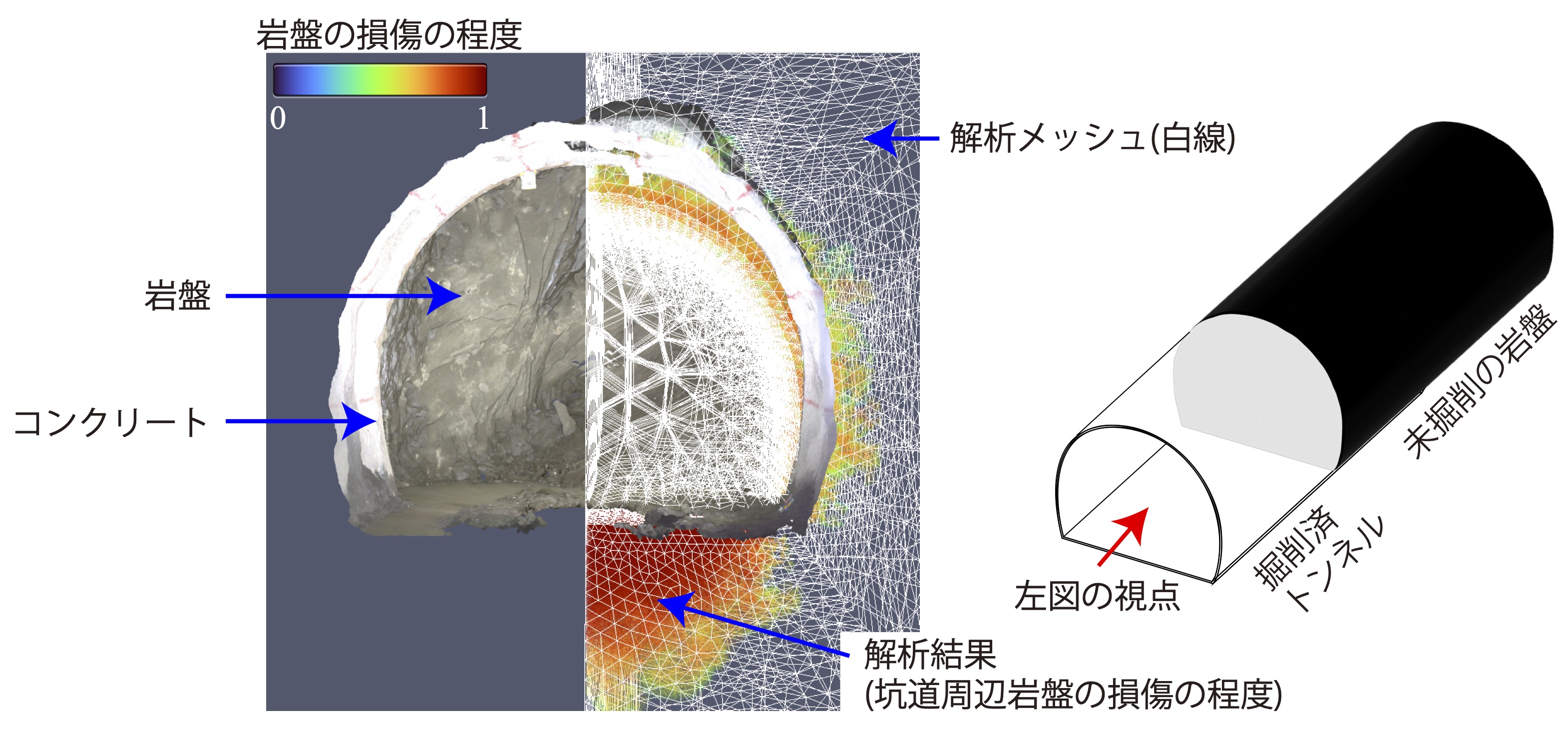

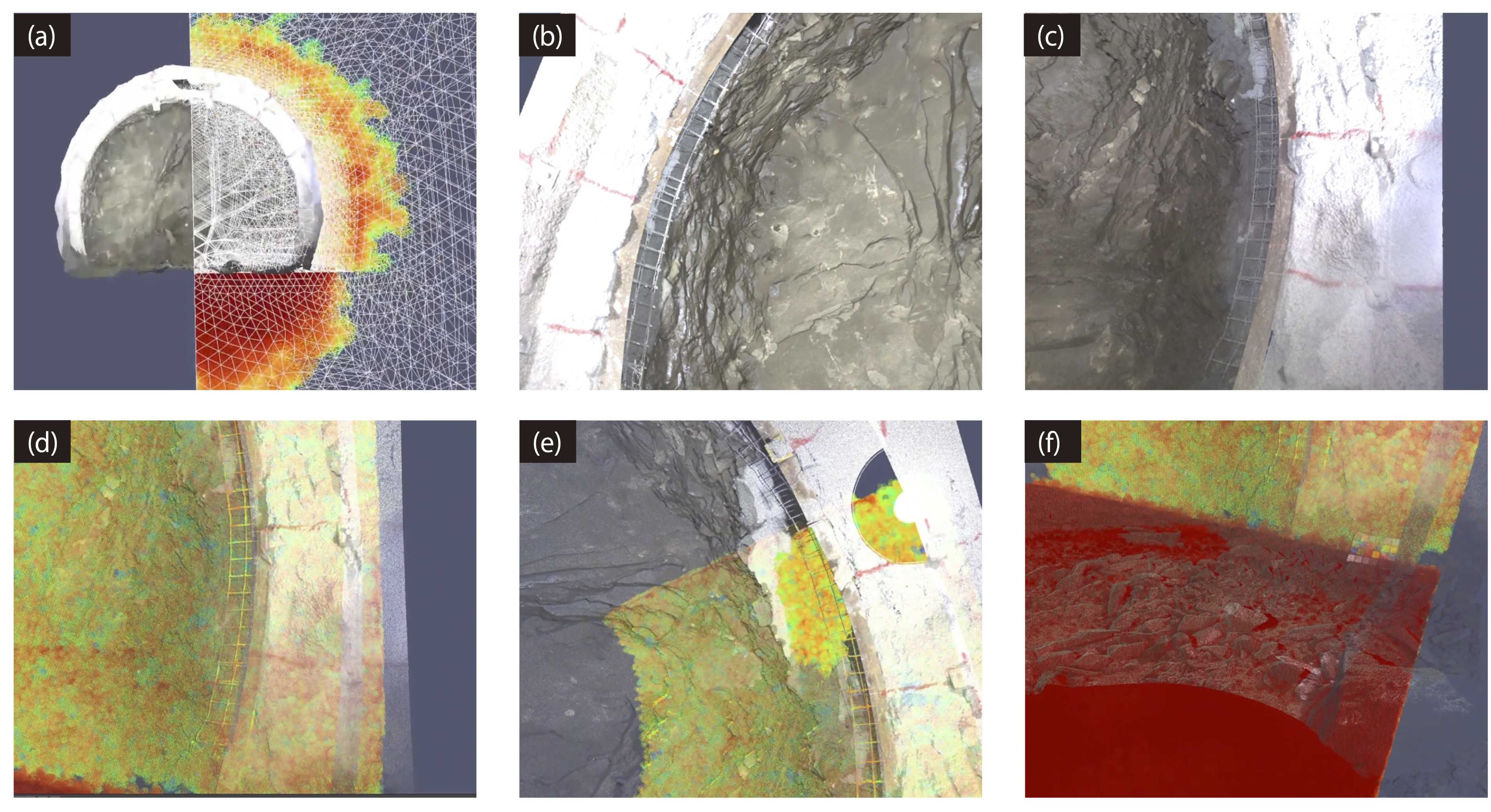

図1は、次項(2)で述べる坑道周辺岩盤の損傷程度の解析結果について、PBVRを用いて可視化したものを、別途地下坑道内で撮影された視覚情報と重ね合わせて示したイメージ図になります。解析では、坑道を掘削したことにより変化した岩盤内の応力分布とひずみ分布を計算することで、岩盤において引張またはせん断による損傷が生じるかどうかを判定し、それらの損傷の程度を求めました。岩盤の損傷の程度が0の場合、岩盤に損傷が無いことを意味し、岩盤の損傷の程度が1の場合、岩盤が完全に破壊したことを意味します。図1から、坑道の壁面から離れた位置では岩盤は損傷を受けておらず(青〜緑色箇所)、坑道周辺の岩盤のみが損傷を受けていることが視覚的に分かります(黄〜赤色箇所)。図2に、仮想現実システムを用いて坑道内部から周辺岩盤中の損傷の程度を仮想的に見た様子の事例を示します。このような解析結果の可視化情報を、実際の視覚情報を重ねて表示することで、実際には目に見えない坑道壁面の奥にある岩盤内部の状態を把握しやすくなります。

図1 坑道内の視覚情報と坑道周辺岩盤中の亀裂発生箇所の解析結果の重ね合わせのイメージ図(坑道内の視覚情報のイメージ:大成建設株式会社提供)。左図の右側半分に重ね合わせて示される解析結果は、赤色の箇所ほど坑道掘削による岩盤の損傷が大きいことを示しています(大阪大学大学院 緒方助教提供)。

図2 坑仮想現実空間において坑道内から周辺岩盤の損傷を仮想的に見る様子

原子力機構 システム計算科学センター提供)

(a) 坑道の入り口を解析結果と併せて外側から見た視点, (b) 坑道の中から周囲を見回す様子, (c) 坑道の中から右側壁面を見る様子, (d) 坑道壁面を透過させ、周辺岩盤の損傷を見る様子, (e) 坑道壁面を透過させ、上部を見る様子, (f) 坑道壁面を透過させ、下部を見る様子

令和7年度は、解析結果の即時可視化に向けて、スーパーコンピューターシステム上に搭載されたマルチフィジックスシミュレーション技術とPBVRとの連携について検討を継続します。

(2) 亀裂性岩盤の透水性や物質移行挙動を高精度に予測するためのマルチフィジクスシミュレーション技術の構築

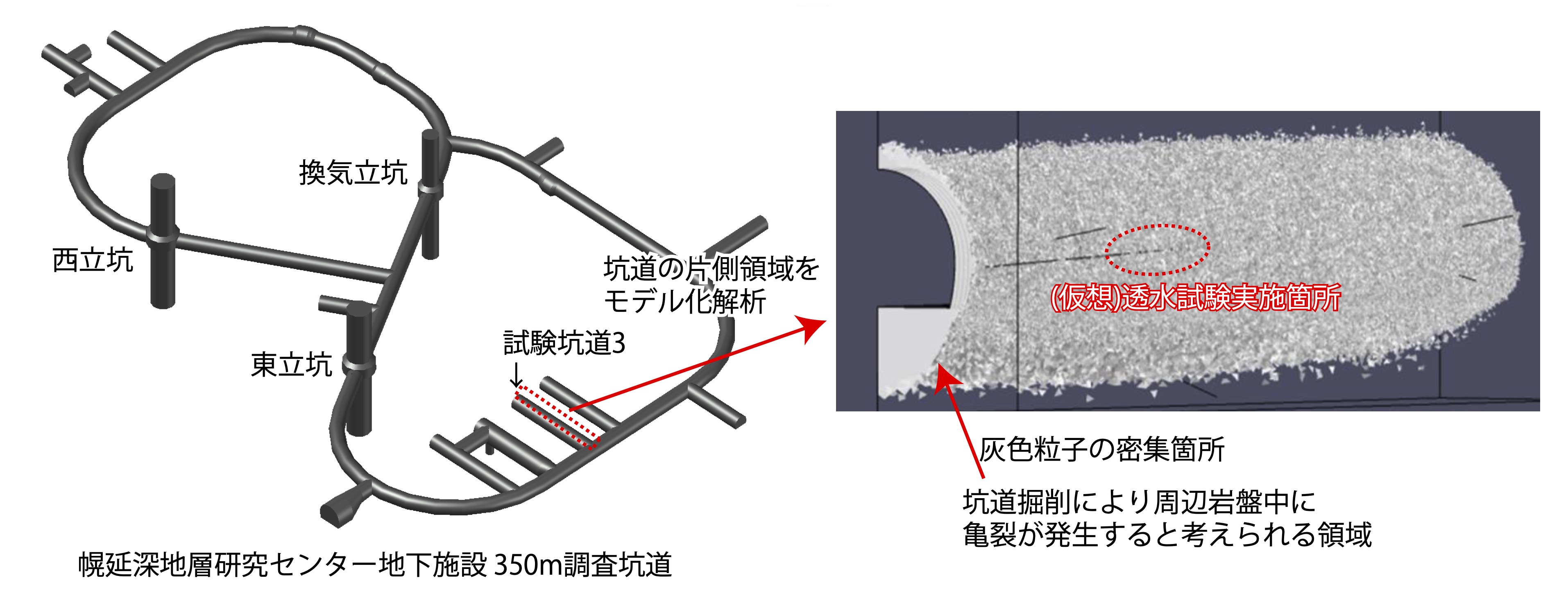

地層処分システムの中で生じる複雑な現象を科学的知見に基づき可能な限り正確に理解するためには、地下施設建設前から閉鎖後長期にわたる地層処分システムの構成要素間および諸現象間の相互作用による場の変化を精度良く再現する熱-水-応力-化学連成解析技術を整備することが重要となります。長期にわたる複数の物理化学現象の相互作用に対しては、従来、連成させる現象が限られた解析コードを組み合わせ、それらの解析コード間でデータを受け渡しながら比較的小規模な計算量で、より複雑な連成現象の計算を進める弱連成解析の手法が用いられてきました。本取組では、これらの物理化学現象の一部を一つの解析コード内のみで強連成解析するマルチフィジックスシミュレーション技術の構築を、大学・他の研究機関との共同研究を通じて行っています。当面の目標としては、強連成解析で必要となる膨大な計算負荷の問題を解決するために、スーパーコンピューターを活用した並列計算の適用性を検討しています。これまでに、共同研究者と協力し、幌延深地層研究センターの研究坑道掘削時における坑道周辺の亀裂の発生・進展挙動を再現する試解析を行ってきました。

令和6年度は、(1)で述べたデジタルツインにおいて可視化情報として用いる坑道周辺岩盤中の亀裂分布について、そのシミュレーション技術の確からしさを検証するために、解析で再現された仮想空間において、地下水の流れやすさを求める仮想的な透水試験を行いました(図3)。仮想透水試験の結果は、実際の坑道周辺岩盤にて行われた透水試験と同程度の透水性を示したことから、堆積岩を対象とした大深度掘削に伴う応力変化による亀裂の発生や、発生した亀裂を介した地下水の浸透といった連成現象について、本マルチフィジックスシミュレーション技術が有効であることが確認されました(末武ほか, 2025)。

図3 坑道掘削による周辺岩盤における亀裂発生のモデル解析と仮想透水試験の実施箇所

(大阪大学大学院 緒方助教提供)(末武ほか, 2025)

令和7年度は、処分場の操業や閉鎖後を想定した100年以上の長期間における坑道周辺岩盤における亀裂の挙動について、解析を行う予定です。

参考文献

末武航弥, 緒方奨, 安原英明, 青柳和平, 乾徹, 岸田潔 (2025) 大規模三次元連成解析に基づく幌延深地層研究センター350m調査坑道での掘削〜長期透水試験に対する再現シミュレーション. 第16回岩の力学国内シンポジウム 講演集, 304–309.

(3) 岩盤の割れ目観察の自動化に向けた暗黙知のデータ化の試み

岩盤中の割れ目は地下水の移行経路(水みち)となることから、放射性廃棄物の地層処分場やトンネルの建設工事で岩盤に坑道を掘削する際には、地質観察の専門家による坑道壁面に露出した割れ目を直接現場で観察すること(割れ目の成因の理解、水みちの把握)が重要になります。しかしながら、工事中は安全確保が第一優先であり、岩盤の崩落防止対策として坑道壁面は掘削後早い段階にコンクリート等で覆われるため、割れ目の観察に許される時間は僅かになります。また、暗黙知を含む専門性の高い技術について、言語化や定量化によるデータ化により技術継承を容易にすることは、分野・経験の異なる多数の技術者・研究者が世代を超えて携わる100年にわたる地層処分事業において重要になります。

本試みでは、割れ目の観察における専門家の着眼点をデータ化するとともに、割れ目写真に対して画像処理技術を活用した割れ目の成因の自動判別技術の構築を目指します。自動化により現場作業を画像撮影のみの軽量作業に置き換えることが可能となり、坑道掘削の安全性確保と工期短縮への貢献が期待されます。

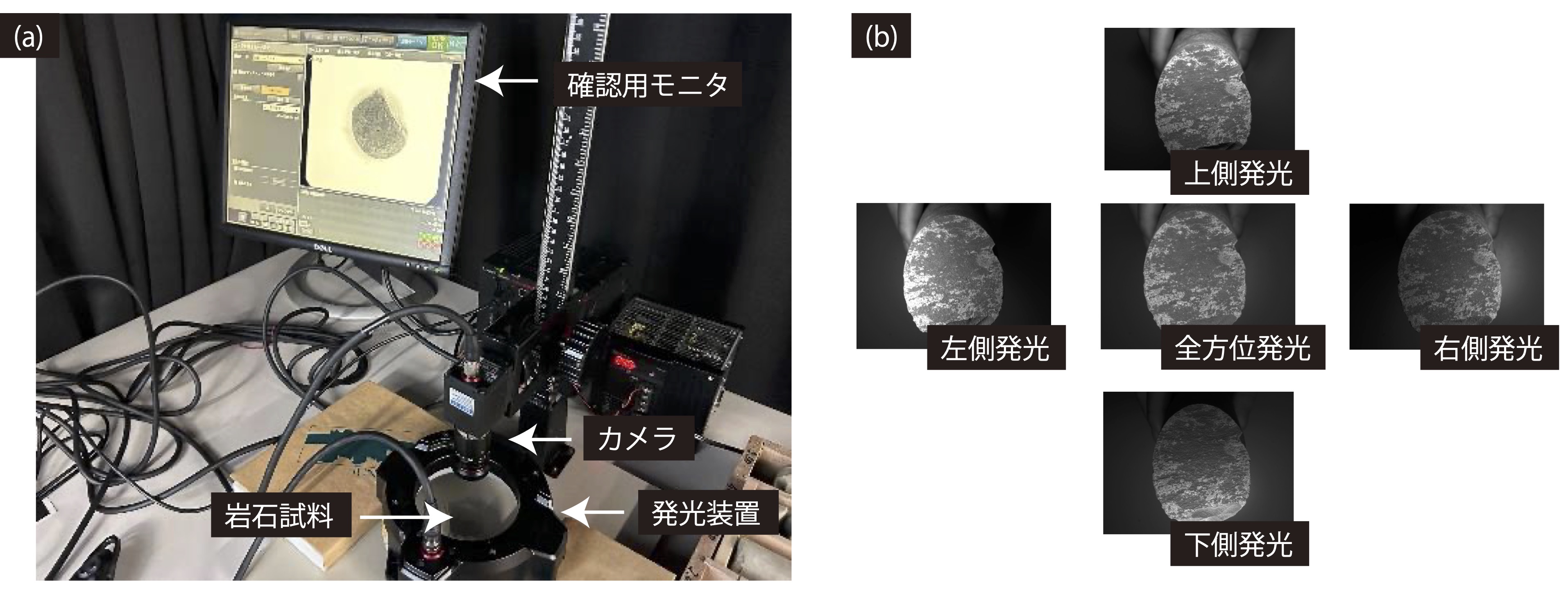

令和6年度は、堆積岩を対象としたボーリング調査から得られた岩石試料(岩石コア)を用いて、せん断や引張などの割れ目面の画像から機械学習により割れ目の成因を自動判別する技術の構築に取り組みました。せん断や引張を特徴付ける割れ目表面の凹凸を画像として認識しやすくするために、割れ目面に光を当てる方向を変えながら1つの撮影試料に対して複数の画像を取得しました(図4)。

図4 岩石試料の撮影の様子(秋田大学 鳥屋准教授提供)

(a) 撮影の様子、(b) 割れ目面の撮影画像の例。

令和7年度は、せん断および引張により形成された割れ目面を有する多数の岩石試料に対して画像撮影を行い、機械学習や深層学習を用いて割れ目の成因を判別するモデルの構築に引き続き取り組む予定です。