重水精製装置の開発

開発内容

水電解法と水・水素同位体交換反応法を用いた重水精製装置を確立し重水(減速材)のリサイクル利用を可能としました。

「ふげん」の減速材である重水は、天然水中に約0.02wt%しか存在せず、原子炉の減速材として使用できる原子炉級重水(99.7wt%以上)とするためには大規模な重水製造プラントが必要でした。

しかし、我が国には重水製造プラントがなく、海外からの輸入に依存せざるを得ないこと、かつ重水が国際規制物質であったことから、プラントの安定運転を確保していくため、重水リサイクル技術の確立が求められていました。

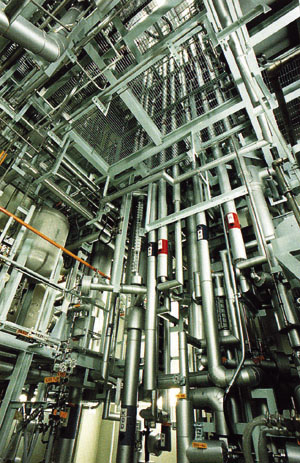

このため、「ふげん」では原子炉運転に伴い発生した劣化重水*1を精製*2して再利用するために2つの重水精製装置を導入し、「ふげん」独自の重水リサイクル技術を確立しました。

*1 劣化重水:軽水が混入して重水濃度が原子炉級重水より低下した重水を言います。

*2 精製:劣化重水を原子炉級重水に再濃縮することを言います。

〔重水精製装置1〕

95wt%以上の高濃度劣化重水を原子炉級重水まで精製するため、水電解法による重水精製装置を設置し、昭和54年4月から運用を開始しました。

〔重水精製装置2〕

95wt%以下の低濃度劣化重水を原子炉級重水まで精製するため、世界初の疎水性白金触媒を用いた水・水素同位体交換反応法による重水精製装置を設置し、昭和62年10月から運用を開始しました。

水電解法の原理〔重水精製装置1〕

水(重水)を電気分解すると、陰極(水素極)と陽極(酸素極)で、それぞれ次のような反応が起こり、水素(重水素)ガスと酸素ガスが2:1の割合で発生します。

この反応において水素が発生する際に、水素と重水素の電解電圧の差により、重水素の方が水素よりガスになり難く、水として残り易い性質があります。

水電解法は、この性質を利用して、電解ガス中にはより水素に富んだ成分を、電解液中にはより重水素に富んだ成分を濃縮しようとするものです。

水・水素同位体交換反応法の原理〔重水精製装置2〕

水・水素同位体交換反応法は、白金触媒*1の作用により、水と水素の間で水素原子が置き換わる反応を水素同位体の分離に応用する方法です。

電解槽で発生した重水素ガス(D2)が交換反応ユニットの反応部を上向きに通過すると、その重水素(D)の一部が劣化重水の水蒸気(HDD)を構成する水素(H)と置き変わり、重水の水蒸気(D2O)になります。

次に、この重水の水蒸気が吸収部を通過すると、その一部が下向きに流れる劣化重水に移行します。

総合的には、重水素ガスの重水素(D)と劣化重水の水素(H)が交換される結果となり、劣化重水が交換反応塔を下向きに流れるにつれて、HDOからD2Oに濃縮され、最終的に製品重水となります。

*1:重水精製装置2に使用している疎水性の白金触媒は、サイクル機構が中心となり、相模中央化学研究所、北海道工業開発試験所及び理化学研究所の協力のもとに開発したものです。

*2:重水素ガスと劣化重水の水蒸気の間でDとHの交換反応を行わせる反応部と、重水の水蒸気と劣化重水の間で気液平衡を行わせる吸収部から構成されるユニットで、交換反応塔に複数個組み込まれています。