用語説明

1) 銅酸化物高温超伝導体

銅酸化物における超伝導は、現在知られている中では最も高い転移温度(超伝導体となる温度)を有しており、高温超伝導体と呼ばれています。

2) 量子ビーム

加速器などの制御された施設・設備から発生する高強度で高品位な電磁波(X線など)や粒子線(中性子など)を総称したもので、一般には波動性と粒子性の両方の特徴を有しています。 量子ビームを利用した散乱、吸収実験は、物質の性質を理解するための実験手法として大いに役立っています。 量子ビーム源の発展やそれに伴う実験技術の進歩により、これまで観測が難しかった情報が得られるようになってきており、今回の非弾性散乱による研究はまさにそれに該当するものです。

3) 非弾性散乱

試料にプローブである放射光X線や中性子を照射し散乱されて出てくる際に、試料との間にエネルギーの授受があるものを非弾性散乱と呼びます。 電子とエネルギーを授受した場合には、散乱されたプローブの強度から試料中での電子の運動状態を知ることができます。

4) 電子ドープ

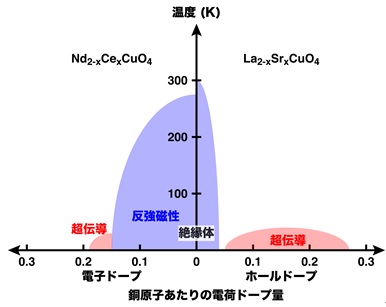

元素の置換などによって物質に動くことのできる電荷を注入することを電荷ドープと呼びます。 電荷ドープには、電子を取り除いて穴をあける場合(ホールドープ)と電子を加える場合(電子ドープ)の二通りの方法があります。 電荷をドープする前の銅酸化物超伝導体の元になる物質(母物質)は、電子間の電気的斥力が強いために電荷の動きが抑制された反強磁性の絶縁体です[用語解説6)参照]。 従って、母物質は超伝導とはなりません。 その状態に電荷をドープすることで超伝導が出現しますが、銅酸化物ではホールドープと電子ドープ、どちらでも超伝導体とすることが可能です。 ホールドープ型の代表であるLa2-xSrxCuO4と電子ドープ型の代表であるNd2-xCexCuO4のドープ量と温度の関係をまとめると図4のようになります。 今回の研究では後者の電子ドープ型を対象としました。

図4:銅酸化物超伝導体における銅原子あたりの電荷ドープ量と温度の関係。 銅酸化物超伝導体では、ホールドープ、電子ドープどちらの場合でも超伝導が出現します。

5) 動きやすい状態

物質の特徴を担う電子は、物質の中を動きやすくなった遍歴的状態と、特定の原子の周りで動かなくなった局在的状態とに大別されます。銅酸化物超伝導体では、母物質で局在的であった電子[用語解説6)参照]が、電荷ドープが進むにつれて遍歴的状態へと移っていきます。ホールドープ型銅酸化物の電子励起は母物質の局在的特徴を残しているのに対し、電子ドープ型では比較的少ないドープ量からその特徴を失っており、動きやすい状態へと遷移したものと見なせます。

6) 電子間のクーロン相互作用による反強磁性絶縁体

負の電荷を持つ電子の間には、お互いにクーロン相互作用による電気的斥力が働いています。銅酸化物などの遷移金属酸化物では、この斥力が電子のもつ運動エネルギーを上回る場合が多く、電子が物質中を自由に動くことはできない絶縁体となります。その際、電子の持つスピンは隣の電子のスピンと逆向きなって整列した反強磁性と呼ばれる状態を取ることが数多く見られます。銅酸化物超伝導体の母物質は、このような反強磁性絶縁体の典型例と考えられています。

7) 不適合な弱点

銅酸化物の電子の動きを調べる上で、およそ1 eV以下が重要なエネルギー領域になります。これまでのX線の非弾性散乱では、X線自身のエネルギーが1000 eVから10000 eVもあることから、1 eV以下というX線から見て小さいエネルギーにある電子の動きを観測するは難しいものでした。一方、中性子非弾性散乱では、以前は線源が弱かったため0.1 eV以上の励起を観測するのは困難な実験でした。その結果、X線非弾性散乱と中性子非弾性散乱、どちらの手法でも観測できないギャップが存在し、それがちょうど銅酸化物の重要なエネルギー領域と一致していました。

近年、放射光X線、中性子線源の進歩やそれに合わせた分光技術の発展により、そのギャップがなくなってきたことらから、両者の非弾性散乱を組み合わせることで今回の成果を得ることができました。

8) 役割分担

今回の研究でのX線非弾性散乱では、銅原子の内殻電子準位に対応するエネルギーを持つX線を利用した共鳴非弾性X線散乱という手法を用いています。軟X線と硬X線で共鳴に関わる内殻電子順位が2p軌道、1s軌道と異なっていることから、前者ではスピン励起と電荷励起の両方、後者では電荷励起のみが観測できるという違いがでてきます。一方、中性子非弾性散乱では、中性子のスピンと電子のスピンの相互作用で散乱されるため、スピン励起のみが観測されます。