【研究開発の背景】

電気抵抗がゼロとなる超伝導は基礎科学的に興味深い現象であり、現代の固体物理学における中心的な研究課題の一つになっています。 中でも1986年に発見された銅酸化物高温超伝導体は、現在知られている中では最も高い温度(約-120℃)で超伝導体となる物質であり、発見から25年以上を経た今もなおその発現機構解明を目指した研究が続いています。 銅酸化物において超伝導を引き起こすためには、電子間のクーロン相互作用によって反強磁性絶縁体6)となった母物質に電荷(電子またはホール)をドープすることが必要です。 超伝導を担う電子にはスピンと電荷という特性がありますが、電荷をドープするにつれて、反強磁性を担っていた電子のスピンやドープされた電荷の動きがどのように変遷してゆき、さらにその結果として超伝導となるかを知ることが、銅酸化物の超伝導を理解する鍵と言えます。

【研究の手法】

本研究で用いた非弾性散乱は、照射したプローブ(光や粒子線)から物質中の電子にエネルギーを与えることで電子励起状態を作り出し、出てきたプローブを観測することで物質中の電子の運動状態を調べる有用な方法です。 特に、電子と同程度の運動量を持ったX線や中性子線をプローブとした非弾性散乱では、電子励起のエネルギーと運動量の両方の情報を得ることができます。 しかしながら、これまでのX線・中性子非弾性散乱は銅酸化物に用いるには不適合な弱点7)があったために、実験的に観測可能なエネルギー・運動量領域は一部分であり、その限られた情報を基に議論が行われていました。 近年になって、量子ビーム源や装置の技術的な進歩により徐々にその弱点を克服しつつあります。

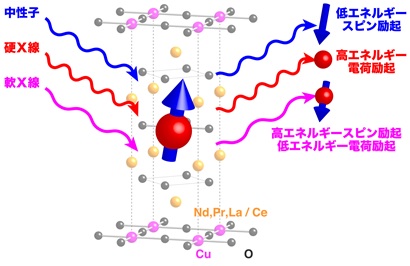

今回、本研究グループは、電子をドープした銅酸化物超伝導体に対して、三種の量子ビーム、軟X線、中性子、硬X線を使用した非弾性散乱実験をそれぞれ欧州シンクロトロン放射光施設(ESRF)、J-PARC、SPring-8で行いました。 スピンの励起については低エネルギー側を中性子、高エネルギー側を軟X線、電荷の励起は低エネルギー側を軟X線、高エネルギー側を硬X線と、それぞれの特長に合わせて役割を分担8)させて観測することにしました(図1)。

図1:非弾性散乱の概略図。プローブである中性子や硬・軟X線を試料に照射し、出てきたプローブとのエネルギー差を測定することで、電子の励起状態を調べることができます。 今回、電子の電荷(赤丸)とスピン(青矢印)に対して三種の量子ビーム非弾性散乱に役割分担させました。 背景にあるのは、測定試料である電子ドープ型銅酸化物高温超伝導体(Nd,Pr,La)2-xCexCuO4の結晶構造です。

【得られた成果】

三種の非弾性散乱を相補的に利用した結果、電子ドープ型銅酸化物超伝導体におけるスピンと電荷の励起状態をエネルギー・運動量空間全体に渡って明らかにすることができました。 さらに複数の電子ドープ量の試料を測定することで、反強磁性絶縁体の母物質から超伝導体に変遷していく過程での電子励起の変化も得ることができました。

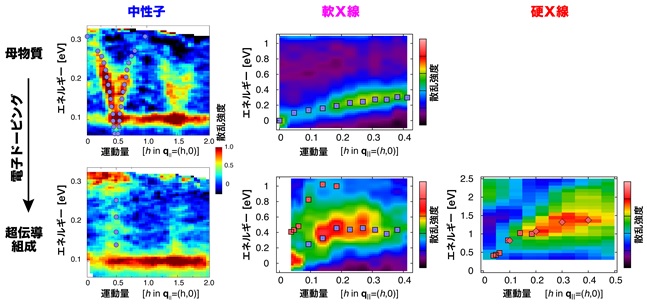

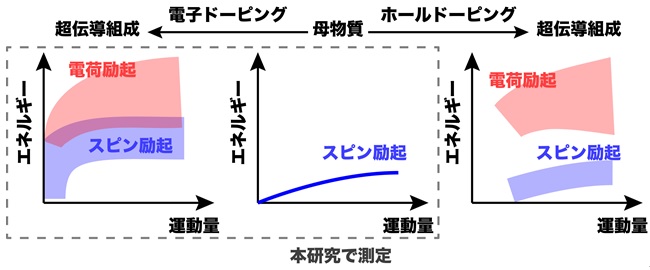

実験で観測された励起スペクトルを図2に示します。 横軸の運動量、縦軸のエネルギーに対して散乱強度は色の違いで表しており、青緑黄赤の順に強度が強くなります。 母物質では、鋭いスピン励起が中性子、軟X線のデータに明瞭に観測されています。 電荷がドープされていないので2 eV以下には電荷励起は存在しません。 その結果、軟X線のデータではスピン励起以外の領域で散乱強度が弱くなっています。 電子がドープされ超伝導組成になると、中性子のデータではスピン励起が運動量0.5の所にほぼ垂直に立ち上がっており、これはスピン励起が電子ドープによって高エネルギーにシフトしたことによるものと考えられます。 軟X線のデータにおいてもスピン励起のピーク位置は母物質と比べて明らかに高いエネルギーにあり、スピン励起の散乱強度が存在するエネルギー範囲、つまり、幅が広がっていることもわかります。 一方、ホールドープ型では、ホールがドープされてもスピン励起は幅が広がるだけで同じエネルギーに留まっていることが既に報告されており、本研究で得られた電子ドープ型でのドープ量の増加に対する変化は、ホールドープ型とは全く異なるものです(図3参照)。 さらに軟X線では、理論的に予想されていた電荷励起がスピン励起の高エネルギー側に観測され、そのピーク位置は硬X線で観測された電荷励起につながって行きます。 また、スピン励起と電荷励起は一部が同じエネルギーで重なり合ってきていることもわかってきました。 このようなスピン励起の高エネルギーへのシフトや電荷励起との重畳といった特徴は、ホールドープ型に比べて電子ドープ型銅酸化物中の電子がより動きやすい(遍歴的)状態であることを反映したものと考えられます。 図3に銅酸化物超伝導体におけるスピン・電荷励起の特徴をまとめたものを示します。

図2:実験で得られた中性子、軟X線、硬X線の非弾性散乱スペクトル。 青と赤のマークは、それぞれ実験で得られたスピン励起、電荷励起のピーク位置であり、○、□、◇はそれぞれ中性子、軟X線、硬X線のデータの解析から得られたものです。 励起が0 eVから2 eV程度に渡って連続的に存在している超伝導組成の測定では、中性子がスピン励起の低エネルギー部(およそ0.3 eV以下)、軟X線がスピン励起の高エネルギー部と電荷励起の低エネルギー部(0.3 eVから1.0 eV)、硬X線が電荷励起の高エネルギー部(0.8 eV以上)と役割分担して観測できていることがわかります。

図3:銅酸化物超伝導体におけるスピン・電荷励起の概略図。

【今後の展開】

銅酸化物では電子とホールのどちらをドープしても超伝導が出現するという特徴がありますが、今回の研究結果から、電子とホールではその動き方が大きく異なっていることがわかりました。 今後、このような電子とホールの動きを統一的に記述するような理論モデルを探索することで、銅酸化物における超伝導発現機構解明に近づき、さらにはより高い温度での超伝導体やそれを利用したロスの無い送電線などの画期的な超伝導応用への道が拓かれるものと期待されます。

また、本研究は、電子の動きを調べるための非弾性散乱において、放射光X線と中性子を組み合わせた研究が有用であることを初めて示したものでもあります。 非弾性散乱の技術的な発展は現在も続いており、このような量子ビームの相補利用に理論を加えた電子励起の研究が、物理学上の難題解決をこれから加速して行くものと考えられます。

書誌情報

雑誌名:Nature Communicationsタイトル:High-energy spin and charge excitations in electron-doped copper oxide superconductors

著者:K. Ishii1, M. Fujita2, T. Sasaki2, M. Minola3, G. Dellea3, C. Mazzoli3, K. Kummer4, G. Ghiringhelli3, L. Braicovich3, T. Tohyama5, K. Tsutsumi2, K. Sato2, R. Kajimoto6, K. Ikeuchi7, K. Yamada8, M. Yoshida1,9, M. Kurooka9, J. Mizuki1,9

所属:1日本原子力研究開発機構、2東北大学、3ミラノ工科大学、4欧州シンクロトロン放射光施設、5京都大学、6J-PARCセンター、7総合科学研究機構、8高エネルギー加速器研究機構、9関西学院大学

doi: 10.1038/ncomms4714