【研究の内容】

土壌有機物の中には、宇宙線を起源とする放射性炭素3)と、近年の核実験を起源とする放射性炭素4)が存在します。土壌中の安定炭素に対する放射性炭素の存在比(放射性炭素同位体比)の変化は、炭素が土壌に蓄積されてからの経過時間を反映し、宇宙線起源の放射性炭素同位体比は数百年から数千年の、核実験起源の放射性炭素同位体比は数年から百年程度の滞留時間の推定に利用できます。

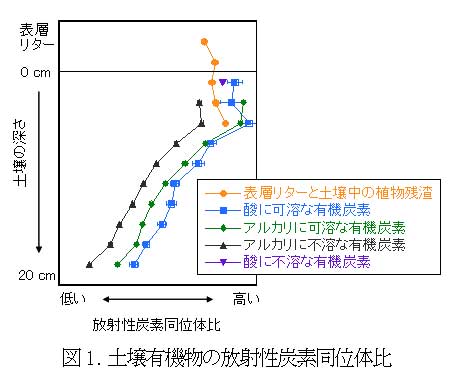

今回、アジアフラックスネットワーク1)の観測地のひとつ岩手県安比森林気象試験地の冷温帯ブナ林(写真1)の土壌(表層リター7)と表層鉱物土壌20cm:写真2)を化学処理、さらに加速器質量分析装置8)(原子力機構青森研究開発センターむつ事務所:写真3)にて放射性炭素同位体比を測定し、放射性炭素同位体比が大きく異なる土壌有機物の分別に成功しました(図1)。

分別した土壌有機物の放射性炭素同位体比から、宇宙線起源と核実験起源のいずれの放射性炭素の存在が支配的であるかを見出し、各土壌有機物の平均滞留時間、炭素蓄積量及び個別滞留時間から、微生物による有機物の分解・CO2放出速度を推定しました。

その結果、安比森林気象試験地のブナ林土壌を、数年から千年以上にわたり異なる滞留時間を有する6つの炭素貯蔵庫の複合体として捉えることに成功し、このブナ林土壌が蓄積する炭素の約70%が100年以上の時間をかけて形成・分解されたことが明らかになりました。一方、土壌有機物の微生物分解による大気へのCO2放出の70%以上を担うのは、全土壌有機物のうちの僅か10%程度を占める平均滞留時間が10年未満の有機物であり、これは土壌鉱物と未結合の植物残渣であることが明らかになりました。

一方、数十年から二百年程度の比較的長い滞留時間をもつ炭素貯蔵庫からのCO2放出は、全体の約12%にとどまることが明らかになりました。

しかしながら、土壌の微生物分解特性の多様性を考慮して行った温暖化に対する土壌応答の予測計算結果は、1年当たり0.05℃温度上昇した場合、今世紀末までに、約12%の土壌炭素蓄積量の減少を引き起こし、そのうち数十年から二百年程度の滞留時間をもつ炭素貯蔵庫からの炭素消失が50%超を占め、その後も消失が促進され長期にわたって炭素放出量の増大に大きく寄与する可能性を提示しました。