エネルギー効率が高く、二酸化炭素を排出しない燃料電池は、電気と温水を同時に生み出す家庭用燃料電池システムの電源として、一般家庭でも普及が始まろうとしています。また、次世代エコカーとして注目される燃料電池車の電源としても、その実用化研究が世界中で積極的に進められています。

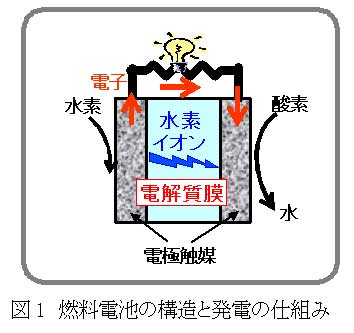

燃料電池は、電解質膜を電極触媒(炭素材に白金触媒の微粒子を混ぜ込んだ電極)で挟み込むサンドウィッチ構造です(図1)。

供給された燃料(水素)は、マイナスの電極触媒で水素イオンと電子に分解します。水素イオンは電解質膜を通過してプラスの電極触媒で空気中の酸素と反応して水を生じ、電子は外部回路を通過する際、電気を発生させます。

燃料電池の発電特性(時間当たりに取り出せる電気エネルギー:電流(A)×電圧(V))は、水素と酸素の反応速度で決まります。これを速めるには、燃料電池の心臓部とも言われる電解質膜の高導電性と水素イオン通過の高効率化、電子の外部回路への抽出機能の高度化が鍵を握ります。

また、本格普及に向けては、大幅コスト削減と電解質膜の高温環境下(家庭用:80℃、自動車用:100℃以上)での耐久性、安定稼動及び出力特性の向上が大きな課題です。

従来から使われるナフィオンに代表されるフッ素系高分子電解質膜は、高温で激しく劣化するとともに、出力向上や水素イオン通過の高効率化用に添加されるイオン伝導基により脆くなるため、これに代わる高温でも丈夫な高分子膜用新材料の開発が期待されています。そこで、高温でも膜強度が高い芳香族炭化水素高分子が注目され、これまでに様々な研究が実施されてきましたが、いずれも良質の電解質膜の製造には至りませんでした。

この問題解決のため、原子力機構では、放射線の力で分子を接ぎ木して高分子に特定の機能を付与できる放射線グラフト重合技術を活用し、芳香族炭化水素高分子であるポリエーテルエーテルケトン(PEEK)膜の中にイオン伝導基を持つ分子を結合させて導電性を持たせる研究に着手しました。

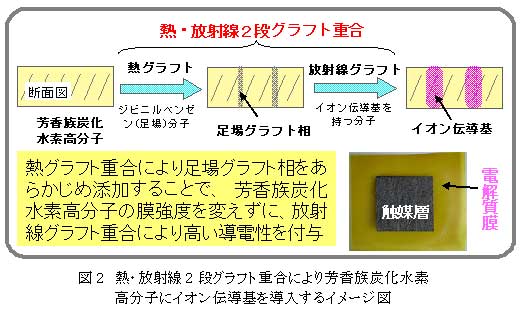

PEEKに代表される芳香族炭化水素高分子膜は放射線に強く、従来、放射線グラフト重合には不適格と考えられていたため、放射線グラフト重合の前に熱グラフト重合を行い、PEEK膜の一部にジビニルベンゼン分子を添加(足場グラフト相の形成)した上で、この分子に放射線グラフト重合を起させようと発想しました。

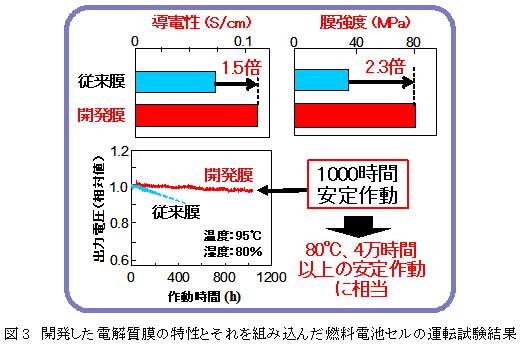

この熱・放射線2段グラフト重合技術を適用した結果、PEEK膜に効率良くイオン伝導基を持つ分子の放射線グラフト重合に成功し、世界に先駆け高温でも高い出力特性と耐久性を併せ持つ電解質膜を製作できました(図2)。この電解質膜は、従来のナフィオンと比較して、1.5倍のイオン伝導性(0.11 S/cm)と2.3倍の膜強度(80 MPa)を示し、これまで困難と考えられてきたイオン伝導性と膜強度の両立に成功することができました。

本研究で開発した電解質膜を組み込んだ燃料電池セルの発電特性を検証した結果、高温条件(温度95℃、相対湿度80%)での連続運転試験では、出力電圧0.65 V (0.3 mA)で1,000時間安定に作動し、膜もほとんど劣化しませんでした(図3)。この結果は、家庭用燃料電池に求められている80℃で4万時間以上の安定運転に相当します。

これは、芳香族炭化水素高分子の膜強度を損なうことなくイオン伝導基が膜内で化学的に結合された結果と考えています。さらに、従来のフッ素電解質膜ではすぐに破損が起こる高温、低湿度条件(温度95℃、相対湿度40%)の運転においても、出力電圧(0.60V)の低下がほとんど無いことが確認できました。

本研究の成果は、次期家庭用燃料電池システムの本格普及につながるとともに、電解質膜製作プロセスが簡単なため製造コストの低減にも役立ちます。

また、電解質膜が低湿度条件で使用できるため家庭用燃料電池の加湿システムが簡素化でき、システム全体の大幅コスト削減も実現できると考えられます。

さらに、高温(100℃以上)での作動が必要な自動車用燃料電池の普及にも大きな貢献が期待できます。

今後は産業界と密接に連携して、高温、低湿度での膜強度と導電性が更に優れた電解質膜の開発を進めながら、電解質ロールフィルムの試作を行い、性能向上と量産化技術の確立を進めるなど実用化を目指した技術開発を推進する予定です。