1. 背景

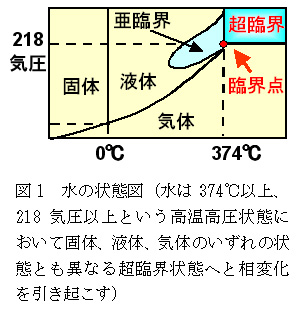

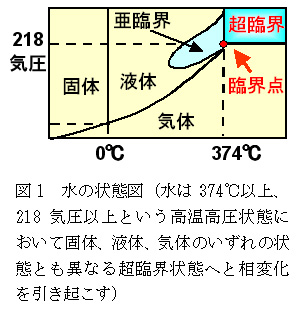

原子炉は高温高圧の強い放射線環境、しかも高速中性子とγ線の混合場であることが知られています。そのため、炉内を循環している冷却水は放射線分解を受け、この放射線分解が冷却水の化学環境、つまり炉内の材料の腐食環境を決定する最も大きな因子の一つとなります。しかし、強い放射線環境かつ高温・高圧であることから、炉内での直接測定は限られ、特殊な測定以外は不可能です。そのため、原子炉内各所の放射線分解の効果を計算機シミュレーションにより評価することが従来行われてきました。しかし、計算に必要なデータセットは一応整備されてきているものの、実験に必要な電子ビーム発生や分光計測等の技術的な問題により、多くの実験は230℃程度までに留まり、それを実用炉の環境である300℃まで外挿したもので対応していました。したがって、現行軽水炉や次世代炉の一つである超臨界水冷却炉における冷却水管理を高精度で行うためには、より信頼性の高いデータ整備が必要不可欠です。図1に示すように、水は374℃以上、218気圧以上で固体、液体、気体のいずれとも異なる超臨界状態となりますが、前述の様に実験の多くは未だ230℃程度に留まっています。放射線分解は、高温になればなるほど反応は速く進行するため、その観測には高速の追跡手法が不可欠であり、原子力機構、東京大学及びパリ南大学3)は国際共同研究により、世界で四台しかない東京大学の高性能装置を高温高圧下実験に利用できるよう工夫し(図2)、室温から400℃の温度範囲、60ピコ秒(6×10-11秒)から6ナノ秒(6×10-9秒)の短い時間範囲で、水分解生成物の主成分の一つである水和電子5)が高温領域で極めて高い反応性で存在しつつ、高速で推移する様子を観測することに世界で初めて成功しました。

2. 研究内容

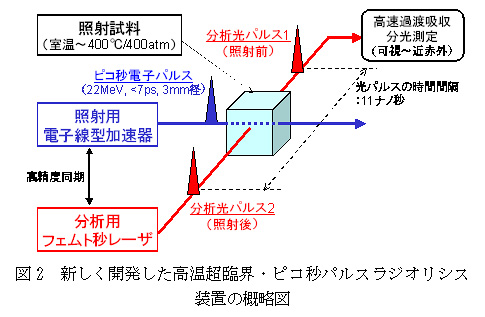

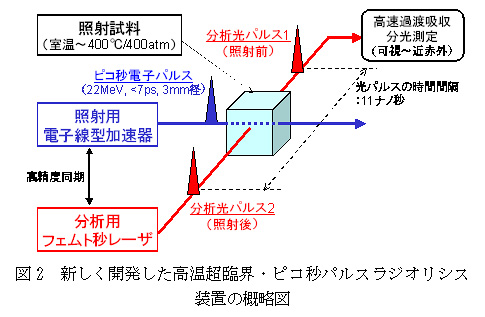

放射線照射によって高温高圧水中に誘起される化学反応を計測するため、本研究ではまず計測装置の開発を行いました。一般に、放射線照射によって誘起される反応は非常に速く、照射直後から直ちに化学反応が開始・終了するため、それを観測するためには高い時間分解能による測定手法が必要となります。これまでパルスラジオリシス法によってピコ秒(1ピコ秒は10-12秒)程度の時間分解能が達成されてきましたが、それは室温の試料に対してのみ適用可能でした。しかし、この手法では高温・超臨界状態の試料に適用することは分光計測の面で技術的に様々な問題があり、10ナノ秒(10-9秒)の時間分解能に留まっていました。そこで今回、種々の問題を克服した新しいパルスラジオリシス装置の開発を目指しました。

高速な反応を追跡するためには、以下の2点が最も重要となります。

(1)電子ビームの短パルスかつ高強度化

まず、時間幅の非常に短いパルス状の放射線(電子ビーム)を照射することで反応を瞬間的に引き起こさせる必要があります。それだけでなく、照射による変化量を大きくして検知しやすくするために、ビーム強度が高い必要もあります。なぜなら、室温とは違って高温高圧の試料は頑丈な容器内に保持しなければなりませんので、容器の内部にある試料まで強いビームを到達させることが難しくなるからです。そのため、より強力な電子ビームを発生・照射する必要があり、レーザフォトカソードRF電子銃6)を搭載した電子線型加速器を用いました。約22MeV、2.5〜2.8ナノクーロンの電子ビームを直径3mmにまで絞り込むことで、容器内部の試料に対しパルス1発あたり13〜15グレイの線量を与えることに成功しました。今回、我々の得た電子ビーム強度はこれまでの約4〜5倍に相当します。

(2)放射線分解反応の超高時間分解能測定

強力かつ短い電子ビームで照射を行い、放射線分解反応を開始させると同時に、試料中に生成した化学種を精度良く計測する必要があります。それらの化学種は光吸収を持つことから、その性質を利用し、試料中に光を通して微小な光強度の変化を計測することで分析を行います。分析光源には短パルス光(フェムト秒レーザ)を用い、照射後のある時刻における状態を瞬間的に切り取って見ることができるので、その照射と分析のタイミング時間差を変えつつ計測することで一連のダイナミクス(時間挙動)を追跡することが可能となります。室温ではこの方式が実用的に用いられてきたものの、高温高圧の試料に適用するには問題がありました。その理由は、高温高圧下では試料溶液が激しく流動するため光が散乱されやすく、光吸収を精度良く計測することが困難となるからです。これを解決するため、図2のように時間間隔の短い2本の光パルス(約11ナノ秒間隔のダブルパルス)を作り出し、それぞれ電子ビームの入射タイミングの前と後(つまり照射前と照射後)になるよう調整しました。2本の分析光を極めて短い時間内に通過させることで、試料がほとんど揺らがないうちに照射前後の変化を検知することができ、試料の不安定性に極めて強い測定を実現しました。また、この計測手法は他に例がないため、計測機器の制御、データ取得や解析を瞬時に行うためのプログラムも独自に開発しました。その結果、計測精度を従来の約2%から約0.5%へと格段に向上させることに成功しました。

このように、照射ビーム強度(信号強度)と計測精度をいずれも従来の4〜5倍と大幅に向上させることによって、高温超臨界水中に引き起こされる放射線分解反応をピコ秒の時間分解能で追跡可能なパルスラジオリシス装置を開発することに成功しました。

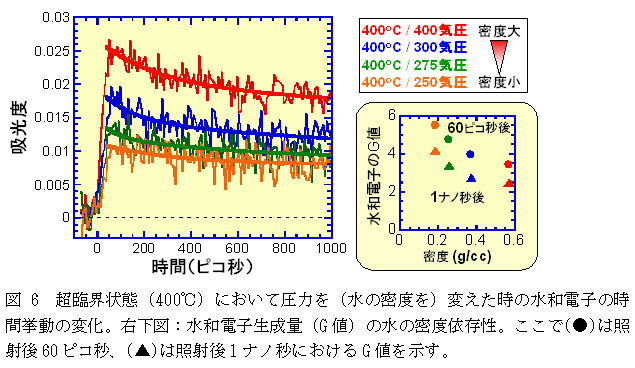

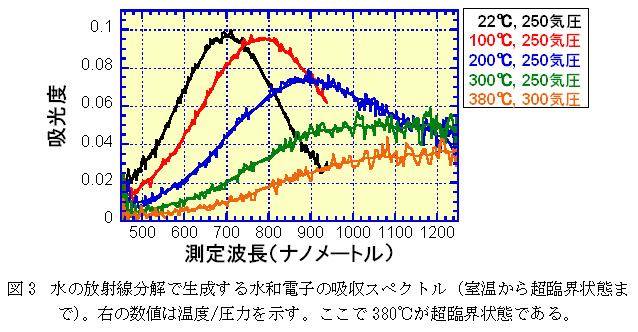

本装置を用いて実験を行った結果の一例を図3に示します。これは水の放射線分解反応で生成する化学種の一つである水和電子の光吸収スペクトルを、照射直後(60ピコ秒)において計測したものです。室温では700ナノメートル近傍に強い光吸収帯を持ち、それが高温になるにつれ赤外領域にシフトしつつ光吸収も弱くなることが知られていますが、図3にも示すように、吸収信号が極めて小さくなる超臨界状態(380℃、300気圧)においても光吸収スペクトルを捕らえることに成功しました。

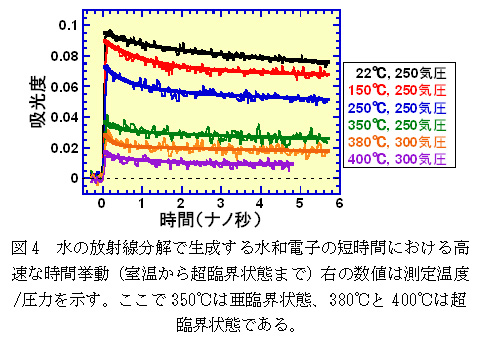

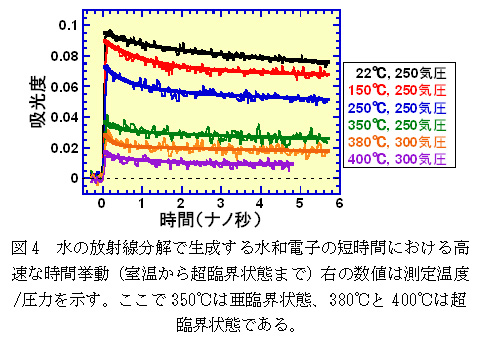

一方、水和電子のピコ秒からナノ秒領域にかけてのダイナミクス(時間挙動)も計測することに成功しました。結果を図4に示します。室温における水和電子の時間挙動は、照射直後の極めて早い時間(1ピコ秒以下)に生成した後、スパー反応(水和電子を含む他の様々な分解生成物(OHラジカル、水素原子、水素イオン等々)が引き起こす複雑な反応)によって100ナノ秒領域まで緩やかに減衰することが知られています。高温においてこれがどのように変化するのか計算機シミュレーションによる予測がいくつか行われてきましたが、計算可能な温度領域は室温から300℃までに限られ、且つ、それらの計算予測も報告ごとに大きく異なっていました。更に、300℃以上については計算を行うための反応モデルさえ構築されておらず、今回、水和電子の挙動を初めて実験的に観測できたことによって、高温超臨界水の放射線分解過程の把握に大きく貢献するものと期待されます。

3. 今後の研究展開について

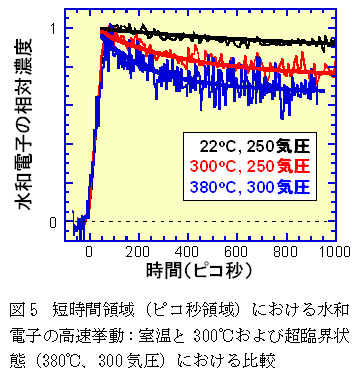

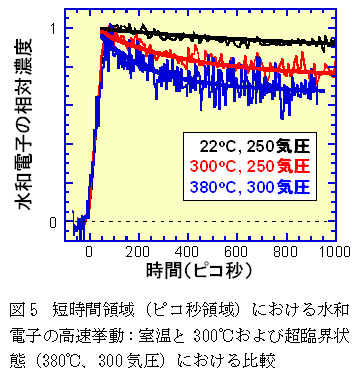

水和電子のピコ秒領域(1ナノ秒以下)における時間挙動を、室温(22℃)と高温(300℃)および超臨界状態(380℃)で比較したものを図5に示します。いずれも時間ゼロ(照射の瞬間)において信号が急激に立ち上がっていますが、その後の減少の様子に、はっきりと違いが見られます。水の放射線分解によって生成する化学種は、水和電子以外にもOHラジカル(OH)7)、水素原子(H)、水素イオン(H+)、水素(H2)、過酸化水素(H2O2)など様々あることが知られており、室温においてはそれらが照射直後から1マイクロ秒までに複雑に絡み合った反応系を形成することが知られています。高温下においてその反応系がどのように変化するのか、従来の10ナノ秒の時間分解能では時間分解能が足りないために計測することができませんでしたが、図5からも分かるように、高温下においては室温よりも短時間に激しい反応が引き起こされており、超臨界状態では更に激しく起こっていることが分かりました。特に超臨界状態では、生成した水和電子が約600ピコ秒までに約30%も消滅しています。これは、水和電子と非常に反応しやすい相手がいることを意味しています。反応相手として、分解生成物の中でも収量の高いe-aq, OH、H+が関わる反応(e-aq + OH → OH-, e-aq + H+ → H, e-aq + e-aq + 2H2O → H2 + 2OH-)が挙げられますが、その中でも支配的なのは、高温において反応が著しく加速すると考えられているH+との反応ではないかと考えています。この反応は、今後更に実験を進めることで、明らかになると考えられております。

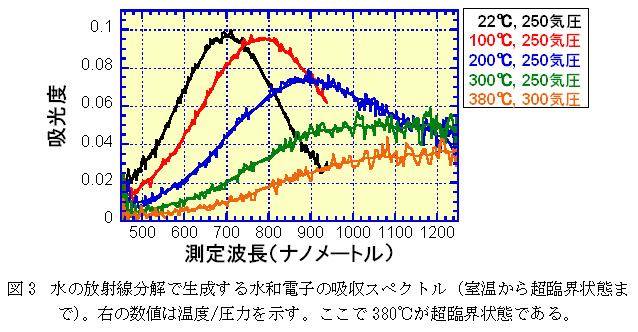

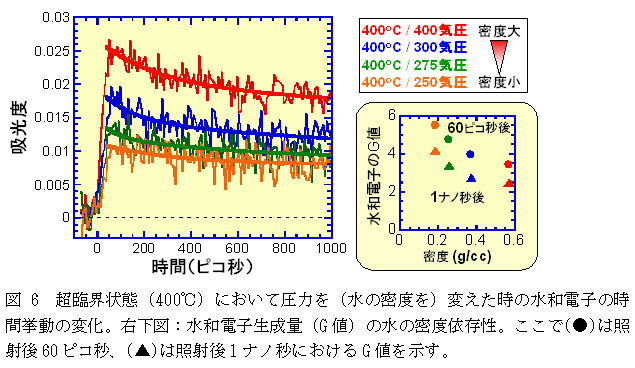

最後に、超臨界状態(400℃)において圧力を変えた時の水和電子の時間挙動に如何なる変化があるかを調べました。冒頭でも述べたように、超臨界状態の水は、圧力によって密度を大きく変化させることができます。図6にも示すように、400℃において250気圧と400気圧では密度が3倍も変化します。このような密度の大きく異なる水中で水和電子の挙動を測定した結果、その生成量(G値8))は密度によって大きく変化することが分かりました。水は密度変化と共に、誘電率、イオン積、粘度、溶質の溶解度など性質を多様に変化させることから、それらの物理化学的要因が放射線分解反応に如何に寄与するのか、今後も引き続き詳細に解明していく予定です。