補足説明

【中性粒子ビーム入射装置について】

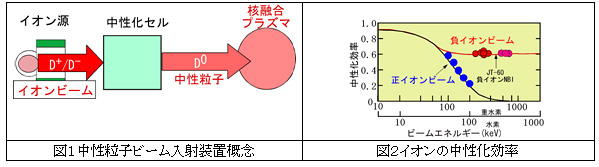

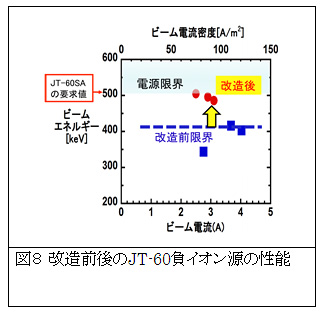

中性粒子ビーム入射装置では、イオン源で強力なイオンビームを作ります。イオンのままではプラズマを閉じ込める磁場によって軌道が曲げられて、プラズマ中心まで入射することができません。そこで、中性化セルを通して、電荷を持たない中性粒子ビームに変換してから入射します(図1)。

このシステムの全体の効率は殆どこの中性化効率(図2)で決まります。イオンビームとして、正のイオンを用いた場合、中性化効率はエネルギーとともに急激に減少します。ITERやJT-60SAでは500キロボルト以上の高エネルギーのビームが要求されていますので、高エネルギーでも効率良く中性化できる負イオンを用いることが必要となります。

【負イオン源について】

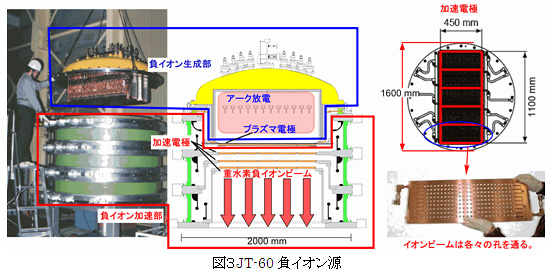

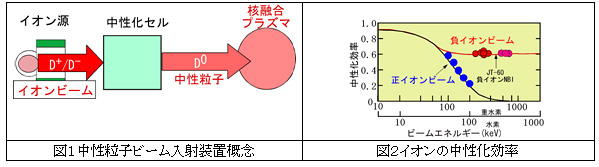

ITERやJT-60SA等の核融合実験装置で使用するイオン源は、重水素原子の周りに電子が1個余分についた重水素負イオンを生成するための負イオン生成部と生成した負イオンを効率良く引き出し、加速するための加速部で構成されています。重水素負イオンは、強力なアーク放電の下で生成された活性な重水素原子や重水素正イオンがプラズマ電極表面上で電子を付与されることによって生成されます。生成された重水素負イオンは加速電極で静電的に500キロボルト以上に加速されます。核融合に用いるイオン源では、数十アンペアを超えるイオンビームを生成するために、高さ110cm、巾45cmの金属製の板に1000個以上の孔を開けた電極が用いられています。JT-60負イオン源の電極の面積はITER用の電極とほぼ同じです。

【高エネルギー化の技術的課題】

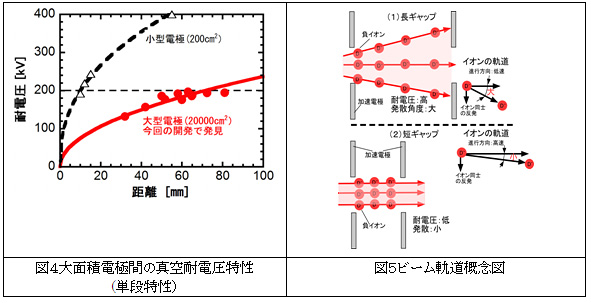

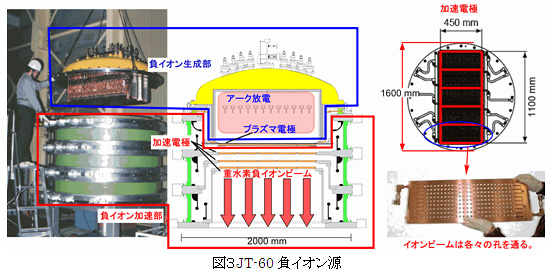

中性粒子ビーム入射装置は核融合反応に必要な数億度にプラズマを加熱したり、プラズマ中に電流を駆動するために用いられます。プラズマの中心部まで効率よく加熱・電流駆動するためには、ITERや将来の核融合炉では1000キロボルト以上、ITERに次ぐ大型装置であるJT-60SAでは500キロボルトの高エネルギービームが必要とされるため、高い耐電圧を有するイオン源の開発が急務とされて来ました。これまでの開発研究において、イオン源の耐電圧を決めている要因について調べた結果、イオン源の耐電圧は大面積電極(直径:約160cm、面積:約20000cm2)間の真空耐電圧に強く起因することを突き止めていました。

一方、これまでの真空耐電圧に関する研究においては、加速電極間の耐電圧が電極間距離に密接に関係することは判っていましたが、その物理機構については未解明であり、加えて、核融合で用いる電極は従来の研究で取り扱っている電極に比べて2桁程度面積が大きく、そのような大面積電極の真空耐電圧特性は全く未知のものでした。

そこで、原子力機構は、イオン源の耐電圧改善に向けて、未解明の分野である大面積金属電極間の真空耐電圧特性を詳細に調べました。その結果、従来一般的に使用されている小型電極(直径:約16cm、面積:約200cm2)の耐電圧特性とは大きく異なり、大面積電極の場合ははるかに大きな電極間距離をとらないと耐電圧を確保できないことを初めて明らかにしました(図4)。しかしながら、単純に電極間距離を広げると、加速電界(加速電圧/ギャップ間距離)が弱くなり、イオンの進行方向への速度が遅くなります。このため、イオン同士の反発によるイオンの横方向への速度が進行方向速度に対して相対的に大きくなり、ビームが拡がり、イオン源内の電極等に衝突し入射パワーが低下する問題あります(図5)。そこで、3次元のイオンビームの軌道を詳細に計算し、最適な電極間距離を割り出しました。その結果、電源電圧の上限である500キロボルトまで安定にイオンを加速することに成功しました。

【今回の開発のポイント】

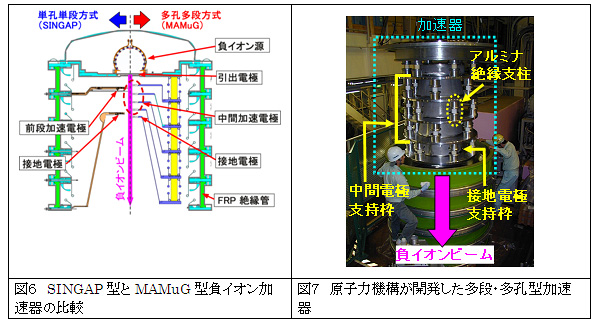

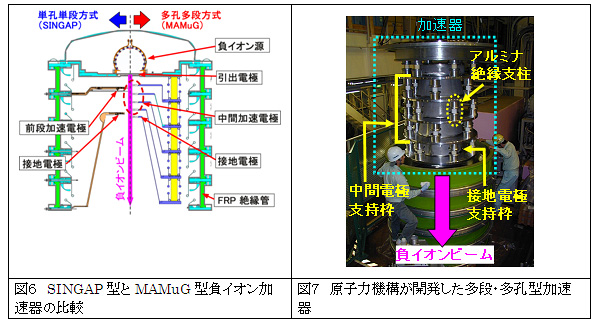

負イオンの高エネルギー化に当っては、図6に示すとおり、イオン源で生成した負イオンを単孔電極で1段加速する単孔単段型 (SINGAP; Single-aperture single-gap)加速器と多孔を持つ複数の加速電極で多段加速する多孔多段型 (MAMuG; Multi-aperture multi-grid)加速器の2方式が提案されていました。ITER NBIで必要となる1000キロボルト加速器としてはSINGAP型が主としてフランスで、5段のMAMuG型が原子力機構において開発が進められてきました。ITERに向けたNBIの加速方式選定のために、原子力機構において、両加速器の性能比較試験を行いました。その結果、以下のことが明らかとなりました。

- MAMuGでは796 キロボルト, 0.32アンペアの負イオン加速に成功したのに対し、SINGAPでは672キロボルト, 0.22アンペアにとどまった。

- SINGAPでは負イオンと共に加速され、下流に流出する電子量は、MAMuGの3倍となり、加速器下流に設けられるビームライン機器への熱負荷が問題となることが判明した。

以上の様に、耐電圧性能、最大負イオンビーム電流、付随電子加速の観点からMAMuGの性能が優れることが明らかとなりました。この結果から、ITER機構は原子力機構が開発したMAMuG加速器の方式をITER NBIに採用することに決定しました。しかしながら、MAMuG加速器でさえ、耐電圧不足のために、ITERで要求される加速エネルギーを満足しておらず、大面積電極(20000cm2)の真空耐電圧の改善が世界的な最重要課題となっていました。そこで、原子力機構は、イオン源の耐電圧改善に向けて、未解明の分野である大面積金属電極間の真空耐電圧特性をJT-60負イオン源を用いて詳細に調べました。その結果、従来一般的に使用されている小型電極(200cm2)と同等の耐電圧を得るためには、より長い電極間距離が必要であることを世界で初めて見出しました。

JT-60負イオン源の電極面積はITERと同等であるので、今回の試験で取得した大面積電極間の真空耐電圧特性をもとに、設計裕度を考慮に入れたITER用加速器の加速器の耐電圧設計が可能となります。すでに、本成果に基づいて、ITER用モックアップ加速器の電極間距離を調整し、1000キロボルトに向けた試験を実施しています。

【成果の意義】

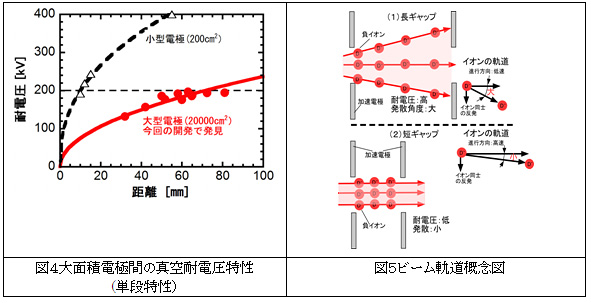

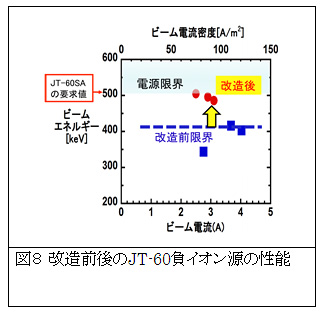

今回の改造により、これまでJT-60負イオン源自身で達成していた、1アンペアを超える負イオンビームの世界最大エネルギー(400キロボルト)を、電源の性能限界である500キロボルトまで更新することに成功しました。この成果以下により、JT-60SAの実験に必要な500キロボルトまで安定にイオンを加速する見通しを得ております(図8)。

学術的意義:本成果により、これまで真空放電に関する研究分野おいて取り扱ってきた電極に比べて、面積が2桁以上大きな電極間の真空耐電圧特性を明らかにしました。このような大面積電極間の真空放電現象の物理機構は未解明であり、本成果により電極間の真空放電現象の理解を促進すると考えられます。

産業界への波及効果:コンピューターのCPUやメモリー等の製造分野においては、リンやボロン等の高エネルギーイオンをシリコン基板に注入することによって、半導体基板を製造しています。今後、半導体基板は価格低減に向けて、現行のφ30cmからφ45cmのシリコン基板に大型化することが見込まれています。この大型化に伴い、既に市販され普及しているイオン注入装置の心臓部であるイオン源も大型化が見込まれています。今回開発した大面積電極間の真空耐電圧技術は、金属電極間に高電圧を印加してイオンを加速する、所謂静電加速方式を用いているイオン注入装置用のイオン源へ応用できます。

戻る