研究の背景

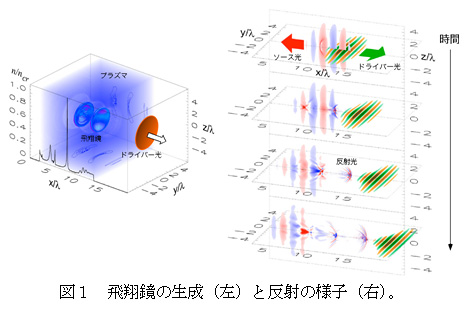

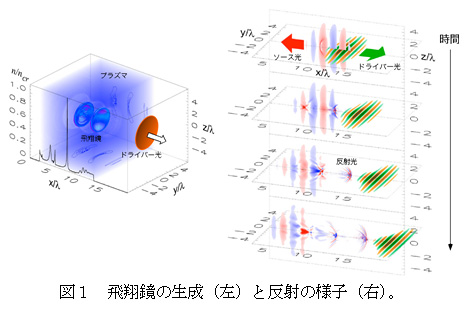

本成果の主題である「飛翔鏡法」は、2003年に原子力機構のセルゲイ・ブラノフらによって理論的に提唱されました。この方法では、高出力・超短パルスレーザー光をガス中(今回の実験ではヘリウム)に集光し、光の電場によってガスを電離してプラズマ8)状態にします。同時に、この強力なレーザー光(ここではドライバー光と呼びます)は、プラズマ中の電子を押しのけることで、プラズマ中に航跡波9)と呼ばれるプラズマ波を励起します。この波の振幅が強くなると、波を構成している電子が集群し高密度のかたまりとなり、光を反射する「鏡」として使えるようになります(図1)。さらに、この「鏡」は、ほぼ光の速さでプラズマ中を進行する「飛翔鏡」であるため、ここにもう1つのレーザー光(ここではソース光と呼びます)を反射させると、相対論的効果により反射光の波長が短縮され、そのパルス幅も短縮できます。鏡が速く進むほど、短い波長の光が得られるため、波長可変のX線を作ることもできます。従って、飛翔鏡法は、物質の状態を観測する新しいツールとして期待される小型、波長可変、かつ高輝度の超短パルスコヒーレントX線源の実現を可能とします。さらに、飛翔鏡を凹面鏡のように使うことも可能で、反射光を上記の短縮した波長程度まで絞ることで、その集光強度を飛躍的に向上できる可能性があります。

この飛翔鏡法の生成と光の反射の原理検証は、原子力機構において2007年に成功しています(2007年9月18日プレスリリース)。しかし、当時得られた反射光の光子数は理論予測値よりもはるかに低く、実用光源として開発するために理論予測の検証が待たれていました。

研究内容

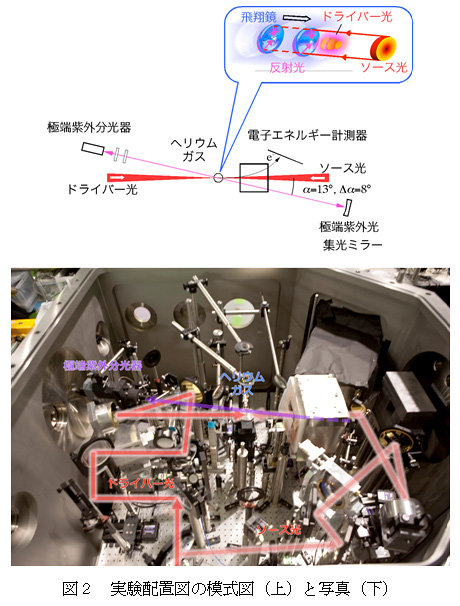

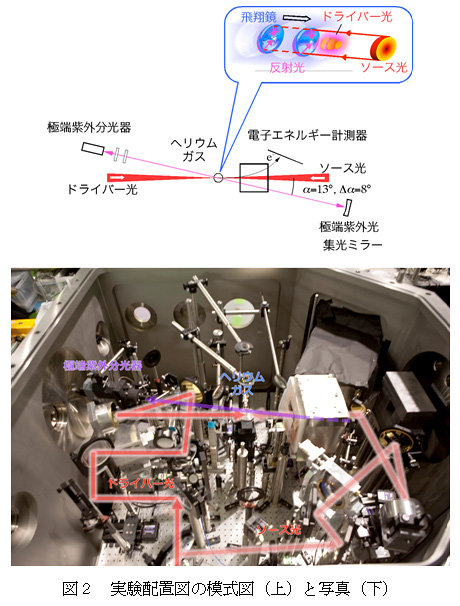

本実験では、図2に示す装置のとおり、ピーク出力15テラワット(テラ:10の12乗=1兆)、パルス幅27フェムト(フェムト:10の15乗分の1)秒のチタンサファイアレーザー光(ドライバー光)をヘリウムガス中に集光させました。ヘリウムガスは、高いレーザー電場によって電離され、プラズマとなります。このプラズマ中をドライバー光が伝播する際に飛翔鏡が生成されます。この飛翔鏡に、もう1つのレーザー光(ソース光、1.2テラワット、パルス幅34フェムト秒)を正面から入射し反射させました。反射光は主に飛翔鏡の進行方向に進みますが、飛翔鏡が曲がっているために一旦集光されその後拡がっていくので幅広い角度に分布します。今回の実験では、飛翔鏡の進行方向から9-17°の範囲に反射された光を極端紫外分光器を用いて計測しました。

2007年の実験では、レーザー光が飛翔鏡によって反射されるという原理の検証には成功した一方、反射された光子数が理論値よりはるかに低い値でした。この原因として、低い出力のレーザーを用いたため飛翔鏡の形成が不十分であったことや、レーザーに損傷を与える可能性があったため、実験に理想的な正面入射方式を採用できなかったことが考えられました。

今回は、次に示す二大改良を行うことで反射率の改善を図りました。

- ドライバー光を従来の6倍の15 TWに増強し、反射率の高い鏡を生成

- 飛翔鏡へソース光を正面入射させるための新しい実験手法の開発

正面入射方式でのレーザー損傷の問題に関しては、レーザー装置に逆戻りしてしまう透過光を除去する装置を組込み、さらにこの戻り光を監視できる装置を導入し、慎重に出力を上げて行き、損傷がなくレーザー装置が安定していることを確認しながら進められました。

また、飛翔鏡の大きさは10 μm程度と小さいため、ソース光を衝突させるためには非常に良い精度で衝突位置を調整する必要があります。これは、従来の手法に加えて、レーザー光の位置モニターや位置分解能を持つ極端紫外分光器を用いる新しい手法を開発したことで解決されました。

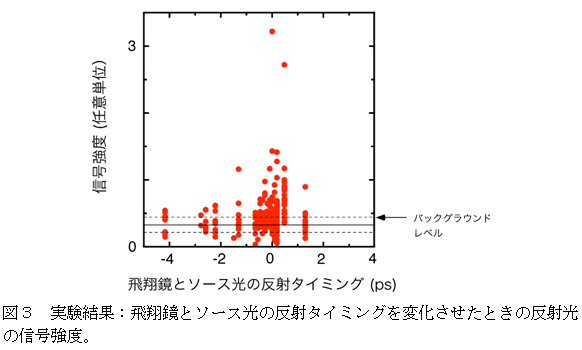

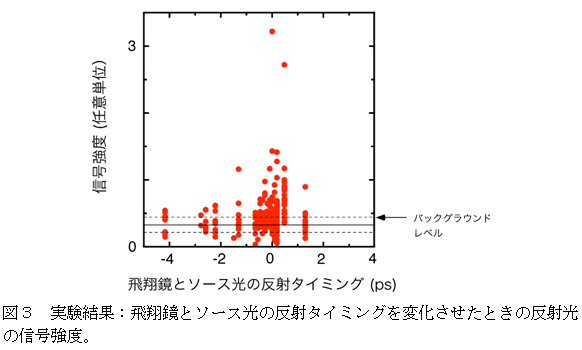

飛翔鏡とソース光の反射タイミングを変化させて反射光の強度を計測した結果を図3に示します。ソース光と飛翔鏡の反射タイミングが合った時(0 ps)に、強い反射光が観測されました。

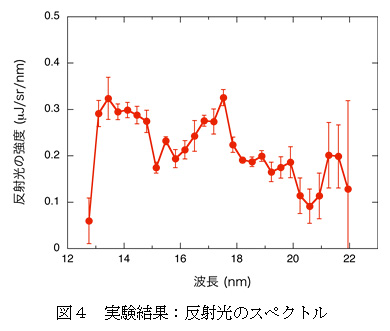

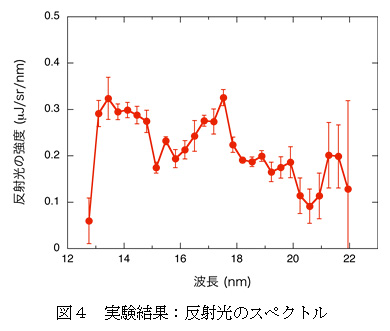

次に反射光のスペクトルを図4に示します。反射光は、波長が12.8 nmから22.0 nmの極端紫外領域に観測されました。この結果から、飛翔鏡は光速の98.6 %の速度で進行していたことが分かります。また、この反射光の光子数は、8x109とほぼ理論値と同等で、2007年の実証実験の約4000倍の強度となりました。

また飛翔鏡により反射光の波長が入射ソース光の波長(近赤外波長領域 波長 820 nm)から極端紫外光(17.4nm)へ約47分の1に短縮していることから、 パルス幅約800アト秒という極短パルスが生成されたと予測されます。

成果の意義と波及効果

本成果は、原子力機構独自の飛翔鏡法という短波長化手法の実証実験技術を改良し、反射光の強度がほぼ理論予測通りに得られることを実証したものです。これにより理論予測に基づくさらなる反射光の高強度化も期待できるため、次のような新しいツールを実現する上での大きな一歩といえます。

1つは、次世代X線光源として精力的に研究・開発されているコヒーレントX線源があります。本手法では、飛翔鏡の速さを上げていくことで、極端紫外光からX線の領域の光が得られます。これは、新たにアト秒領域において小型装置でのコヒーレントX線源の実現を可能にするものです。このような光源を使うと、原子の周りを運動している電子の運動を観測したり制御したりすることができるようになり、新たな薬や新規材料などの創成に繋がると期待されます。

他方、飛翔鏡の「反射光を集光できる」性能に着目すれば、レーザーの集光強度を飛躍的に高めることができます。これはレーザー装置を大型化することなく実験室サイズの装置で超高強度場を生成できる可能性を切り拓くものです。超高強度場という極限状態が実現すれば、真空の破壊、すなわち、真空からの電子・陽電子11)対生成などといった現象が観測されると予測されています。飛翔鏡法は、このような新しい学問分野を開拓するためのツールとして非常に大きな役割を担うことが期待できます。

本研究成果の一部は、科学研究費補助金「特別推進研究」と「基盤研究(A)」の採択課題として実施されました。なお、米国物理学会学会誌「Physical Review Letters」掲載に先立ち、同誌の電子版に2009年12月1日(現地時間)に掲載される予定です。