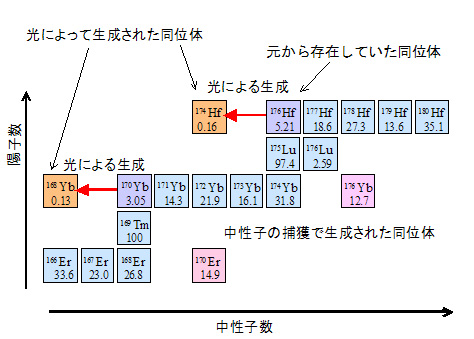

| 図1 | 光によって生成される同位体と、元から存在していた同位体の関係。この図は、同位体の陽子数(元素に対応する)と、中性子数で分類して表示した図である。例えば、176Hf(ハフニウム)から、光によって2個の中性子が剥ぎ取られ、174Hfが生成される。このことは、中性子数が2個減ることに対応するので、図中で右から左に2マス分移動することに対応する。 |

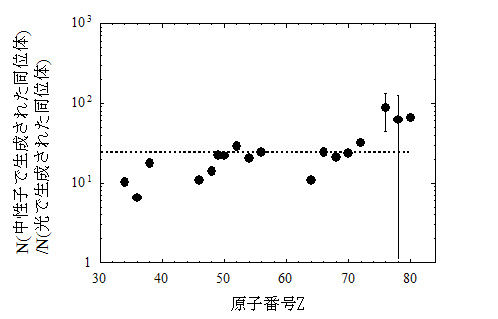

| 図2 | 太陽組成から、元になる同位体(なお、これらの同位体はほとんど中性子の捕獲反応で生成された)の量を、光で生成された同位体の量で、割ったグラフ。この値が、ほぼ一定であることを発見した。この値は、例えば、N(Ba-134)/N(Ba-132)の値である。 |

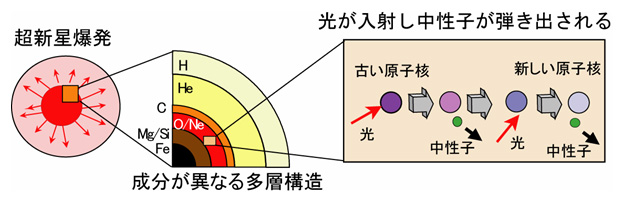

| 図3 | 超新星爆発の光核反応による新しい同位体の生成の模式図。大質量の恒星は、主要な成分が異なるたまねぎ構造をしている。太陽の質量より8倍以上重い恒星は、寿命の最後に超新星爆発を起こす。恒星全体に、微量な重元素が含まれている。この微量な重元素は、恒星が誕生した時点で星間ガスに含まれていた重元素に由来する。特に、酸素とネオンが豊富な領域(O/Ne)において上記の光核反応により、元になる重元素の同位体から新しい同位体が生成される。 |

| 図4 | 超新星爆発残留物の例。牡牛座のかに星雲(M1)。国立天文台、すばる望遠鏡による観測。 |

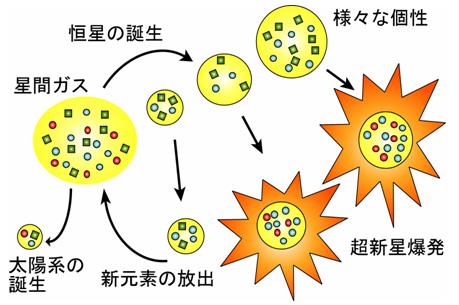

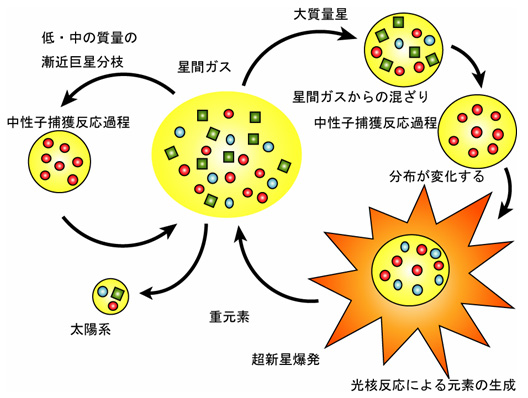

| 図5 | 新元素の生成と進化の模式図。星間ガスから、様々な質量や組成が異なる恒星が誕生する。星間ガスの組成は銀河系の進化と共に変化するため、恒星が誕生した時点で組成が異なる。さらに、それぞれの恒星は、組成や質量等の物理的な個性が異なるために、恒星の一生の様子は異なる。また、恒星の中で生成される重元素の質量分布は異なる。生成された重元素は、超新星爆発や太陽風等によって宇宙空間に放出される。特に太陽の8倍以上の質量を持つ恒星は、最後に超新星爆発を起こし光核反応による重元素の生成を行う。 |

| 図6 | 超新星爆発の光による元素の生成の模式図。恒星が誕生する元の星間ガスには多種多様な元素が含まれている。誕生した恒星には、微量な重元素が含まれている。質量が太陽の8倍以上の恒星は、その恒星が進化する過程で中性子の捕獲反応が発生し、さらに寿命の最後に超新星爆発を起こす。元から含まれていた重元素は、中性子の捕獲反応によって質量分布が変化する。この質量分布が変換した重元素を元に、超新星爆発の光核反応で新しい同位体が生成される。 |

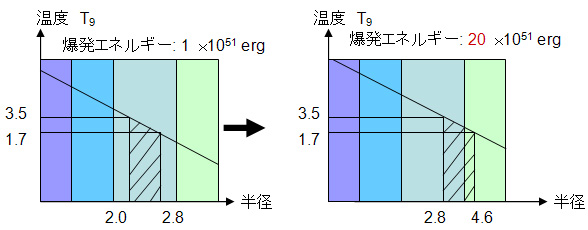

| 図7 | 超新星爆発の爆発エネルギーが変化しても、光核反応が発生する領域の最高温度の分布が一定であることを示す図。T9は、109 Kを単位とする温度を示す。この例では、爆発エネルギーが20倍になると、半径が2.0〜2.8(単位は太陽質量)から、2.8〜4.6の間に移動している。しかし、最高温度の分布は一定であることが分かる。 |

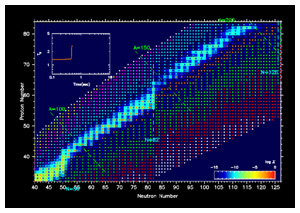

| 図8 | 核反応を示す計算結果の一例。 |